1950年夏天,当三辆载满水果的推车突然出现在河内街头时,越南朴实的妇女们或许没想到,她们的偶然相遇会成为一位中国将军传奇故事的注脚。

陈赓用“柠檬小姐”“菠萝大姐”“咖啡嫂嫂”的雅号,将这场秘密援越行动的紧张感消解在了异国街头的烟火气里。那么,陈赓的幽默称呼从何而来,这段历史故事又是源于什么事件?

一、毛主席的秘密武器

1950年的中国正站在两个战场的交汇点。朝鲜战场的硝烟尚未燃起,而越南的抗法斗争已进入关键阶段。

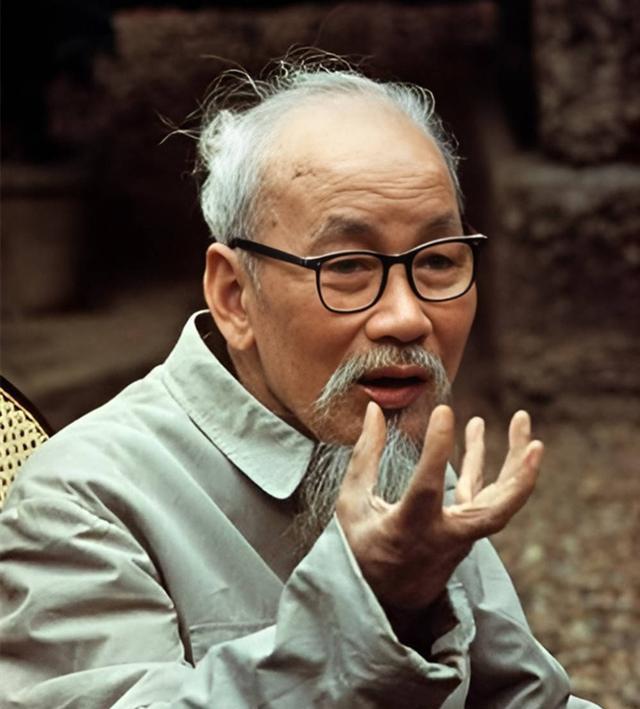

胡志明的电报在中南海引发震动:越南需要中国同志,就像干涸的稻田需要雨水。毛主席在地图前踱步良久,最终将目光投向了陈赓——这位一向幽默却能在中原突围中以“铁军”之名名震天下的将领。

陈赓接到任务时正值其军事生涯的转折点。他刚从莫斯科军事学院学成归来,对现代战争的理解已超越传统游击战术。

但他也很清楚,越南的现实比想象更复杂:法军占据城市,越南军队装备落后,士兵多是农民出身,连地图都看不懂。更棘手的是,国际舆论将越南视为“共产主义温床”,恨不得除之而后快,又怎么可能容许某些国家的任何公开援助,因此,主席经过深思熟虑后给陈赓下了命令。

“要像水一样渗透进去。”陈赓机敏回应。

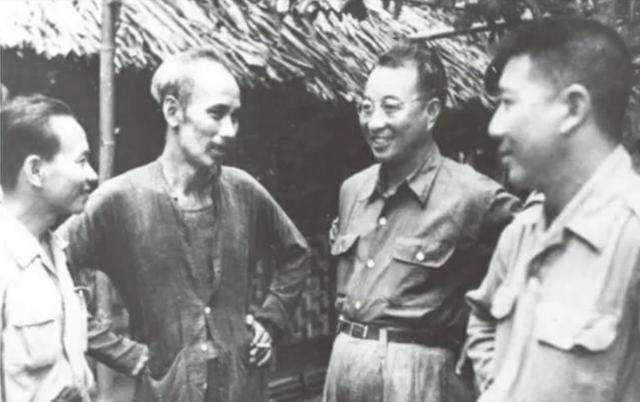

很快,他带着三辆伪装成商队的吉普车秘密入越,随行的除了军事顾问团,还有懂法语的翻译和医疗队。或许他并不知道,随着战争爆发产生的紧张氛围将会因为三名推水果车的越南妇女而消融。

二、热带丛林里的战术革命

1950年7月19日,陈赓踏入越南国土时,即使难以适应、环境奇差,但他的幽默却随之而来。

在日记里,他生动描述“天气炎热,山高路窄,泥滑难行,有马不能乘,下山至清水河,已精疲力竭。今天算是付出了一点国际主义的代价。”

当看到三位越南妇女推着香蕉、柠檬和菠萝随行,陈赓又笑着给她们起了雅号,“柠檬小姐”“菠萝大姐”“咖啡嫂嫂”——这是陈赓初次入越旅途中颇为浪漫的插曲。

不过,这份带着热带气息的礼遇背后,是越共中央对“救命稻草”的殷切——此时法军已封锁中越边境,越北根据地岌岌可危。

紧接着,陈赓严肃安排事项,在法军轰炸间隙,他不得不用树枝在泥地上画出作战图。经过研究,他发现越南军队的困境:装备虽差,但地形熟悉;战术僵化,但士气高涨。

“我们不是来教越南人打中国仗的。”他在军事会议上拍案而起,“要让他们把山头当盾牌,把雨林当迷彩服。”

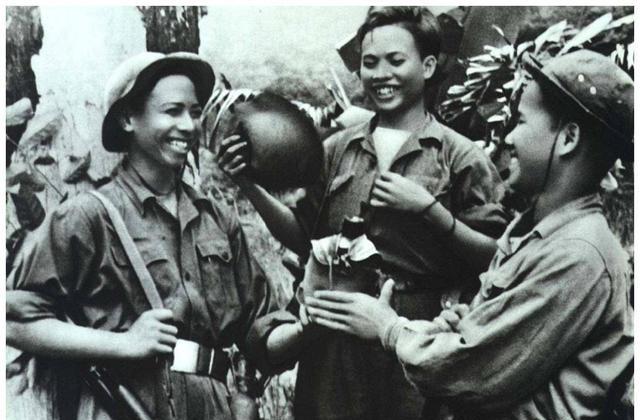

三个月内,陈赓的训练营在丛林深处悄然成型。他把“小米加步枪”的精髓融入越南实际:教士兵用竹筒传递情报,用芭蕉叶伪装阵地,甚至发明了“竹钉战术”——这种成本低廉的陷阱,既让法军坦克在热带雨林中寸步难行又让越军得心应手。

1950年秋,当法军发动红河战役时,陈赓指导的越南部队首次独立实施伏击,歼敌300余人。

三、“水果称呼”佳话传诵至今

1953年奠边府战役前夕,胡志明特意将陈赓的三名“水果车老友”请到指挥部。

那时,“柠檬小姐”已是情报科长,“菠萝大姐”带领医疗队穿越火线,“咖啡嫂嫂”则在后勤系统立下战功。原来,这三名看起来朴素的妇女实则是越共游击队员。

陈赓看着咖啡嫂嫂的黑皮肤笑道:“现在该叫你‘咖啡将军’了。”

这场历时三年的改造,让越南军队完成了从游击队到正规军的蜕变。当法军在奠边府投下最后一批补给时,他们发现空投区早已被竹钉和地雷封锁。陈赓设计的“口袋战术”让法军精锐陷入绝境,最终促成1954年日内瓦会议的停战协议。

归国时,陈赓的行李里除了越南政府颁发的勋章,还有三包不同风味的咖啡豆——这是“咖啡嫂嫂”塞给他的礼物。

多年后,当越南老兵在胡志明市的纪念馆讲述这段历史时,总会提到那个会用水果起名的中国将军:“他让我们知道,战争不只是武器,更是人心的较量。”

这场被水果车见证的援越抗法,最终成为冷战时期小国对抗帝国主义的经典案例。陈赓用智慧而非武力将中国经验转化为越南的生存之道。而那些被赋予水果雅号的普通妇女,或许从未意识到,她们推着的不仅是水果,更是两个国家友谊长存的见证。

参考资料:

大 捷 - 解放军报 - 中国军网

文化 _ 陈赓赴越南指导“援越抗法”过程