1940年,南洋华侨领袖陈嘉庚回国考察,从重庆的“象鼻宴”到延安的“鸡汤局”,一场舌尖上的政治大戏悄然上演。

当毛主席热情邀请他参观枣园时,陈嘉庚却摆摆手:“今天我是来吃饭的!”那么,陈嘉庚千里迢迢为的是吃什么饭,这场“茶话会”又有什么玄机?

一、从国统区到延安——“舌尖上的政治”

一碗鸡汤里藏着扣人心弦的秘密,一顿粗茶淡饭让华侨领袖高呼“中国希望在延安”。

1940年的中国,重庆街头飘着火锅的麻辣香,延安窑洞外冒着小米粥的烟火气。

陈嘉庚从南洋归来,先被国民党以“最高规格”接待:云南主席龙云端上象鼻宴,宋美龄用驼峰航线空运丝袜香水,老蒋却只掏8万元招待费。

陈嘉庚看着满桌珍馐,眉头紧锁——前方将士啃树皮,后方官僚嚼象鼻,这哪是抗战?分明是“前方吃紧,后方紧吃”的魔幻现实主义大戏!

陈嘉庚有钱,陈氏集团更有钱,蒋氏一干人等的招待不仅不算错,还非常符合有钱人的规格和口味。

可他们的安排给错了对象,如果是用以招待庸庸碌碌、酒囊饭袋之徒,他们自然会一团和气,达成共识;但是,陈嘉庚不是来吃山珍海味的,他远在南洋,眼睁睁地看着故土被侵略者践踏,心急如焚更胜吃任何玉盘珍馐。

于是,一场转折发生在延安杨家岭。

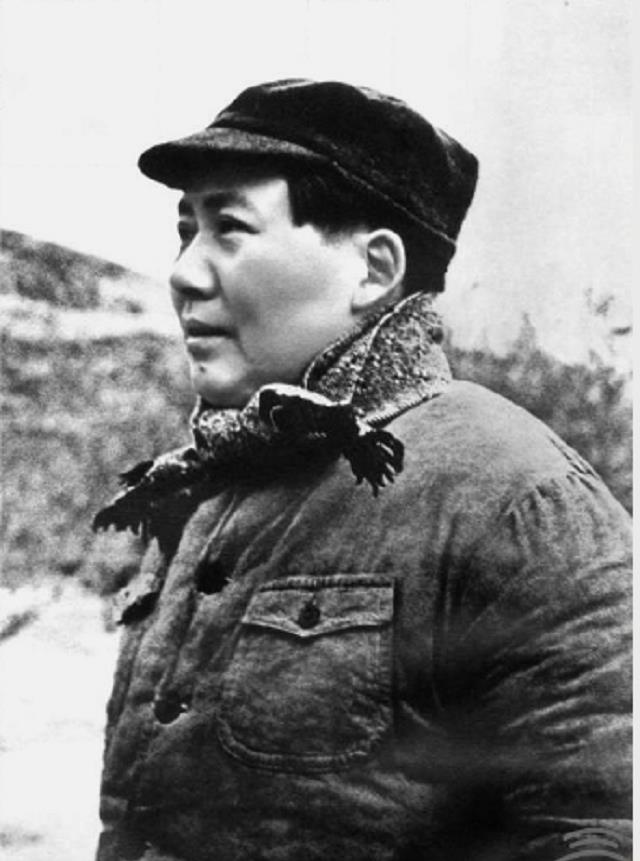

招待客人的变了——毛主席用自种的白菜、咸萝卜干待客,唯一的硬菜是邻居大娘送的鸡汤。

十余人围坐露天木桌,碗筷叮当间谈笑风生。陈嘉庚夹起一筷子豆角,突然品出了“政治经济学”的真味:重庆的满汉全席吃出腐败味,延安的小米粥却熬着清廉香。

难怪他当场断言:“得天下者,共产党也!”——毕竟,用民脂民膏摆宴的政权,迟早要被百姓掀了桌子。

二、枣园之邀背后的“政治密码”

1940年6月1日,延安杨家岭的饭局刚散场,毛泽东拍了拍陈嘉庚的肩膀:“陈先生明日可愿看看我们的枣园?”

这一问看似随意,实则暗藏玄机。彼时蒋介石在重庆的黄山官邸正忙着扩建泳池、移植南洋棕榈树,而共产党的最高领袖却想带客人参观一片种着辣椒、茄子的菜园子。

陈嘉庚放下筷子,眯眼笑道:“润之先生,今日我是专程来吃饭的。”

陈嘉庚的拒绝堪称“外交行为艺术”。老蒋在重庆大造豪华官邸,主席却想展示寒窑洞里的治国方略。陈嘉庚早已看透:何须看窑洞?饭桌上已见乾坤!他笑答“今日专程吃饭”,实则是用筷子戳破了国民党的舆论泡沫。

这绝非客套话。延安九日,他目睹县长民选、贪污50元即革职的铁律,更在窑洞夜谈中见识了毛泽东的破木椅、朱德补丁摞补丁的军装。相比之下,重庆官僚的进口雪茄、昆明机场堆成山的走私口红,活脱脱一副亡党之相。因

此,陈嘉庚的拒绝实则是给国民党政权发了张“红牌”。

三、一碗鸡汤里的“民心经济学”

这碗鸡汤的蝴蝶效应持续了85年。

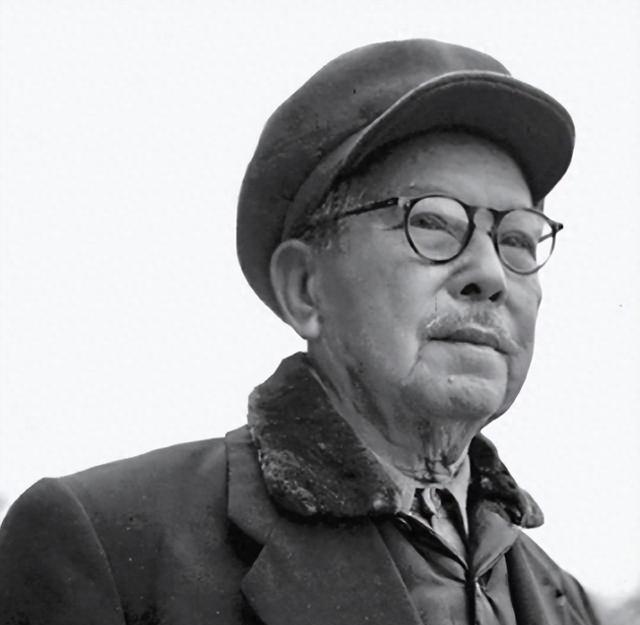

当陈嘉庚在仰光高呼“中国希望在延安”时,他不仅是华侨领袖,更成了政治预言家。

后来的历史证明,陈嘉庚这声“今天只吃饭”的拒绝,比任何考察报告都更具杀伤力。当他在《南洋商报》写下“县长竞选的黑板报贴满窑洞,而重庆的委任状盖着黄金印章”时,海外华人突然醒悟:原来政治清廉与否,根本不用看什么“模范监狱”“廉政展厅”,看看官员碗里的饭菜、脚上的鞋子、兜里的账本便知分晓。

陈嘉庚拒绝枣园之邀的智慧,在于他看透了“形式主义表演”的虚伪。

老蒋带人参观美龄宫,是要展示权力的金碧辉煌;毛泽东想让人看菜园子则是展现权力的返璞归真。但陈嘉庚偏偏不接招,因为他已从杨家岭饭桌上的咸萝卜干里尝出了更深的滋味:共产党是能让八块银元撑起一个县政府运转的,是能让华侨捐的每一分钱变成边区兵工厂的党派。

反观当下,当某些国家或地区还在为“政治献金”扯皮时,中国共产党早在延安时期就参透了“民心经济学”:陈嘉庚捐的217架飞机全数用于抗日,而“四大家族”倒卖的物资却肥了私人腰包。

参考资料:

“中国的希望在延安”——华侨领袖陈嘉庚1940年访问延安始末 ——袁武振2020年05月22日07:52 来源:学习时报