四月的北京城柳絮纷飞,一则讣告却让文艺界飘起了雪。

当78岁的歌唱家雍西在成都悄然离世,人们蓦然发现,这位曾为毛主席献唱《北京的金山上》的藏腔金嗓,在时代长卷里留下的不仅是音符,更有一曲跨越半个世纪的母女悲欢。

上世纪70年代,她抱着襁褓中的韩红辗转青藏高原慰问演出时,断不会想到这个哭声响亮的女儿,日后会以"天路"之音震彻华语乐坛,更想不到母女俩的情缘会像高原溪流般九曲十八弯。

都说"戏如人生",可这对母女的故事,比任何剧本都多三分唏嘘——当母亲的光环化作女儿的阴影,当艺术的传承掺进亲情的裂缝,那些没唱完的歌里,藏了多少欲说还休的遗憾?

1977年的成都军区大院,6岁的韩红蹲在榆树下数蚂蚁。远处传来吉普车的轰鸣,她抬头看见母亲被人搀着下车,素来挺直的脊梁弯得像张拉坏的弓。

父亲韩德江的遗照摆在客厅正中央,这个总把她举过肩头的骑兵团长,在慰问演出时染上脑膜炎,生命永远停在了34岁。

雍西把军功章锁进樟木箱那夜,小韩红听见母亲房里传来藏语版的《北京的金山上》,歌声裹着呜咽,震得窗棂上的风铃叮当乱响。

三年后的再婚风波,把母女情撕开了第一道裂痕。大学教授周宇翔带着新式钢笔登门那天,韩红把墨水泼在继父的皮鞋上。

11岁的少女用藏语冲母亲嘶吼:"阿爸的魂还没散尽!"雍西的巴掌落在女儿脸上时,窗台上的格桑花正开得艳。

当韩红攥着站台票跳上开往北京的绿皮火车,月台上的雍西追着车厢跑了半里地,藏袍腰带散在风里,像条挽不住的哈达。

在奶奶家的四合院里,韩红把对母亲的怨气全撒在了琴键上。雍西寄来的汇款单被她折成纸飞机,载着《青藏高原》的曲谱从什刹海飞到景山。

直到某天在音乐学院琴房,她偶然听见几个女生嚼舌根:"雍西老师的女儿?就是那个胖得唱不上High C的?"《喜马拉雅》的旋律突然在脑海中炸响,韩红踹开琴房门的动静,把梧桐树上的麻雀都惊飞了。

2000年的拉萨机场,韩红裹着军大衣接养子韩厚厚。雍西从成都打来的电话响到第七遍,她才按下接听键。"你未婚收养孩子,让族里长辈怎么看我?"母亲的藏腔汉语像把钝刀。

韩红盯着养子酷似父亲的眼睛,突然对着手机唱起《天路》,唱到"那是一条神奇的天路"时,听筒里传来急促的忙音——雍西摔了电话,却摔不碎女儿在可可西里捡牛粪做公益的新闻画面。

转折发生在非典肆虐的2003年。雍西抱着一坛青稞酒闯进韩红公寓,母女俩隔着口罩对望三分钟,突然同时笑出眼泪。

那年的首体演唱会,当聚光灯打在雍西镶满绿松石的藏袍上,韩红在台下哭花了烟熏妆。母女合唱的《归来》被观众称为"世纪和解",却没人知道彩排时雍西因高原反应晕倒,醒来第一句话是:"给我女儿炖的虫草汤别凉了。"

晚年的雍西成了韩红工作室常客,总拎着保温桶给工作人员分酸菜包子。2023年成都战友聚会,75岁的她抢过马头琴就来了一段《翻身农奴把歌唱》,即兴改编的摇滚版惊得老战友假牙掉进酥油茶。

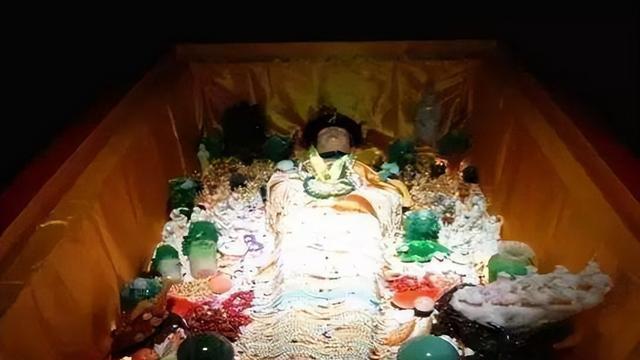

谁也没料到,这位在短视频里跳锅庄舞的老太太,会在睡梦中溘然长逝。追悼会上,韩红把母亲最爱的格桑花撒进都江堰,花瓣顺流飘向雪山的模样,像极了当年从火车窗飘走的纸飞机。

这对母女的半世纠葛,恰似雍西代表作里那句"把温暖的曙光带到边疆"。当韩红在公益路上背着药箱翻山越岭时,何尝不是在续写母亲慰问演出的长征?

那些年错位的亲情,终于在《天路》与《北京的金山上》的和鸣中找到共振。雍西的离世让人想起高原的鹰——活着时翱翔天际,逝去后融进苍茫。

可她留给乐坛的不止是金曲,更有一面照见代际关系的铜镜:父母的光环或许会灼伤子女,但真正的传承从不在聚光灯下,而在韩红给孤寡老人洗脚时哼的藏调里,在雍西给流浪狗基地送牦牛肉干的背影中。

下次再听《青藏高原》,不妨细品那穿透云层的嗓音——前半段是母亲踏过的冰河,后半段是女儿攀过的险峰。

艺术的炬火从来这般传递:带着上一代的烙印,照亮下一代的前路,最终在时光里熔成一炉酥油,温暖所有风雪夜归人。雍西老师,请放心远行,您留在人间的歌,自会有女儿唱给星辰听。