1960年3月18日,在北京天安门广场西侧的中国人民银行总行里,曾经发生过一起冒充周总理签名进行的诈骗案,涉案金额20万元人民币,在当年算是一笔天文数字。

由于案情的过程过于“离奇”,涉案金额巨大,此案后来被称为新中国银行诈骗“惊天第一案”。提到这起案子的作案过程和手段,可以用“简单粗暴”四个字来形容。

1960年3月18日下午17点,一个三十岁的男子拿着一份伪造的周总理批示信封径直走进中国人民银行总行行骗,过程长达几个小时,总行工作人员竟然没有一个人看出破绽。

事后,该男子把骗到了二十万人民币装了两麻袋,用一辆自行车驮着从容不迫地骑进了北京李广桥南街的胡同里。

十二天后,那人意识到东窗事发时,又半夜从床上爬起来点了一把火,烧掉了部分人民币。案发之后周总理十分震怒,限令公安局10日破案,结果拖到了14日才成功抓住了罪犯。

不过这位罪犯作案时虽然显得气定神闲、胆大包天,但是提到“反侦察能力”却等于“完全没有”。他之所以会暴露,原来是因为在犯罪过程中,使用了一个在人事档案中可以查到的“曾用名”。

这个罪犯到底是谁,整个案子侦破的经过又是怎么样的呢?下面将按照事情发生的“时间顺序”,把整个故事的来龙去脉,以及事件最后的结局做一个还原。

这起诈骗案的罪犯户口上的名字叫做王倬,又名金维,曾用名还有王连升和“赵全一”。他之所以会有这么多名字,完全是因为他四十年代初是一名“三青分子”和“青帮”成员。

1924年,王倬出生在东北一个知识分子家庭。父亲王景槐是齐齐哈尔医士学校的教员,当过国民党少将专员,母亲张可民也识文断字。

王倬在二十一岁的时候参加过“三青团”,二十八岁时从东北大学经济系毕业,曾经还办过报纸,算是一个文化人。

1949年8月时,二十九岁的王倬曾短暂参军,不过半年之后就因为吃不了苦,悄悄逃到陕西,再去了北京,在当地的京华美院进修。

毕业后,王倬考进了中国进出口公司,不久调到外贸部出口局。在外贸部工作时,王倬偶然看到过一次周总理与中国人民银行总行工作人员函件往来的过程。

上个世纪五六十年代的中国,民风十分淳朴。当时银行的工作人员往往一听到周总理的名字就肃然起敬,对于相关的信函与批示,囿于技术条件,并不会进行严格、有效的甄别。

王倬觉得这是一个可以利用的发财机会,不过他一家人都是知识分子,因此他对于冒充周总理批示进行诈骗的严重后果,一直都非常清楚。

但是王倬本人是个国家干部,而他的妻子也是一个水暖门市部的会计,那么他为什么要冒杀头的风险去犯罪呢?原来,王倬的母亲当年不知道因为什么事和他的父亲分居了。

当时王倬与妻子生了四个孩子,家中还有一个亲娘、一个干奶奶,一家一共八口人要养,生活压力颇大,所以他就动了歪心思。

因为在绘画方面很有天赋,再加上进修过美术课程,所以王倬原来在学校时就可以用铅笔模仿人民币,伪造各种证件更是天衣无缝。

等到发现行骗的机会以后,王倬又专门四处去寻找周总理的题词、签名,专心临摹临了很长一段时间。

最后在1960年3月,王倬到工作单位借来油印工具,又拿走国务院办公室专用的一种“鱼鳞纸”,伪造了周总理批文。

到了1960年3月18日下午,王倬穿着一件蓝呢上衣、黑色裤子,外面还披了一件灰呢子大衣,将伪造好的批文放在一个大牛皮纸公文袋里,派头十足地走进了中国人民银行总行。

一看到工作人员,王倬就说自己有“国务院总理办公室”的急信,要给中国人民银行总行的行长。工作人员看了看牛皮纸公文袋,又看他的打扮,不敢怠慢,马上向上级请示,并把他请进秘书室。

不久后,中国人民银行总行计划局王副局长拿到这个公文信封,打开就看到了一份伪造的公函,而上面书写着:

总理:主席办公室来电话告称,今晚九时,西藏活佛举行讲经会,有中外记者参加,拍摄纪录影片。主席嘱拨一些款子作修缮寺庙用,这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。拟拨给15万~20万元,可否,请批示。

一九六〇年三月十八日。

旁边还有一行伪造的周总理的批示,大意是吩咐银行,人民币要换成市场上流通的面额为10元的纸币,当晚七点务必送到民族饭店一个叫“赵全一”的人手上。

在事发的过程中,这位王副局长还接到了一个自称是周总理办公室的打来的电话,催促他们尽快照办。

于是就这样,银行工作人员匆匆把20万现款提到了民族饭店,交到化名“赵全一”的王倬手上,只管他要一张手写“收条”,就眼睁睁地看着他把钱装进两个麻布口袋,用自行车驮走了。

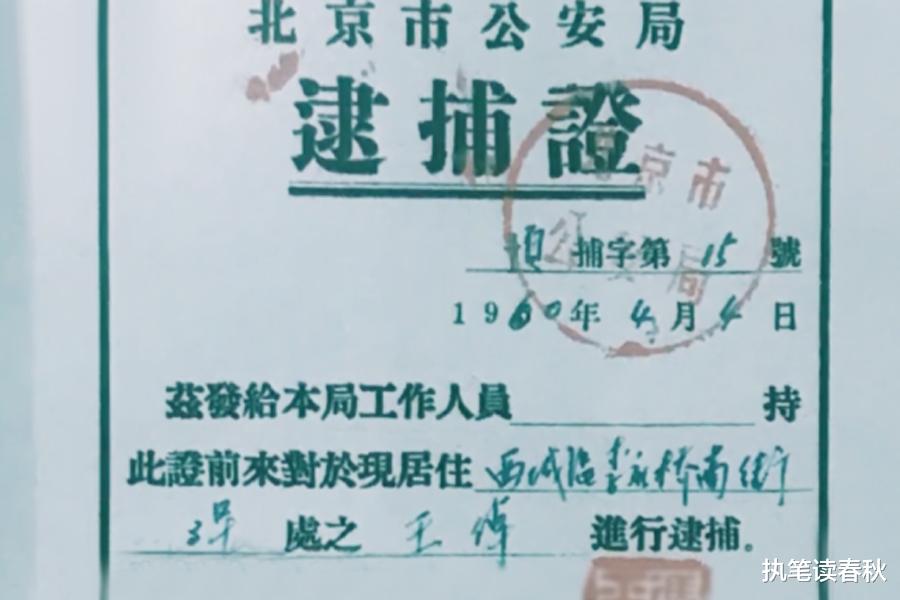

1960年3月24日,银行工作人员发现被骗并报案,周总理限期10天破案。随后,北京市公安局在全市700万人口中展开了地毯式的排查。

当时没有“城市监控天网系统”,要想找到嫌疑人是很困难的,所以时间一晃过了十四天,还是没有进展。王倬最后暴露,完全是因为他自己在设计作案的过程中连续漏出了破绽。

因为王倬在伪造周总理信函时,使用了总理办公室专用的信纸,所以北京公安很容易把排查的范围缩小到国家机关办事人员的身上。

考虑到诈骗的第一步就是“取信”,所以采用特殊纸张是完全不可避免的。但是接下来,王倬在给银行的“收条”上漏出了破绽。

因为王倬在收条上把人民币“币”字上面的一撇写成了“人”字头。这种写法常见于银行或者是财务部门,于是这个排查的范围又被进一步缩小了。

最后给王倬致命一击的是,他在诈骗过程中愚蠢地用到了自己的“曾用名”。前面我们说过,王倬曾经参加过国民党组织的“三青团”,这个组织在全盛时期全国有上百万人的规模。

在“三青团”中表现“突出”的人,有机会被进一步吸收到“军统局”在地方上的外围组织,因此他们行事,有时会使用“化名”,所以王倬用过“赵全一”这个名字。

不过“三青团”的成员大多是青年学生,许多人后来事实上并没有机会参与作恶,所以他们后来也没有被“清算”。但是他们每一个人过去的经历,全部都会被写进人事档案。

王倬出生于高级知识分子家庭,自己又是经济学与美术双学历,他居然忘记这件事,直接用“赵全一”这个名字去犯罪,这才叫自作孽不可活。

不过仅仅是“曾用名”相同,并不足以坐实王倬的罪行。他之所以暴露,也和他撒了一个谎。1960年3月18日的下午,他和单位请了假。理由是带母亲去看医生,然而后来被查出他并没有这么做。

如果王倬当时稍微聪明一点,带着母亲去医院假装看个病也许都没那么容易被识破,可见他的反侦查能力是完全没有的。

公安人员去王倬单位调查时,他的同事又向办案者陈述了关于他的各种“做贼心虚”的过度反应。不过事情发展到这一步,北京公安的行动也有些许让人“迷惑”的地方。

既然案情如此重大,发现嫌疑人后就该立刻请示上级拿到搜查令,直接去搜王倬的家。可是他们却选择通过居委会的老大爷和老大妈以检查“老鼠洞”为由,上王家试探 。

结果打草惊蛇,让王倬连夜烧掉了一部分钞票。公安取到已经炭化的钞票,经技术鉴定后才采取行动,于1960年4月1日凌晨12点冲进王家,把王倬从被窝里抓起来。

紧接着,办案人员又从王家的炉灶下面挖出了一麻袋钞票,装足了两大箱。到此为止,这个案子就算告破了。事后王倬被判处死刑,并于1960年7月28日被处决。

参考资料:

《惊天大案:模仿周总理笔迹诈骗》——《光明网》,2011.09.01;

《一男子曾伪造周总理批示骗20万 被判死刑》——《中国新闻网》,2012.05.28;

《公安红色印记(72)丨发动群众破获中国人民银行巨款被骗案》——《澎湃新闻》,2022.01.28;

《惊天大案:他冒充周总理签字,骗取中国人民银行20万元现金》——《文汇网》,2019.12.05;

《大胆!此人伪造周总理批示,骗取20万元巨款!》——《CCTV-4》,2020.06.12;