上世纪五十年代初,毛主席曾收到一位浙江桐乡“岳飞后人”的求助信。他说自己是岳飞二十七代孙,名叫岳昌烈。因年过六旬,无妻无子,家徒四壁,生活过不下去了,所以向党中央求助。

在信的后面,岳昌烈还附带了自己的几首诗作,又抄写了一遍毛主席的《七律·长征》。毛主席收到信件以后写了一封回函,并安排人员实地调查该人身份。

不久之后,岳昌烈又写来了第二封信。这一次他在信的开头用文言文表达了对毛主席关怀的感激之情,又在信尾附了一首文言诗。

毛主席看到这首诗后会心一笑,马上确认对方的确是岳飞的后人。那么,这首诗中到底有什么玄机,为什么毛主席一看到它就知道那人一定是岳飞后人呢?

岳昌烈在第二封信的开头说:

前曾和大著原稿三首,曾蒙饬属传诣派员慰问,旋于元旦日奉长函一件,缕陈现实情况并附要求,未拜台命,兹再步原韵一什呈赏,以询究竟。傥不以词人垂老之寒瘦,奖之膏火、供其乏困,或亦为赤羽千膳,好整以暇之所许耶,何胜钦迟之至。

这一段文言文的大意是说,岳昌烈在上一次写信时,曾经在信中附带了三首为毛主席诗词所写“相和诗”,后来毛主席专门派人前去慰问了他。

所以这次在元旦节,岳昌烈又专门写了一封长信,把自己的现状和需求详述一下。同时再附上一首“步原韵”的诗作,请毛主席加以品鉴。

最后,岳昌烈表示希望毛主席能看到他还有一点诗词功底的份上,给予资助,或者最好还能给他安排一份工作。

这里的“赤羽千膳”典故,出自杜甫诗歌《故武卫将军挽歌三首》中的“赤羽千夫膳”。“赤羽”原指军队中红色旗帜,千夫膳是指行军作战途中,数以千计的士兵同时用膳的场景,代指阵容壮盛。

“钦迟”,就是表示非常恭敬地等待回音的意思。总之,岳昌烈写这一段话的意思就是希望能在庞大的政府机构中谋得一个小小的公务员差使。

岳昌烈在信末附的诗,应当是按毛主席某首诗的原韵创作。不过我没有查到他步的是哪一首诗的原韵,只有把诗歌正文列在下方,岳昌烈诗云:

诗成愁绝绣袍难,那得金貂酩饮闲。

玉褚徒渐家世寒,果许江红河润及。

这首诗的意思大概是说,岳昌烈在写诗方面钻研多年,虽然取得了一定的成就,但是却发愁找不到用武之地,更不可能用它来谋求一官半职,过上舒适的生活。

“玉褚”是指岳昌烈的先祖岳珂的诗集,名叫《玉褚集》。这本诗集曾经收录了三百八十首诗,但是后来全部都散佚了。这里代指先祖的恩荫尽散,岳氏家道中落,“江红”是指岳飞《满江红》。

末句大意是说岳昌烈自认没有能力弘扬岳飞的精神,他认为如果现在要传颂《满江红》的忠烈精神,只能依靠毛主席。“河润”,就是以河水灌入大江之中,毛主席字“润之”。

毛主席看到这封信以后,就找人到桐乡当地做了一番调查,接着就酌情把岳昌烈安排到了浙江省文史馆当馆员。

许多人都认为这个岳昌烈没有什么本事,全靠着是岳飞的后代,所以才得到了毛主席的照顾。不过事实上岳昌烈在文使馆工作的很好,后来还出过两本研究陶渊明和杜甫诗歌的书籍。

这么看来,岳昌烈还是有些才华的。那么,他为何会落到六十二岁无妻无子的凄凉境地呢?这还得从他的人生经历说起。

岳昌烈的先祖岳飞去世时有五个儿子,长子岳云先于岳飞一天遇难,余下的四子和二夫人,以及岳飞的孙辈后来一起被流放到了蛮烟瘴雨的岭南。

二十年后,秦桧死了,宋高宗退位,岳飞又得到了平反。于是南宋朝廷又把岳飞还活着的三个儿子和孙子全部接到了京城,其中三子岳霖还当上了尚书。

据说在那个时候,岳飞已经有二十多个孙子了。再往后,岳飞的玄孙发展到上百人。南宋亡国之后,岳飞的故事经过元、明、清三朝小说家和文人共同演绎,已经在民间有了非常大的影响力。

对于岳飞的直系子孙,在不同的朝代,官府也都曾经给过一些封赏和物质方面的奖励。但是他的子孙传到现代,已经发展出至少四十四万人以上的规模。

可以这么说一句,在如今的中国,只要是个姓岳的,就有可能说自己是岳飞后人。有一些人不姓岳,也声称自己是岳飞后人。在这种情况下,单靠着岳飞后人的身份想要混出头,就不现实了。

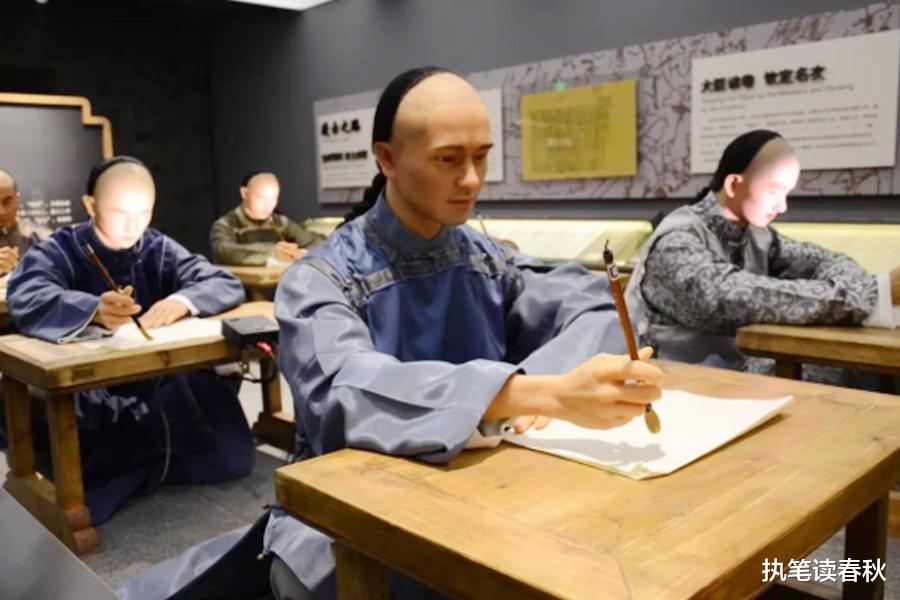

1890年,岳昌烈在浙江桐乡出生,他在十五岁以前就当上了清朝的秀才。少年时代的他曾经想通过熟读四书五经,求得一官半职。

但是1905年,清朝废除了科举制度,读书人再也不可能通过科考进入官场了。没过几年,辛亥革命爆发,清帝逊位,社会上就兴起了洋学堂。

岳昌烈也去洋学堂读过一阵书,后来还在学堂里当过一阵子教员,但他性格孤僻,与校长产生了矛盾,所以只有辞职回家。抗战以前,岳昌烈本来在当地有一些房屋田产,可以靠收租过日子。

日本人打过来以后听说岳昌烈是岳飞的后人,就想利用他劝说当地的老百姓做“良民”。岳昌烈不愿当“汉奸”,于是带着家人东躲西藏,逃避敌人的追捕,就这样他失去了所有的田宅。

新中国成立以后,岳昌烈终于可以返回家乡生活了。可是这个时候他已经年过花甲,虽然饱读诗书,但是却不能去学堂里教书了。

因为当时国内早已经开始普及白话文,课文也放弃了经书的内容,所以岳昌烈所精通的古诗文就没有用武之地了。

五十年代,毛主席的诗词陆续在报刊上发表,当时差不多已经沦为乞丐的岳昌烈,偶然间读到了这些诗,又在路人口中听到毛主席在延安时期,关于岳飞精神的一些讲话内容。

岳昌烈意识到,毛主席很可能会是自己的文学知音人,于是大胆写了两封信,向主席求助。没想到毛主席了解到实情后,真的按照他的愿望,把他安排进了学术机构。

都说岳昌烈仅仅是因为岳飞后人的身份占了个便宜,不过从他的诗文与后来的表现判断,他当个省文史馆的馆员是称职的。

何况岳飞精忠报国的光辉事迹彪炳千秋,影响了中国人数百年。他的后人遇到特别重大生活困难时,得到国家些许照顾也是应该的。

毛主席自小读《说岳全传》,喜欢岳飞式的英雄人物。三十年代长征前夕,当他遇到政治生涯的重大挫折时,也会吟诵岳飞的《满江红·登黄鹤楼有感》。

五、六十年代,会见外宾的时候,毛主席甚至还会向外国友人介绍说:岳飞是中国一个了不起的军事家。

毛主席一直认为,岳飞的爱国主义精神,即使到了如今,对于提升我们的民族凝聚力,激发国人的血性都是有用的。所以当他看到岳飞后人有困难时,出手相帮是顺理成章的事。

不过让人感觉意外的是,像岳昌烈这样一位出生在封建社会的“老学究”,一生性格倔强、执拗,死抱着四书五经不放手,结果到了风烛残年,却能拉下老脸给毛主席写信求助。

猜想这是因为岳昌烈看到毛主席发表在报刊上的那个诗词后,的确是由衷地产生了佩服之情,因此把他当成了自己的文学知音吧。

岳飞曾经写过一首《小重山·昨夜寒蛩不住鸣》,词末写道:“欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听?”都说岳飞如果不为名将,肯定会是一个伟大的词人。

岳昌烈作为岳飞的后人,身上也带着一些先祖的文学基因,所以他一辈子两耳不闻窗外事,钻研诗词,倒也情有可原。幸好他在人生的最后二十年里,遇到了能懂得他那些诗词的知音人。