在前文《十三个集团军的前世今生——第72集团军》中,着重介绍了72集团军的前身第一集团军的沿革情况。实际上如果细究的话,72集团军和其他其他集团军的情况类似,都是打乱了重组而成的,不能简单理解就是第一集团军的延续。

仔细盘点一下72集团军下面的各个旅的情况,就会发现除了第一集团军以外,还有来自31集团军,12集团军和42集团军的部分。

本文就来具体看一下72集团军下面的各个旅的情况,看完之后就对72集团军的由来有一个更完整的认识。

第72集团军一共有12个旅,其中6个合成旅:合成5旅、合成1X旅、合成3X旅、合成8X旅、合成9X旅、合成1X4旅、以及特战72旅、炮兵72旅、防空72旅、陆航72旅、工化72旅、勤务支援72旅。

合成第5旅,源自第一集团军第1师。

这个部队后来有个绰号,叫做天下第一师,一是因为番号排在头一个,二也是因为其战力确实也非常可观。

1师最早的前身可以追溯到1928年贺龙元帅在湘西拉起的革命武装。

1928年3月,南昌起义失败之后,贺龙和周逸群等在贺龙的家乡湖南桑植,再次拉起了一支武装队伍,继续坚持武装斗争,游击队很快发展到3000人的规模。

1928年7月,游击队屡次被敌人打散后,贺龙等屡次重建,1928年7月正式改编为工农革命军第四军。贺龙任军长,恽代英任政委,实际未到职,黄鳌任参谋长。红四军下辖第1师和4个支队,第1师的师长贺锦斋,张一鸣任党代表,四个支队的主官分别是文南浦、贺桂如、贺佩卿、刘玉阶,此时全军共1500多人枪。

1929年3月,改称中国工农红军第四军,简称红四军。

我军历史上有过三支红四军,井冈山红四军,湘鄂西红四军和鄂豫皖红四军,全都是赫赫有名的部队,简单理解的话,这三支红四军基本就是红一方面军,红二方面军和红四方面军的源头。

为啥都喜欢用四军这个番号呢?还是和南昌起义时的主力队伍国民革命军第四军,也就是铁军有关。毕竟这是人民武装中的第一支正规军,追根溯源,后来解放军序列中的127师就是这支铁军的延续。

1930年7月,红四军与红六军在湖北公安合并组成红二军团,军团总指挥贺龙,政委周逸群,参谋长孙德清,政治部主任为柳直荀。红二军团n下辖两个军,红2军军长由贺龙兼任,政委朱勉之;红6军军长旷继勋,政委段德昌。红2军下辖第4师,师长王炳南,政委陈协平;红6军下辖第16师和第17师,第16师师长王一鸣,政委王鹤,第17师师长许光达,政委李剑如。

上面提到红四军有过好几个,同样,红军历史上也有过好几个红六军。必须把来龙去脉搞清楚,才不至于在读到这段历史上产生混乱。

第一支红六军是东江红六军,这是在广东东江地区成立的工农武装,最早成立于1929年6月,后历经重建后,最后演变为红11军和东江独立第2师。

第二支红六军是鄂西长阳红六军,这是一支以土家族战士为主体的武装,存续时间很短。1929年7月成立,当年12月就撤销番号,改编为洪湖中央独立师第三纵队。

第三支红六军是赣西南地区的红六军,1930年1月成立,由江西红军独立第二、三、四、五团与赣西南工农游击第二大队、湘赣边部分赤卫队合编而成。军长黄公略,刘士奇任政委兼军委书记,曾昭汉任参谋长,毛泽覃任政治部主任。全军下辖两个旅、一个纵队,第一旅旅长柯武东,党代表李文林,第二旅旅长罗炳辉,党代表曾炳春,第三纵队纵队长徐彦刚,党代表刘作述。

红六军后划归新成立的红一军团,后又改称为红三军,黄公略任军长,毛泽覃任代政委,郭一清任政治部主任,陈奇涵任参谋长。

第四支红六军是湘鄂西洪湖苏区的红六军,1930年2月成立,由鄂西红军中央独立第一师扩编而成。孙德清任军长,后由邝继勋继任,段德昌任副军长,周逸群兼任政委,许光达任参谋长。下辖三个纵队:第一纵队司令员段德昌兼任,政委王鹤,参谋长王一鸣;第二纵队司令员段玉林,政委周容光;第三纵队由长阳县游击队改编而成。全军共6000余人。

1930年7月,红六军与贺龙率领的红四军在南平会师,两军合编为红二军团。红四军改称红二军。红六军的军长旷继勋,政委柳克明,参谋长刘仁载。下辖两个师、一个警卫团,第16师师长王一鸣,政委王鹤;第17师师长段德昌,政委许光达,政治部主任李剑如,警卫团团长秦桂林,政委吴协中。

1931年3月,红二军团缩编为红三军,红六军改编为红三军第8师。师长王一鸣,政委王鹤,参谋长胡慎已,政治部主任傅光夏。

第五支红六军是洪湖苏区新红六军,1930年12月成立,由湘鄂西洪湖苏区红六军所属第16师48团的两个营,和第17师51团的一个营为基础扩编而成。军长段德昌,政委陈培荫,参谋长胡慎己。下辖两个团和一个特务营,第48团团长陈光明,政委邱鸿锡;第51团团长陈华山,政委马三关。全军共1000余人。1931年3月,新红六军与江左军在监利合编为洪湖独立团,段德昌任团长。

所以和贺龙的老部队组成红二军团的是第四支红六军。

19321年3月,红2军团缩编为红3军,军长贺龙,政委邓中夏,参谋长孙德清。原红2军、红6军分别缩编为红7师和红8师,洪湖苏区的部队改编成红9师。

1933年4月,红3军整编为第7师,第9师和一个教导团。其中第7师的师长汤福林,第9师的师长段德昌,教导团的团长卢冬生。

1934年10月,红3军恢复红2军团番号,军团长贺龙,政委任弼时,副政委关向应,参谋长李达,政治部主任张子意。下辖第4师和第6师,第4师师长卢冬生,第6师师长钟炳然。红2军团后和红6军团会师。

1935年11月,红2军团增编第5师,这个师由地方武装改编而成,师长贺炳炎,政委谭友林。

1937年8月,红军改编为八路军,红2军团和陕北红28军被整编为八路军第120师358旅。120师师长贺龙,副师长萧克。358旅最早的旅长是卢冬生,因故未能到任,由张宗逊接任,李井泉任副旅长。

385旅下辖715团和716团两个团。其中715团的前身是红2军团第4师,团长王尚荣,副团长顿星云;第716团的前身是红2军团第6师和红28军,团长宋时轮,副团长廖汉生。

1938年1月,358旅编制变成3个团,宁武地区的忻崞独立团改编为第714团,编入358旅,团长顿星云。

1939年4月,358旅机关大部及一部分部队在张宗逊旅长的带领下前往冀中根据地,这部分部队后来改编为120师独立第1旅和独立第2旅,因为旅长张宗逊和政委张平化都姓张,所以这支部队也被称为‘张张纵队’。358旅留在晋西北的部队加上其他一些队伍,共同组建了新的358旅,彭绍辉任旅长,这支部队也被称为彭旅。

1939年9月,‘张张纵队’整编,纵队编制撤销,独立第2旅番号改为358旅,张宗逊任旅长,张平化任政委,后由李井泉接任。下辖第4团和第716团两个团。所以这期间120师同时有两个358旅,张宗逊任旅长的358旅被称为张358旅,也有称老358旅的;而彭绍辉任旅长的358旅则被称为彭358旅,或者新358旅。

1940年2月,张358旅从冀中返回晋西北,继续沿用358旅的番号,彭358旅番号遂改为独立第2旅。相当于两个部队的番号互换了一下。

1940年10月,120师整编,358旅第4团改称第7团,此时下辖第7团,第8团和第716团三个团。第8团是这次整编增设的。全旅共7500人左右。

1940年11月,120师组成晋西北军区,358旅兼3分区。旅长兼司令员张宗逊,政委李井泉,副司令员贺炳炎。

1943年6月,358旅免兼3分区,调赴陕甘宁边区,7团仍留在晋西北,后于1944年撤编。原划归独1旅的老部队715团调回358旅建制,此时358旅下辖的包括第8团,第715团和第716团。

1945年8月,第358旅调回晋西北,改称晋绥野战军第358旅,旅长黄新廷,政委余秋里。

1946年11月,第358旅和独1旅合编为晋绥军区第1纵队。

1947年3月,358旅随第1纵队编入西北野战兵团,改称西北野战军第1纵队358旅。

1949年2月,全军统一番号,西北野战军第1纵队358旅改称为第1军第1师,黄新廷任师长,余秋里任政委,所辖各团依次改称为第1团、2团、3团。

其中,1团的沿革情况是:120师独立第3支队——》1940年7月与120师独立第6支队合编为第120师第358旅8团——》1943年6月随358旅调赴陕甘宁——》1945年7月随358旅编入晋绥野战军成为第358旅8团——》1946年11月随358旅编入晋绥军区第1纵,番号仍是第358旅8团——》1947年2月随1纵358旅调入西北野战军,番号改称西北野战军第1纵358旅8团——》1947年8月改称西北野战军第1纵第358旅714团——》1949年2月改称第1军第1师第1团。

确定番号的时候,关于第1师没有任何争议,关于第1团就争吵得比较厉害,主要还是因为‘第一’这个名头太有吸引力,715团和716团都认为自己更有资格当这个排头兵。军师领导经过多轮激烈讨论,最后还是决定把这个第1团的番号授予714团。实际上这个团虽然成立较晚,战斗力一点也不弱,后来整个第一师的旗帜“硬骨头六连”就是出自这个团。

2团的沿革情况是:中国工农红军第3军第7师——》1934年10月改称红2军团4师——》1937年8月改编为第120师第358旅715团——》1938年6月改编为120师大青山支队715团——》1939年3月编入120师独立第1旅为第715团——》1943年6月回到358旅建制——》1945年7月随358旅编入晋绥野战军成为第358旅715团——》1946年11月随358旅编入晋绥军区第1纵队,番号仍是第358旅715团——》1947年2月随358纵调入西北野战军,番号改称西北野战军第1纵358旅第715团——》1949年2月改称第1军第1师第2团。

该团是红军团,战斗作风勇猛稳重,坚决顽强,有持续作战能力,能经得起大的战斗考验,部队能攻能守,战斗力超强,是军、师主力团,也是一野战斗力最强的主力团之一。

3团的沿革情况是:中国工农红军第3军第9师——》1934年10月改称红2军团第6师——》1937年8月改编为八路军第120师第358旅716团——》1939年4月编入120师独立第2旅仍为第716团——》1939年9月改称第120师第358旅716团——》1943年6月随358旅调赴陕甘宁边区——》1945年7月随358旅编入晋绥野战军成为第358旅716团——》1946年11月随358旅编入晋绥军区第1纵,番号仍是第358旅716团——》1947年2月随1纵调入西北野战军,番号改称西北野战军第1纵358旅第716团——》1949年2月改称第1军第1师第3团。

2团和3团都是红军团,身经百战,战斗作风勇猛顽强,是所在军和师的主力团,也是一野序列中战斗力最强的核心主力部队。

在解放战争中,1师随军先后参加了西华池、延安保卫战、青化砭、羊马河、蟠龙、陇东、榆林、沙家店、延清、宜川、黄龙山麓、西府陇东、澄郃、荔北、西北冬季、春季攻势、陕中、扶眉、陇东追击战等战役和战斗。1师作为一野头等主力师,立下战功无数。

1952年7月,西北军区将第1、3军整编为重装军,仍沿用第1军番号。其中,第1、3师合编为第1师,原第1师所辖第1、2、3团番号和建制不变。

这次整编的背景是为适应朝鲜战场的斗争形势,我军着手组建重装军赴朝参战。第1军和第3军成为第一个吃螃蟹的部队,两军合并后,新组建的第1军下辖3个师,第1师,第2师,第7师。新的第1师是由原1师和3师合并组成的,新的2师是原2师和8师合并组成的;新的7师则是原7师和9师合并组成的。由此可见整编后的第1军是远超我军常规编制的,这3个师每师下辖5个团,包括3个步兵团,1个炮兵团和1个坦克团。

新组建的第1军由黄新廷担任军长,他之前既担任过第1师的师长,也担任过第3军的军长,因此到两军合建的第1军担任主官,非常合适。

1953年1月,第1师随军奉命入朝参加轮战。1师的时任军政主官分别是罗坤山和刘佩荣。

第1军入朝时间较晚,是志愿军中最晚入朝的三个军之一,没能赶上大的战役,基本是作为志愿军的总预备队。

1958年9月,第1师随军离开朝鲜回国,第1军是志愿军序列中最后一个回国的部队。回国后,第1师移驻河南安阳,隶属于武汉军区。

1961年1月,第1师成为全军首批10个战备值班师之一。

10个战备值班师包括1师,76师,79师,82师,116师,124师,127师,179师,189师,196师。分别来自第1军,26军,27军,28军,39军,42军,43军,60军,63军,66军。

什么是战备值班师?顾名思义,就是随时可以快速反应的精兵强将,主打一个“召之即来,来之能战,战之必胜”。首批被选定为战备值班师,充分说明这些部队的实力和训练水平。

1964年1月,第1军第1师第1团第6连被国防部授予“硬骨头六连”的荣誉称号。非常特别的是,中央军委于1985年6月再次授予这个连“英雄硬六连”的奖旗。也就是说,“硬骨头六连”是全军中唯一的一个被最高统帅部两次授予荣誉称号的英雄连队。

1975年6月,第1师随第1军转隶南京军区,移防浙江杭州。

1984年7月,第1师随军南下参加两山轮战。

1985年9月,第1军和第60军合编为第一集团军,下辖第1师,第2师,第3师,第181师。其中第1师执行北方甲种摩步师编制,下辖第1团,第2团,第3团,炮兵团,坦克团,高炮团。

1998年8月,第1师改建为两栖机械化步兵师,第1、3团合编为第1团,第2团不变,坦克团改编为装甲团。调整后的两栖机步第1师编制为:机步第1团、机步第2团、炮兵团、防空团和装甲团。

第1师是解放军中最早的两栖机步师,后来又改编成立的第124两栖机步师。

2017年,两栖机械化步兵第1师一分为二,一部分组成合成第5旅,划归东部战区第72集团军建制;另一部分改编成合成第1旅,划归南部战区74集团军建制。也就是说,1师这个番号,现在是由第74集团军某合成旅传承。

按照公布的信息,解放军的登陆作战,主要由海军航空兵和陆军两栖合成旅配合完成。海军陆战队负责实施登陆,两栖合成旅则通过两栖装甲输送车与步兵战斗车部队及两栖坦克部队混合编组的方式,打造出多个两栖混合装甲突击群。简单来说,就是海军航空兵负责登陆,陆军两栖旅则负责稳固滩头并继续推进。

合成第1X旅,源自第一集团军坦克10师。

坦克10师最早是南京军区的部队,后来划归60军代管,然后才进入到第一集团军的序列。

1967年7月,南京军区装甲兵坦克第10师成立,下辖坦克独立第4团,坦克自行火炮第284团,第286团,以及师直部门的通信连、警调连、工兵防化连、运输连、修理连等。师长马筠贞,政委范振春。

设立坦克10师的直接驱动是因为总参谋部在《关于陆军师属坦克团集中编组问题的通知》提出:拟在长江南北两岸组织各组建一个坦克师,以提升我军战役战略机动能力。

而发出这个通知的背景是当时我国正面临北方邻国的威胁,坦克装甲力量被迫快速增强,短短几年内由3个坦克师增加到13个坦克师。其中的12个都在长江以北,长江以南只有一个坦克10师。

关于13个坦克师的具体分布,沈阳军区有坦克3师、坦克4师、坦克5师3个坦克师,北京军区有坦克1师、坦克6师、坦克7师、坦克9师4个坦克师。济南军区有坦克2师、坦克8师2个坦克师,南京军区有坦克10师,兰州军区有坦克12师,武汉军区有坦克11师,坦克13师2个坦克师。

1969年8月,坦克10师独立第4团及坦克自行火炮第284团、286团依次改称为第37团、第38团、第39团。

1976年7月,坦克第10师成为南京军区直属部队。

1977年2月,坦克第10师执行乙种坦克师编制。

坦克9师、坦克13师在1975年被撤销后,全军下辖了11个坦克师。为优化坦克师的维护保障,减少成本,解放军对于坦克师同样采用了甲、乙种的管理模式。11个坦克师中,坦克1师、坦克2师、坦克3师、坦克11师属于甲种坦克师,剩余的7个坦克师属于乙种坦克师。

乙种坦克师相比甲种坦克师来说,无论是人员编制还是武器装备的质量和数量,都是有很大差异的。乙种坦克师下辖的坦克团,炮兵团,以及装甲步兵团,基本上都是2个营的编制,每个营再下辖2个连。而甲种师则要多不少。

以主装备来说,甲种坦克师全部部署T34坦克或者59式坦克,虽说不算先进,但已经是国内最好的坦克装备,而乙种师还配备了不少防护能力很弱的62式轻型坦克。59系列坦克的战斗全重有36吨左右,而62式轻型坦克的战斗全重只有21吨左右。其战场表现,防御和生存能力都有巨大差异。

1978年10月,坦克第10师复归南京军区装甲兵建制。

1983年1月,坦克第10师交由第60军代管。

1985年,第60军撤编,坦克第10师转隶第1集团军。

1985年动作很大,除了百万大裁军,全军整合为24个集团军,军区兵种领导机关撤销,像坦克10师这样的部队全部编入野战军序列。24个集团军中,全部都配置了一个坦克师或旅。

当时全军成建制的坦克师一共只有11个,所以还有13个集团军的坦克部队只能以其他方式组建。一般来说是以下三种方式:

如第13集团军坦克旅,由原第13军坦克团和第50军坦克团合编而成;

如第27集团军坦克旅,由原第81师坦克团和沈阳军区守备7师坦克营等分队合编而成;

如第54集团军坦克旅,由原坦克11师坦克44团扩编而成。

1998年,第1集团军进行了体制调整,坦克第10师改编为装甲第10师,装甲步兵团撤编,所属部队被拆分成3个机械化步兵营,分别编入各个坦克团,坦克团改称装甲团。装甲10师下辖装甲第37团,装甲第38团,装甲第39团和炮兵团。

装甲第10师下面的装甲38团是解放军中第一个装备新式国产水陆坦克的坦克团。

装甲10师的第37团则是解放军陆军的第一支专业化“蓝军部队”。

2011年,装甲10师撤编,所属部队一分为二,其中一部分改编为第1集团军装甲10旅;另一部分和12集团军的178师合并组成178机步旅,178师原来也是60军的部队,这次合并也算是两支60军的老部队重新聚首。

2017年,最新一轮军改,第1集团军撤编,装甲第10旅转隶东部战区陆军第72集团军,成为其麾下合成第1X旅。

合成第1X旅是72集团军中一个重装合成旅,东部战区一共部署了10个重装旅,比例在所有战区中是最高的。东部战区重装旅的主设备是96或者96A型坦克,战斗全重达到了45吨。相比当年那些老旧的装备,已经是不可同日而语。

合成第1X4旅,源自42集团军124师。

这个合成旅也是一个两栖重装合成旅,124师和第1师的情况类似,是解放军中最早的两个改为两栖机步旅的部队,后来都被改编为两栖重装合成旅。

124师是42军的部队,42军在兵强马壮的四野序列之中,开始时是排不上号的,大概连二等主力都算不上。

四野的头等主力是38军,39军,40军,41军,43军,也被称为四野五虎,这也是最早成立的五个纵队。第二批成立的44军,45军,46军,47军,按战力在四野序列里排在第二等。而最晚成立的42军,48军和49军则通常被认为是四野最弱的部队。当然,这只是通常的看法,并不一定就是完全正确的,实际上第二等的45军也并不比第一等的41军差,而第三等的49军,在解放战争后期也颇有不少高光表现。

而42军属于是慢热型选手,解放战争快打完了,才好像找到了状态,到了抗美援朝的战场,开始超水平发挥,硬是把三等部队打成了一流主力。

而帮助42军实现这个惊天跨越的,主要就是靠军中的头等主力124师。

下面就来简要看一看124师的历史沿革。

1946年4月,东北民主联军总部将南满军区安东军区机关与辽南军分区合并,成立了辽南军区,下辖第1军分区和第5军分区,归南满军区领导。

辽南解放区,位于沈阳以南,沈安铁路线以西,鸭绿江和辽河的中下游地区,背靠金州大连等苏军防地,其战略位置十分重要。

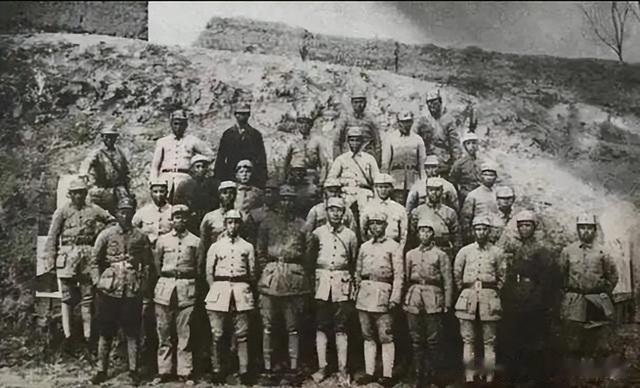

1946年5月,南满军区以原安东军区安东保安纵队和原辽南军分区所辖部队为基础,组建了辽南军区独立师,师机关由辽南军区兼。吴瑞林担任司令员兼师长,政委林一山,下辖第1团、2团、3团、4团和炮兵团,全师共8400余人。

辽南军区独立师组建后,很快成长为辽南敌后游击战争的地方主力部队。

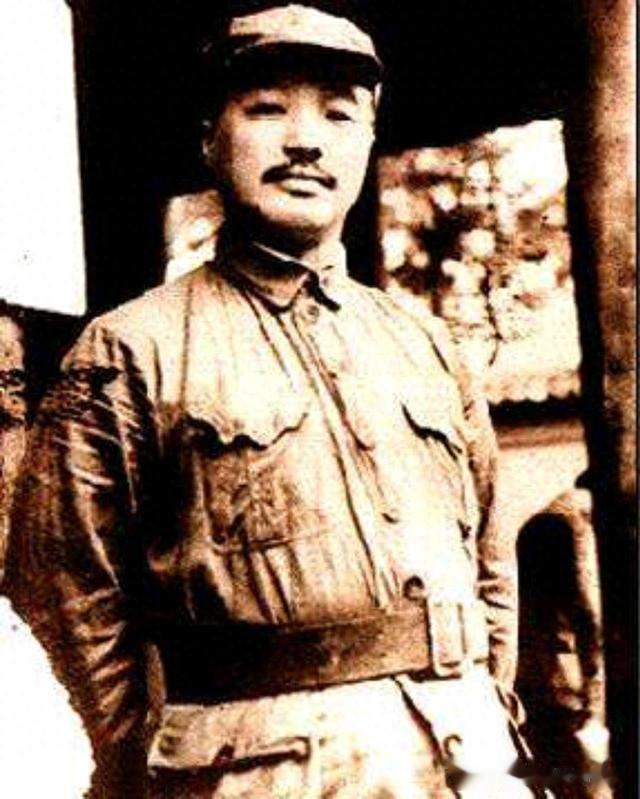

吴瑞林将军是124师甚至整个42军的灵魂人物,他是四川人,1932年在川陕根据地加入红四方面军,开始主要从事政工工作,抗战期间转向军事工作,在山东根据地历任支队政委,军分区司令员,旅长等职务。吴瑞林将军可以说是军政双优,军事指挥上也非常有特点,谋定而后动,不打无准备之仗,曾经在一次对日军作战前,吴瑞林将军为制定翔实的计划,在寒冬冰河里跋涉几个小时,只为拿到第一手的敌人具体部署情况。这次行动虽然取得了预期的胜利,可是吴将军本来就受过几次伤的腿也因此更加是雪上加霜。吴瘸子这个绰号既是老战友们对吴将军的调侃,也是他赫赫战功的军功章。

吴将军也是42军的第二任军长,率军参加了辽沈、平津、西南等战役,以及抗美援朝战争。回国后历 任海南军区司令员,南海舰队司令员,广州军区副司令员兼南海舰队司令员, 海军常务副司令员等职。1955 年被授予中将军衔。

1946年6月,南满军区改称辽东军区。

1947年1月,四保临江战役中,辽南独立师作战积极,成绩显著,被陈云同志誉为“辽南屋檐下的一盏灯”。独立师第2团在战斗中减员严重,被撤编后并入第3团。

当时的背景是敌军大兵压境,根据地大批丢失,我军在敌强我弱、敌众我寡的艰难环境下,决定在南满进行“四保临江”战役。辽南独立师配合主力在辽东战场作战,主动作战20余次,歼敌3000余人,给主力正面作战提供了有力的保障。

陈云同志称赞辽南部队为“辽南屋檐下的一盏灯”,是因为辽南根据地背靠金州大连,所以也被称为屋檐下的根据地。

1947年8月,辽东军区将辽南军区独立师改称辽东军区独立第1师,也被称南满独立第1师。独立师除原来下辖的第1团、3团、4团和炮兵团外,又增设了第2团和警卫团,全师共11000人左右。

在夏季攻势中,辽南军区独立师积极作战,由关东州插入敌后,相继解放了普兰店、岫岩、盖平等地,恢复了大部分原有根据地的区域。

在秋季攻势中,独立师一部于大路沿村截歼了敌74团,创造了我军以1个团对等歼敌1个团的模范战例。这是独立师成军以来最精彩的一战。

1948年1月,辽东军区将独立第1师机关与辽南军区分编,第2团调归第4纵队建制,警卫团改为第2团,全师共16000人左右。

在冬季攻势中,独立师攻占了大石桥,歼敌交警第3总队1200余人。又配合主力部队全歼了鞍山守敌52军25师,歼敌52军中将副军长郑明新以下2000多人,并于营口争取和接收了敌暂58师的起义。

1948年3月,辽东军区独立第1师改编为东北野战军第5纵队第13师。原下辖的1团,2团,3团番号依次改为第37团、38团、39团,炮兵团改为第5纵队炮兵团,原第4团则留在辽南军区。改编后的第13师有11000人左右。

我军各大战区中,从来没有出现过5纵这个番号,这主要是第五纵队在西班牙内战中的名声不咋好。东北野战军决定组建第5纵队,这在我军五大战略区中是独一份。

1948年11月,全军统一番号,东野5纵改称中国人民解放军第42军,13师改称为第42军第124师。师长徐国夫,政委李辉,所辖第37团、38团、39团依次改称为第370团、371团、372团。

124师是我军到东北后组建的部队,在四野序列中是一支资历较浅的部队,全师并没有红军团或者红军连这样的红军建制单位,来自老八路的骨干也没多少,全师10000多人中,有70%是东北参军的新战士,有25%是解放战士,所以可以说124师是一个基本全新的团队。并且这个师长期以军区独立师的编制,坚持在辽南敌后作战,后来能逐渐成长为一支能攻善守的英雄团队,其成长过程是很值得研究的。

124师的3个团中,371团属于是1946年组建的全新部队,370团和372团则有部分来自胶东和冀中的八路军老底子。按照战斗力排名,372团最强,其次是370团和371团。

370团:前身是庄河保安团——》1946年5月与辽南军区警卫营合编组成辽南军区独立第1师为第1团——》1947年3月改称辽东军区独立第1师第1团——》1948年3月编入东北野战军第5纵队为第13师第37团——》1948年11月改称中国人民解放军第42军第124师第370团。

370团中的一部分来自八路军胶东军区北海军分区蓬莱独立营。

371团:前身是安东军区保安第1团——》1946年5月编入辽南军区独立第1师为第2团——》1947年3月改称辽东军区独立第1师第2团——》1948年3月编入东北野战军第5纵队为第13师第38团——》1948年11月改称中国人民解放军第42军第124师第371团。

372团:前身是台安保安团——》1946年初与鞍山地方武装及延安教导第1旅第2团的两个连队合编为辽南军区第1军分区第3团——》1946年5月编入辽南军区独立第1师为第3团——》1947年3月改称辽东军区独立第1师第3团——》1948年3月编入东北野战军第5纵队为第13师第39团——》1948年11月改称中国人民解放军第42军第124师第372团。

372团中一部分是1939年3月组建的八路军冀中军区第16团,该团曾在百团大战中,被军区通令表扬为“纵横平原山岳间的坚强部队”,后调到陕甘宁边区成为教导1旅2团。372团是整个124师,甚至42军中历史最悠久,战斗力最强大的部队。

1948年12月,在平津战役中,第42军第124师率先突击抢占国民党军的供应基地丰台,牢牢控制住了这个战略要点,彻底包围了北平,切断了傅作义主力南逃的必经之路,为解放北平立下头功。

1949年3月,党中央、毛主席从西柏坡向北平进发途中,在42军军部驻地涿县,亲切接见了该军指战员,称赞他们:“你们抢占丰台打得好,提前50多个小时完成了任务。”

1949年4月,第四野战军挥师南下,一路上势如破竹。到河南安阳,124师打了四野战史上最后一次大规模的城市攻坚作战。因为连续大胜,产生了轻敌心理,导致攻城不栓,遭受严重损失。最后痛定思痛,改变战术,在38军炮兵团的增援下,终于将安阳全城给拿下。不过此战也等于给了志得意满的124师以当头棒喝,从此戒骄戒躁,一扫之前的骄纵之气。

1949年10月,东北军区司令部编写了《东北三年解放战争军事资料》,对于124师的成长进步以及不足给予了比较客观的评价:“该部队战斗作风尚好,有突击性,有朝气,战斗动作猛,由于过去处于长期敌后斗争,有游击战争经验,亦有运动战锻炼,地方性较大,缺乏野战及攻坚锻炼,战术技术不够熟练。”

可见当时在东野首长的心目中,42军及124师虽然有不少优点,不过离头等主力还有相当大的差距。

在解放战争中,124师参加了辽沈、平津、安阳,鄂西、进军西南等战役战斗,从东北一直打到四川。涌现了多个英模单位和个人,辽南独立师1团2营5连作战英勇顽强,被授予“普兰店英雄连”称号,1团也就是370团的前身;辽南独立师3团2营6连在蟠龙山战斗中担任主攻,率先将红旗插上蟠龙山顶敌碉堡,受到师团首长嘉奖,被授予“蟠龙山英雄连”称号。3团也就是372团的前身。

1950年初,第124师完成了配合二野进军大西南的任务,从四川奉命归建,后随第42军调驻东北执行农垦任务。

1950年10月,124师随42军赴朝参战,第42军是首批改编为中国人民志愿军后入朝的部队。第124师的370团于10月16日率先入朝,隐蔽待命,成为了志愿军中第一个进入朝鲜的步兵团。

领军入朝的42军军长吴瑞林,政委周彪,副军长胡继成,副政委郭成柱,参谋长廖仲符,政治部主任丁国钰。下辖3个师,第124师,师长苏克之,政委季铁中,副师长兼参谋长肖剑飞,政治部主任汤从烈;第125师,师长王道全,政委谭文邦,参谋长王兴中,政治部主任王淮湘;第126师,师长黄经耀,政委车学藻,参谋长周黎,政治部主任凌旺。

1950年10月25日至12月7日,第124师在黄草岭、烟台峰一线阻击北犯的美韩联军,激战13天,歼敌2700余人,其中370团4连在两天内打退美韩军20余次进攻,歼敌近300人,荣获了“黄草岭英雄连”的荣誉称号;371团4连坚守烟台峰,歼敌300余人,荣获了“烟台峰英雄连”的荣誉称号。

黄草岭阻击战是一次相当惨烈的战役,志愿军42军以2个师的兵力,阻击了数倍的美韩联军,有力保障了西线的志愿军主力作战。42军也付出了巨大的伤亡,单单124师就有1800余人伤亡。

1951年1月,第三次战役中,124师372团4连成为全军第一个突破三八线的连队,被授予了“三八线尖刀英雄连”的荣誉称号。

第124师参加了第一至第四次战役,在攻击、防守、穿插作战中都有不俗表现,受到志愿军司令部的多次表扬。3个团都获得了荣誉称号,比较巧的是全都是四连。

1952年10月,124师组建了战车团,番号是坦克自行火炮第329团。

1952年11月,124师随42军离开朝鲜回国,驻防广东,隶属中南军区。

1961年1月,124师被中央军委确定为全军首批10个战备值班师之一。

1970年10月,124师承担了对外开放任务。当时只有极少数特别优秀的部队被要求承担这样的任务,比如临汾旅179师。

1976年,坦克自行火炮329团改编为陆军第42军坦克团。

1979年,124师随军参加中越边境自卫还击战。

124师出境战斗28天,毙伤俘越南武装人员2991人,自身伤亡900人,敌我交换比为3.32:1。

124师有2个单位和3名个人被中央军委授予了荣誉称号,其中372团1营被授予“穿插英雄营”荣誉称号,372团3连被授予“尖刀英雄连”荣誉称号,371团3连副班长李金斧、372团1连副班长杨松坚、372团4连班长韦学锋被授予“战斗英雄”荣誉称号。

另外还有2个单位、1名个人被广州军区授予了荣誉称号,371团7连被授予“三一六高地英雄连”荣誉称号,372团3连9班被授予“八OO高地英雄班”荣誉称号,370团6连指导员刘德全被授予“战斗英雄”荣誉称号。

1985年9月,42军整编为集团军,124师整编为陆军第42集团军步兵第124师,执行南方摩托化步兵师编制。

1997年7月,摩步第124师被中央军委列入全军应急机动作战部队。

1998年,坦克7师27团与124师第371团合编组建为师装甲团。

1998年,摩步124师参加长江流域抗洪抢险,因表现突出被中央军委荣记集体二等功,摩步372团4连被授予“抗洪抢险英雄连”荣誉称号。

2000年底,摩步第124师改建为两栖机械化步兵师,下辖机步第370团、机步第372团、炮兵团、高炮团和装甲团。

机步124师继续传承着124师勇争先锋的精神,2000年到2009年的十年里,解放军四总部一共评选了10次全军军事训练一级单位,机步第124师曾先后入选了5次,在全军各部队中名列前茅。

2016年,广州军区撤编,机步第124师随陆军第42集团军改隶南部战区。

2017年,最新一轮军改,机步第124师一分为二,被拆分为两个两栖合成旅,其中合成1X4旅北上转隶东部战区第72集团军;合成1X5旅则留在了南部战区第74集团军建制内。

因篇幅较长,其余几个旅的情况在下一篇中介绍。