本期名家推荐

破体求道:金熙长斋名书法中的跨书体美学启示

金熙长书法:庭院名/亭阁名/书斋名室名/琴房名/香寮名/古琴铭/砚台铭/养生堂/医馆/商号/舍居/洞庐/轩庵/簃亭/山房名

编者按:

金熙长的斋名书法以篆籀为骨、行草为魂,在碑帖交融间开辟出独特的跨书体美学。其作既存《祀三公山碑》的“笨逸”古意,又融道家虚静之思,以“真阳笔法”化金石气为山林韵。本文深入解析其书风中的篆隶筑基、行草破局与空间诗学,揭示书体混搭背后的精神互文——从汉碑的朴拙到草书的恣意,从程式解构到心象重构,金熙长以笔墨叩问传统与现代的共生可能,为当代书法注入返本开新的文化厚度。

篆隶为骨行草为魂:斋名书法中的跨书体美学探微

斋名艺术是中国文人精神的物化载体,一方匾额、几字题签,凝结着书者的审美取向与生命哲思。观历代书家斋名题字,尤以篆隶化行草者最富意趣——它以篆隶为根基,行草为神采,在动静、方圆、古拙与灵动间构建出独特的跨书体美学。这种书风既承袭了秦汉金石的古朴苍浑,又饱含文人书写的性情流露,堪称书法史上的“破体”奇观。

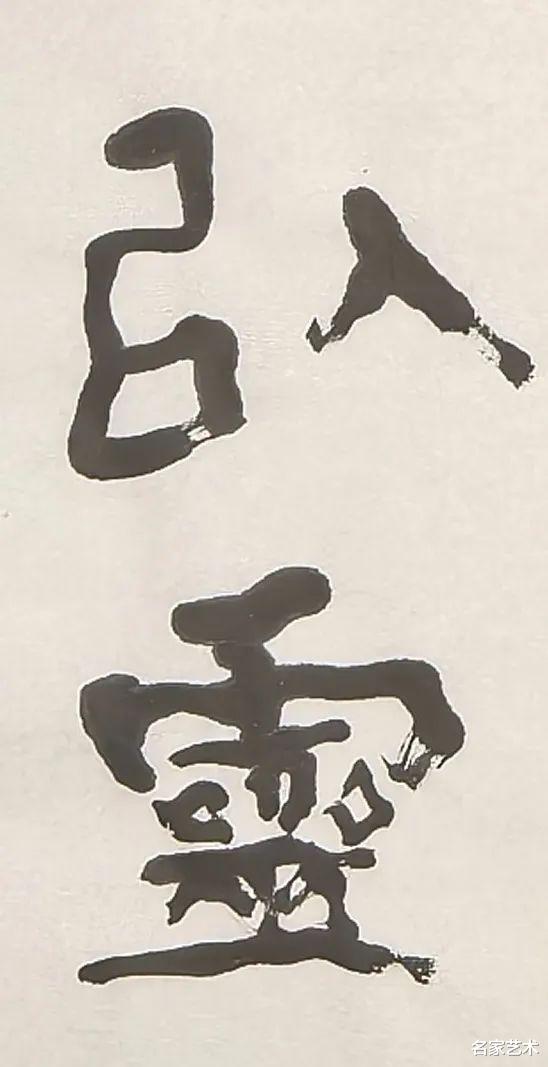

一、篆隶筑基:金石气的现代转译

篆隶书体自带古意,其方正端严的结字与浑厚凝练的线条,恰能为斋名赋予庄重典雅的庙堂气象。如上图“以灵,道存,承山,幽处”,以《祀三公山碑》笔意作骨,横画如凿石留痕,竖笔似古松沉枝,字字皆具汉碑《张迁》《石门》之拙趣。但不同于传统篆隶的程式化,斋名书写常打破对称平衡:或拉长末笔作飞白摇曳,或突然收锋现峭拔之势,将静态的篆隶结构注入动态韵律。这种处理是将《祀三公山碑》中“笨逸相生”的智慧,在保留金石气的同时,悄然完成古典语汇的当代转译。

二、行草破局:笔墨的性情书写

当篆隶的骨架遇见行草的笔意,斋名便从庙堂铭文升华为心性图谱。上图“兴云”最具代表性:篆书结构的“興”字下部,稳如鼎彝,而行草化的“又”字虽急却又是中锋取势,先沉着后痛快!“雲”右上部,尤其末笔长竖如孤舟划破江面,与其“不而之隐、不而之笔”的人生况味暗合。这种书体杂糅并非简单拼贴,而是通过运笔节奏的突变实现气韵贯通——正如《祀三公山碑》中“似直非直”的线条,斋名题字常以篆隶笔法起势,中途转为行草提按,收笔时复归沉厚,形成“起承转合”的完整呼吸。

三、空间重构:文字与意境的交响

跨书体斋名最妙处,在于通过字体混搭重构空间意境。上图“神降”二字堪称典范:“神”字取法汉简,细劲婉转如虹影;“降”则化用汉隶,浑朴伟岸似茅檐。二字组如画中虚实相生,前者飘逸若山间云气,后者凝重如磐石根基,恰与其“真阳”的笔意相契。这种空间经营暗合《祀三公山碑》章法之妙:字距看似参差,实则通过笔势呼应形成隐形网格,令整体布局在错落中见秩序。

四、文心雕龙:书体与精神的互文

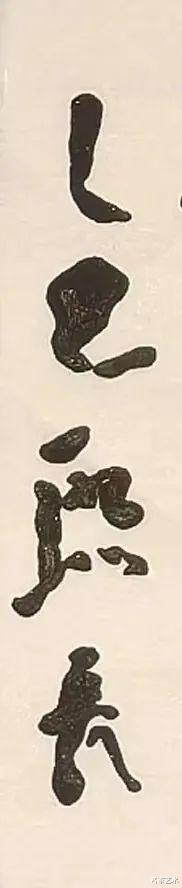

斋名书法的终极追求,是书体选择与精神旨趣的深度互文。上图“之後”,以篆隶笔法写行草结构,线条如老藤盘绕,字形若倦云归岫,将道家“返璞归真”的哲学转化为视觉语言;

上图“行者”则反其道而行,用行草笔意写篆隶骨架,激越跳宕的笔触与石榴花的炽烈形成意象共振。这种创作思维与《祀三公山碑》的“阴化阳施”异曲同工——书体不再是技术标签,而是通向精神秘境的地图。

当代斋名书法创作中,篆隶化行草书风正焕发新机。(如上图“启真”)它启示我们:传统书体的边界并非牢不可破,真正的高手能在“破”与“立”之间找到微妙的平衡点。正如《祀三公山碑》以天真烂漫超越技法藩篱,斋名艺术的至高境界,亦在于以有限笔墨勾勒无限心象,让每个字都成为安顿灵魂的禅房。

附/《隐士写庭院书斋茶室馆名堂号》之(6)作品欣赏:

(金熙长斋名堂馆书法/君到)

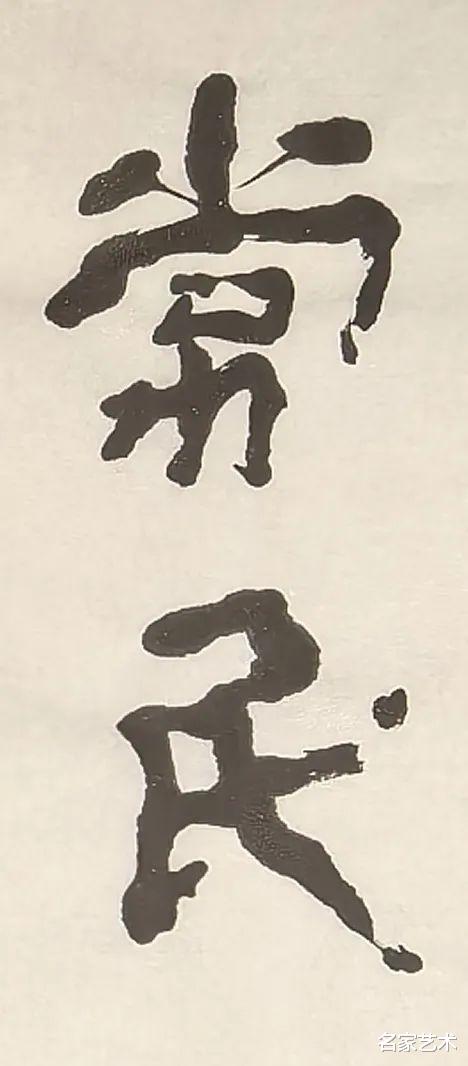

(金熙长斋名堂馆书法/常民)

(金熙长斋名堂馆书法/龙山)

(金熙长斋名堂馆书法/别相)

(金熙长斋名堂馆书法/神在)

(金熙长斋名堂馆书法/元领)

(金熙长斋名堂馆书法/西湖)

(金熙长斋名堂馆书法/丰堂)

(金熙长斋名堂馆书法/东就)

(金熙长斋名堂馆书法/升堂)

(金熙长斋名堂馆书法/立起)

(金熙长斋名堂馆书法/和气)

(金熙长斋名堂馆书法/不而)

(金熙长斋名堂馆书法/神处)

(金熙长斋名堂馆书法/臻道)

(金熙长斋名堂馆书法/其神)

(金熙长斋名堂馆书法/报丰)

(金熙长斋名堂馆书法/本道)

(金熙长斋名堂馆书法/钱永)

(金熙长斋名堂馆书法/雨语)

(金熙长斋名堂馆书法作者落款)

欢迎使用以上书法作为斋名商号,但要配上落款,并征得作者授权,否则视为侵权行为。

本期编辑:罗金慈/潘贵慈

图片提供:段心照

策划设计:刘永伟