本 期 名 家 推 荐

孤灯照世:艺术抵抗的两种时空回响

【编者按】

在艺术媚俗化与功利化愈演愈烈的当下,本文以穿越千年的思想对话,揭示了艺术精神的永恒真谛。从孟郊"寒夜孤灯"的苦吟诗境,到金熙长"山林气"的隐士书风,作者敏锐捕捉到二者共有的艺术抵抗基因:以生命痛感为墨,以精神超越为锋,在时代困境中开辟审美突围之路。

文章通过剖析"不而"笔法与"郊寒"诗风的深层共鸣,展现了隐士艺术"退却中进击"的独特张力,更指出现代书坛亟需的三大转向——技法返璞归真、美育直指心性、创作重拾社会担当。这不仅是对书法本体的哲学叩问,更是对当代艺术异化的清醒警示。

当展厅书法渐成视觉竞技场,此文犹如一剂醒世良方,召唤艺术回归"心画"本质,在孤灯独照中重见本真。

原文标题:唐代孟郊“苦吟”与当代金熙长“不而”

文/善恒 善剑 玉慈

唐代诗人孟郊的诗歌,以“郊寒”著称,将生活的磨难升华为凄美的艺术语言,其诗风的内敛与悲凉成为晚唐诗坛的重要转折点。

千年之后,当代隐士书家金熙长选择了一条与孟郊精神相通的隐士之路,以“不而”笔法与“山林气”书风,在浮躁的书法生态中开辟出一条抵抗媚俗的路径。

二者虽跨越时空,却共享一种以生命痛感为底色、以精神超越为归宿的艺术范式。这种艺术姿态,与孟郊在主流诗风之外坚持自我表达的选择,形成了跨越时空的呼应。

一、孟郊的苦吟:苦难的审美化与诗风转向

孟郊的诗歌创作,是一种将生存困境彻底转化为审美体验的“苦吟”。他直言“食荠肠亦苦,强歌声无欢”,将个体的饥寒与时代的颓败熔铸为“冷露滴梦破,峭风梳骨寒”的意象,开创了以“寒”“苦”为内核的诗风。这种审美转向并非偶然:唐代中后期的社会动荡与文人境遇的恶化,使得孟郊的个体悲剧与集体命运共振。其诗虽边缘,却以边缘之力撬动主流,最终成为晚唐诗风的重要基因。

孟郊的意义在于,他证明了艺术的核心价值不在于取悦主流,而在于以真实的生命体验重构审美逻辑。这种“边缘改变中心”的机制,与金熙长在当代书坛的实践形成深刻呼应。

二、金熙长的隐士书风:碑学复兴与“不而”之境

金熙长的书法实践,是传统碑学与道家哲学融合的产物。他提出“真阳笔法”,强调雄浑、豪迈的线条需暗含阴阳互补的张力,如《瘗鹤铭》临作中“似直非直含太极”的笔意,既还原南北朝碑刻的原始神韵,又注入道家“天人合一”的哲学。

其书风的“清、远、沉、亮”四境(上清真阳、高远旷达、沉稳雄健、湛然透彻),与孟郊诗中“寒”的意象异曲同工——皆以冷峻的外表包裹炽热的生命意志。

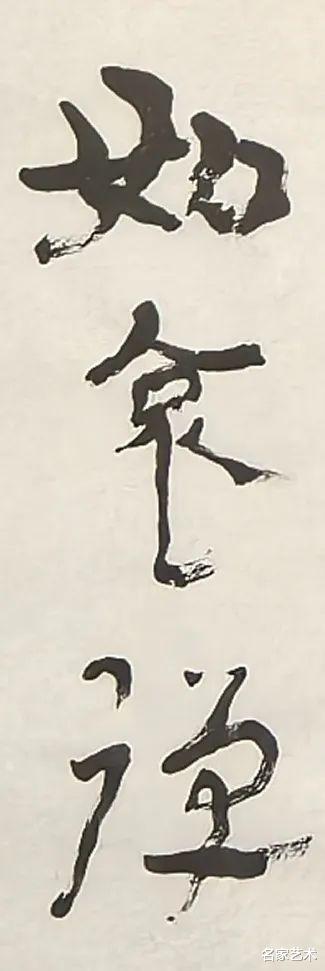

尤为重要的是其“不而”笔法:不求工而工至,不求拙而拙成。“行笔似冬夜初雪飘下”,在“有迹与无迹间践行空灵境界,甚至左手书写的《瘗鹤铭尺八屏六条屏》更显萧散无为。”看似无为的境界,实则是对标准化审美的颠覆。这种超越技法的书写,恰如孟郊的苦吟,将技巧隐于情感之后,以“无意于佳乃佳”的姿态完成艺术抵抗。

三、隐逸书风的文化基因:

孟郊与金熙长的艺术选择,皆根植于对时代困境的回应。晚唐诗坛的浮华与当代书法的展览体媚俗,本质上是艺术被体制化、市场化的结果。

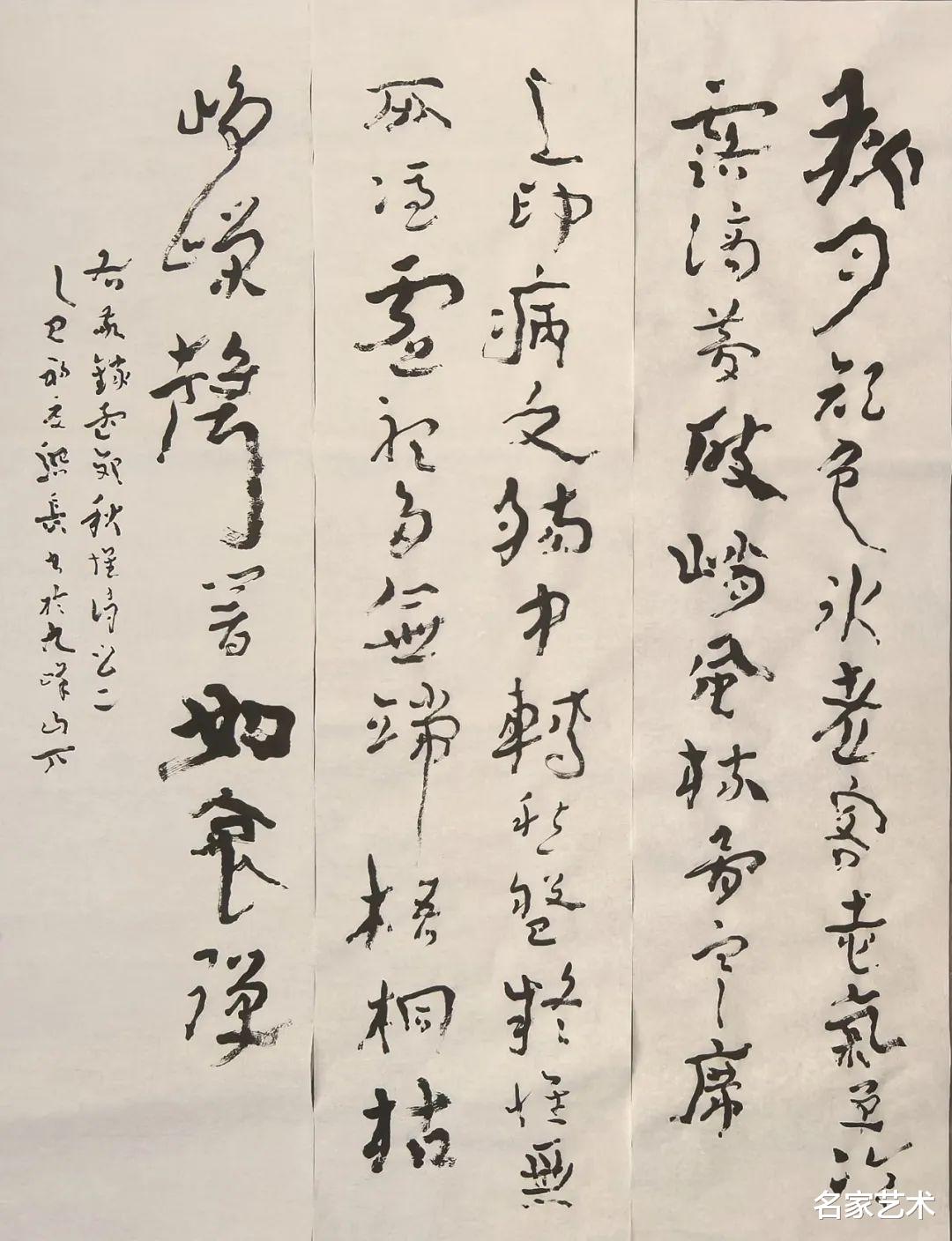

金熙长近作《行草孟郊<秋怀诗>》,在暗藏波澜、内蕴铮骨的线条里,读出了他心中的“不”与“而”;读出了他对社会丑态的摒弃与对底层百姓疾苦的慈悲情怀。可参见金熙长《心经六体书·居士书风》一文所提出的“出世入世”与“不而”笔法的创论。

整幅作品,用笔中锋,虽见儒素,却又处处“不而”,老辣中见崎岖,苍凉中见老境。

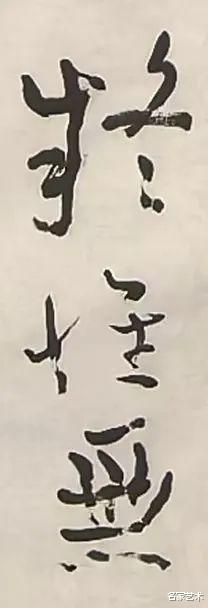

开头的“秋月”二字,情景交融,秋字左部高耸入云,有伟岸之感;右部火字下压,悲凉之秋扑面而来。月字从古篆化草,空远旷无,一开笔就扣人心弦! “无所凭”之所字的右部,让读者不由想到孟郊衣衫褴褛躺在病床上,伸出右手,对天地诉说自己不幸的遭遇。凉凉的秋意与带病的无奈流露于作品的字里行间。末句的“声”字之涩笔及破锋收锋与起笔向上出锋,如闻《广陵》;“如”字重墨,“哀”字如君子高直,虽哀仍有节,切入诗歌作者当时“奋力抗争”的主题感。字里行间,处处卓而不群。

这幅作品的艺术表达,不是偶然所为,而与他一贯倡导“写大字立大志”,反对初学以小狼毫写媚秀小字,以碑学的雄浑对抗“精致的利己主义”。尤其是他的《学生临碑辅助字帖丛书》系统还原汉魏名碑未刻时的面貌,不仅是对技法的修正,更是对书法文化本源的追溯——正如孟郊以“寒”重构诗歌的审美维度,金熙长以“古拙”重新定义书法的精神内核。

四、艺术抵抗的启示:从个体修行到美育重构

金熙长的书法创作,不是对传统简单的模仿或解构,而是一种将个人生命体验与书法艺术深度融合的精神实践。金熙长的隐,不是消极的逃避,而是积极的抵抗;他的书法之“丑”,不是技巧的缺失,而是对标准化审美的一种挑战。

金熙长书风的当代意义,在于其提供了三条启示:

1.技与道的辩证:他通过“草从篆化、楷从隶出”的实践,证明技法需服务于精神表达。如《郙阁颂》集联化草书,线条古厚博大,颠覆了二王系草书的流滑弊病。这呼应了阿多诺对艺术自律性的强调——真正的艺术应保持与社会的批判距离。

2.美育的返璞归真:其呼吁临习汉魏名碑、求学于天地的教育理念,旨在培养“厚朴宽博的胸怀”。这与孟郊诗中对人性真实的挖掘一脉相承,皆试图以艺术重塑心灵维度。

3.隐士精神的现代转化:金熙长将道家“无为”转化为“不而”笔法,将儒释道精神熔铸为“中和之美”。其书作中的慈悲情怀(如书自作诗《咏兰》,其野逸朴拙的线条,看似书写兰仪,细品又似乎对当今流行书风的反思),超越了形式审美,直指艺术的社会责任。

五、隐士书风对当代书坛的可能影响

金熙长的书法实践对当代书坛的启示可能是多方面的。

首先,它提醒我们重新思考书法的本质。在一个强调视觉效果、展览效应的时代,书法是否正在丧失其作为心灵表达的根本功能?

其次,金熙长的例子促使我们反思艺术成功标准的问题。在一个以市场价值、媒体曝光度为成功主要指标的艺术世界中,那些选择远离喧嚣、坚持个人艺术追求的艺术家,他们的价值应该如何被认识和评价?

艺术史一再证明,那些在当时不被看好的艺术实践,往往在后世被证明具有开创性意义。

最后,金熙长的隐士书风为我们提供了一种思考艺术与社会关系的新视角。在今天,艺术是否还能保持其批判性和独立性?金熙长通过自己的实践给出了肯定的回答——即使在最不利的环境中,艺术家依然可以通过坚持个人艺术信念来实现对主流逻辑的抵抗。

结语:孤灯不灭,照见本真

晚唐孟郊的“孤韵耻春俗”与当代金熙长“不求讨好”的“山林气”与“真阳气”,共同勾勒出艺术抵抗的精神图谱。其逻辑皆指向一种“退却中的进击”:孟郊退居诗坛边缘却重塑诗风,金熙长隐居山林却通过字库(如《方正字迹-金熙长标题体》)影响公共视觉空间。隐逸非逃避,而是以退为进的文化策略。

金熙长的选择提示我们:书法的终极价值不在于视觉冲击,而在于能否成为“心画”,即一种将生命体验转化为笔墨语言的精神实践。正如孟郊的寒夜孤灯最终照亮了晚唐诗坛的转向,金熙长的隐士书风,或将为书坛开辟一条回归本真、抵抗异化的可能路径。

本期编辑/余沁慈

图片提供/段心照

策划设计/刘永伟