【前言】

1950年10月,刘伯承和邓小平这两位并肩作战13年的革命伙伴即将分开。在分别之际,刘伯承将他年轻时的一张照片送给邓小平,作为两人深厚情谊的见证。

照片背面,他留下了一段记录:“1916年,袁世凯自立为帝,引发全国反抗。在那场讨伐袁世凯的战役中,我于农历2月27日在四川丰都的脑顶受了重伤,导致右眼失明。这张照片拍摄于战前一年,历经36年才重新找到。现在把它放在身边,权当一笑。”

在这张珍贵的照片里,刘伯承展现出非凡的英勇气概,眼神锐利而坚定。这是他在右眼受伤失明前留下的最后影像。他将这张极具纪念意义的照片送给了与他并肩作战13年的挚友邓小平,这份深厚的情谊无需多言。

这张照片,邓小平始终随身携带。1986年,刘伯承去世,邓小平在《悼刘伯承》这篇文章里特别提到了这张照片。

他提到:“伯承长期患病,最终未能康复。我们共事多年,彼此了解很深。他的离世让我感到非常难过。伯承年轻时参军,一生都在战场上。在辛亥革命后的护法战争中,他曾是‘手持利剑保卫共和’的勇将。我至今还保留着他1915年送我的照片,那时他才22岁,正值青春,英气勃发。”

【邓小平无微不至的关怀刘伯承】

1947年,刘伯承和邓小平率领的部队挺进大别山地区后,国民党迅速调集了30多个旅,总兵力达29万多人,对该地区实施严密封锁和全面围堵。面对敌军的重重包围,刘邓部队展开了多次激烈的战斗,力求突破敌人的包围圈。

10月,大别山的气温急剧下降。部队刚安顿下来,尚未赢得当地百姓的支持,物资供应严重不足。无论是普通士兵,还是司令员、政委,都没能领到棉衣,夜里只能靠毯子御寒。

在极其艰难的环境中,刘伯承和邓小平始终坚持与普通士兵同甘共苦,没有任何特殊待遇。在豫鄂皖三省交界的福田河一带,他们亲自投身于集体劳动,包括染布、弹棉花和缝制衣物等日常事务。他们用实际行动展现了与士兵们的紧密联系和共同奋斗的精神。

邓小平在给军队做报告时提到:

我们长途跋涉进入大别山地区,在敌人控制区域进行无后勤支援的战斗,目前处境极为艰难,每个人都需寻找办法应对挑战。面对困境是必然的,如果一切顺利,又何必需要我们这些党员挺身而出?司令员对全体官兵关怀备至,实际上他所承受的压力比我们更大。他年近六十,依然与部队同甘共苦,参与行军作战;如今正值严冬,夜晚寒冷刺骨,我们只能让警卫员为他多铺些稻草御寒。

夏云超作为警卫团长,目睹邓小平在衣着单薄的情况下仍关心刘伯承的御寒问题,内心深受感动。这一场景给他留下了深刻印象,让他感触颇深。

紧接着,军队不分昼夜地赶路,抵达了金寨县南部的斑竹园一带。这片区域山峦起伏,地势陡峭,路况十分险峻。由于地形限制,骡马无法通行,只能依靠人力牵引才能顺利攀爬。

刘伯承当时已经快六十岁了,右眼还受了伤,走路得靠拐杖。即便这样,他依然要带领部队翻山越岭,同时指挥战斗。这种双重压力,一般人根本扛不住,难度可想而知。

在夜行军途中,夏云超随1连前进,无意间听到邓小平与两位领导的对话。邓小平说道:“天黑成这样,你骑着马,万一马失前蹄,你可就危险了。不如把马放了吧,下来和我一起慢慢走,这样更安全。”

刘伯承解释道:“马儿认路很准。它们能在夜里看清路,走得很稳,连个小坑都会先用鼻子嗅一下,确认安全才继续前进。你不用担心,不会出事的。”邓小平仍然感到不安,回应道:“无论如何,还是让人放不下心。”

邓小平对刘伯承的关怀可谓发自内心。他时常叮嘱部队官兵,刘司令员年事已高,健康状况欠佳,大家务必多加照顾。这种真挚的情谊,在邓小平的言行中体现得淋漓尽致。他不仅自己关心老战友,还时刻提醒身边的战士们要对刘伯承给予特殊关照,展现出深厚的战友情谊和体贴入微的领导风范。

在大别山驻扎时,某天,敌机在空中盘旋,撒下大量蒋介石的宣传单。警卫员随手捡了一张,递给了刘伯承和邓小平。

刘伯承因视力不佳,视线有些模糊,便向邓小平询问:“咱俩的合影还有吗?”邓小平笑着答道:“有,这些照片都是免费冲洗的,不用咱们掏钱!”

蒋介石在传单上发布了一道命令,声称谁能亲手抓住刘伯承和邓小平,就能获得500万赏金。刘伯承听后笑道:“没想到我俩这么值钱!抓了我们,他就能成百万富翁了!”邓小平回应道:“这就是蒋介石的悲哀,他悬赏这么多次,真能对付得了共产党人吗?”

1948年11月16日,中共中央军委正式组建总前委,成员包括刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕和谭震林,其中刘伯承、陈毅和邓小平担任常委。这一决策旨在加强军事指挥体系的统一性和协调性,确保战略部署的有效实施。总前委的成立标志着中国共产党在解放战争中的组织架构进一步优化,为后续战役的胜利奠定了重要基础。

在总前委常委会上,讨论工作分配时,邓小平主动提出:“两位司令员,我年纪比你们小,身体也相对好一点,具体事务就交给我多承担一些吧。”

在淮海战役期间,刘伯承、邓小平和陈毅三人轮流负责指挥工作。刘伯承坚持认为夜班应该公平对待,不应有特殊安排。然而,邓小平和陈毅对此持不同意见,他们认为除非遇到紧急情况,否则不应在夜间打扰刘伯承休息。

邓小平在夜间值班时,为了确保刘伯承能好好休息,总是特意将电话线拉到最长的距离。每当电话响起,他便会迅速披上外衣,走到院子里接听。

为了让刘伯承能够更好地休息,邓小平主动承担了更多的值班任务。每次刘伯承来接班时,邓小平都会劝他回去休息,并表示自己身体好,可以多做一些工作。他还向刘伯承保证,如果遇到重要的事情,一定会及时通知他。

刘伯承与邓小平并肩工作了13年,两人始终相互支持,彼此信赖,从未推卸责任或互相指责。在这段漫长的合作中,他们配合默契,关系和谐,共同创造了令人称道的传奇。

【依依话别,难舍难分】

1950年6月,朝鲜战争突然打响,战火迅速蔓延至中朝交界的鸭绿江大桥,直接危及中国的安全。面对这一紧急情况,中国政府果断行动,委派彭德怀率军前往朝鲜,指挥解放军进行抗美援朝的战斗。

随着朝鲜战事的持续报道,曾在军队服役多年的刘伯承开始担忧起国家的安全局势。作为一名有着三十余年军旅生涯的老兵,他对亲手培养的部队怀有深厚的感情。

然而,刘伯承清醒地认识到,人民解放军并非完美无缺,存在不少问题。比如,部队兵种不够多样,武器装备相对陈旧,游击作战的习惯仍然浓厚。这些缺陷如果不及时解决,将导致我军与先进军事强国的差距进一步拉大。

刘伯承主张,解放军的发展需要迈向一个全新的层次。作为军校培养出来的将领,他坚持一个观点:“要想建设强大的军队,必须先办好军校,管理军队首先要管理好军校。”他认为,在和平时期,投身教育事业具有重要的价值。

听到中央要办陆军大学的消息,刘伯承萌生了去学校工作的想法。他先去找邓小平商量,表示:“彭老总在前线指挥作战,对抗最强的敌人,我则想通过教学,帮助解放军成为全球最顶尖的部队。”

邓小平和刘伯承共事长达13年,深知他为军队操劳的苦心。听到刘伯承的想法后,邓小平笑着打趣道:"看来你和教书先生挺有缘分。"随即表示赞同。这段对话体现了两人之间的默契,以及邓小平对刘伯承想法的理解和支持。

刘伯承立即拿起笔,向中央递交了一封信,申请辞去他在中共中央西南局的职务,包括第二书记和委员会主席等职位,以便投身于陆军大学的筹备工作。

刘伯承在信中表达了深刻的见解,他认为构建一支现代化的军队,关键在于干部的培育,尤其是高级干部的培养。他提到:“我愿意放弃在西南的所有行政职务,转而投身于军事学院的建设。战争已经过去,我也年事已高,更希望能专注于教育事业。”

毛泽东对刘伯承谦逊低调的品格给予了高度评价,尤其欣赏他功成名就却不居功自傲的态度。在毛泽东看来,刘伯承是创办军事院校的最佳人选。因此,毛泽东亲自批复了刘伯承的申请,指示他将西南地区的领导工作交接给邓小平和贺龙,尽快赴京负责军校的组建事宜。

刘伯承接到了前往南京组建军事学院的任务,而邓小平则留在西南地区继续推进建设工作。这对合作了13年的默契伙伴,最终因各自的任务而分道扬镳。

10月27日,刘伯承告别了长期居住的重庆,启程前往北京,负责组建陆军大学的任务。在飞往北京的航班上,他透过舷窗凝视着下方的江汉平原,内心充满激动。不久后,他转赴南京,着手建立军事学院。

1952年,邓小平从重庆调往北京任职。当时刘伯承的儿子刘太行正在北京求学,便由邓小平和卓琳夫妇代为照看。在邓家生活的日子里,刘太行得到了细致周到的照顾。

刘伯承和邓小平分开后,无法像过去那样每天在一起,只有参加中央会议时才有机会碰面。然而,他们共同战斗的经历始终深深刻在记忆里。

【邓小平主持刘伯承追悼会】

1986年10月7日,刘伯承逝世,结束了他辉煌的一生。当天下午,杨尚昆、洪学智等人迅速赶到医院,卓琳也代表邓小平前来。

10月14日,北京的天空被厚厚的云层覆盖,空气中透着凉意,和平常没什么两样。但在京西万寿路22号的总后勤部礼堂里,却弥漫着沉重的气氛。哀乐缓缓响起,礼堂前厅被布置成灵堂,黑色的纱幔缠绕在柱子上,挽联高高挂起,显得格外肃穆。

刘伯承元帅安详地躺在花海之中,神情宁静。他的身上披着一面鲜艳的党旗,两旁站立着神情庄重的解放军战士。

邓小平第一个走进灵堂,向逝者恭敬地鞠了三个躬。他静静地站在那里,望着这位曾经并肩作战的老战友,思绪万千。当年一起打天下、指挥淮海战役、率军渡过长江、解放大西南的种种场景,一幕幕在他脑海中闪过。想着想着,他的眼睛不知不觉湿润了。

在刘伯承的追悼会上,邓小平的家人悉数到场。卓琳与刘伯承的遗孀汪荣华紧紧相拥,泪水难以抑制。邓小平的妻儿和孙辈也一同前来,向这位逝去的革命元勋致以最后的敬意。两位夫人长时间拥抱,悲痛之情溢于言表。邓小平全家都出席了这场庄重的告别仪式,表达对刘伯承的深切缅怀。卓琳与汪荣华相拥而泣,场面令人动容。邓小平的夫人、儿子和孙子都来到现场,与刘伯承的家人共同哀悼这位伟大的革命前辈。

邓朴方坐在轮椅上,静静地看着刘伯承的遗体。当年,正是刘伯承为他取了这个名字。谁会想到,几十年后,“朴方”这个名字会在中国的商界和公益领域响当当,几乎人人都知道。

在中国传统礼仪中,只有两家世代交好、关系深厚,才能享受到这种特别的待遇。而在整个中国,刘伯承是唯一一个享有这种殊荣的人。

10月16日,天气晴朗。在天安门、新华门和外交部,国旗降半旗,以此表达对刘伯承的深切悼念。

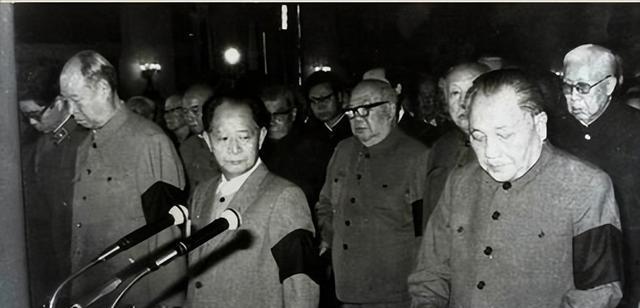

下午四点,刘伯承元帅的告别仪式在北京人民大会堂北大厅正式召开。整个会场布置得井井有条,气氛庄重肃穆。

在会场的中心位置,刘伯承的大幅肖像高高挂起,肖像下方安置着他的骨灰,骨灰盒上覆盖着一面中国共产党党旗。肖像两侧装饰着鲜花和常青的松柏,整个会场周围布满了悼念的花圈。

邓小平主持了刘伯承的追悼仪式。他首先用带有浓重四川方言的声音宣布:“现在开始刘伯承同志的追悼会,请大家向他的遗像默哀。”随着他的话语结束,在场的三千多名与会者同时低头,表达哀思。

接下来,胡耀邦发表了追悼词。他所说的每一句话都凝聚着整个党、军队以及全国人民对刘伯承的深深思念。

在追悼会的尾声,邓小平高声说道:"向刘伯承同志遗像鞠躬,一次,两次,三次。"现场三千多人神情肃穆,深深弯下腰,表达对逝者的哀思与敬意。这一庄重的仪式将整个追悼会的氛围推向了顶点。

邓小平的女儿毛毛提到,父亲性格中更多的是严肃,笑容不多,坚强是他显著的特质,情感外露的情况很少。在他悼念刘帅的文章中,那种深厚的情感和悲痛的心情非常罕见地展现出来。这足以说明邓小平与刘帅之间的战友情谊是多么深厚和坚定。