声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

前不久,一则消息在各大社交平台和新闻媒体悄然爆炸开来:全国多地医院宣布“退出”医保定点协议,数量超过百家。这事儿乍一听吓人,“医保”这两个字在老百姓心里分量不轻——它是看病报销的底气,是治病救命的钱袋子。而医院“集体退群”,这不等于把患者推向了“自费”的深渊?

你可能第一反应是:是不是医保不给钱了?是不是医院嫌报销太慢了?是不是又有啥内幕?这些问题,不止你有,连我这个干了二十多年临床的人,一开始也一头雾水。但越研究,我越发现这事儿背后藏着的,不只是医改的问题,也关乎我们每一个人的未来健康。

医保退出潮:到底是咋回事,不是“吓唬人”?咱们先讲个“冷门”知识。你知道吗?医保协议,其实是一种“合同”,不是“义务”。医院跟医保局签合同,愿意按照医保的支付规则来执行,比如药品进价、服务价格、医生开药限制,等等。但一旦觉得这“合同”不划算,医院是可以选择退出的。

而这次的“集体退出”,不是一两个小诊所闹情绪,而是全国多个省份的公立、民营医院,甚至三甲医院也参与其中。有的是主动退出,有的是“被暂停”或“协议终止”。背后的原因,五花八门,但最核心的一个问题就是:钱,越来越紧了。

根据2024年国家医保局的数据,医保基金支出增速连续几年超过收入。一边是老龄化加剧、慢病人群增多,一边是医药费用不断上涨。医保局为了“勒紧裤腰带”,开始严控开支——这本身没错,但问题是,这根“紧箍咒”,医院受不了。

尤其是一些民营医院,靠医保病人活着,医保一旦限价、延迟结算、审核重重,利润空间就被压缩得快没了——你让他们继续干,是不是有点“白干”的意思?

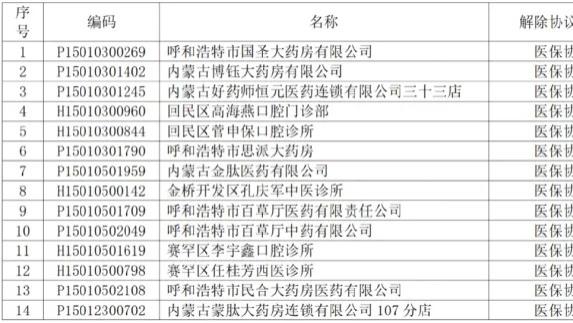

据《健康报》统计,2024年下半年,全国约有120多家医院退出医保定点或被暂停结算权限,涉及多个省份,波及数十万患者。这不是个别现象,而是一种制度性“瓶颈”的显现。

医保的钱到底去哪儿了?揭开“看病贵”的真相很多人说:“医保不是我们每个月交的钱吗?怎么会不够用?”这就得从医保的“逻辑”讲起。

医保基金,说白了,是一个“共济账户”:你现在交的钱,不是给你自己未来用的,而是统筹起来,给眼下生病的人用。就像古代的“义仓”,丰年储粮,灾年赈灾。

但问题是,现代医疗技术越来越先进,也越来越贵。一个心脏支架几年前要几万,现在集采后降到几千,但新出来的靶向药、免疫治疗药,动辄几万一针。以前一个人住院几天,现在动不动就躺一个月,全靠医保兜底。

再看看数据:2024年全国职工医保人均支出为5320元,而收入增长却不到3%。有些城市甚至出现了“赤字”苗头。这就像一个家庭,收入原地踏步,支出却像脱缰的野马——还能不着急?

所以医保局开始“紧缩”:药品集采、检查限价、耗材压缩、审核加严……医院自然“压力山大”。民营医院首当其冲,公立医院虽然有财政补贴,但也不是“铁打的”。

医保的钱没乱花,而是“花太快”,花得越来越“精打细算”。但这也导致医院的运营模式开始变化,有些医院干脆“退出”,另起炉灶,转向“高端自费医疗”,或者靠“网红体检”“抗衰老项目”挣钱。

医院退医保,患者怎么办?真得“自掏腰包”?这才是老百姓最关心的事儿:医院退出医保,以后去看病,是不是得自己掏全款?

这得分情况。那些退出医保的医院,只是“不能用医保报销”,不是不能去看。你愿意自费,照样能看,只是费用全得自己掏。

医保定点医院并没有减少,其他医院照样可以用医保。你可以换一家医院看病,只是可能不那么方便,尤其在一些城市,优质资源集中在退出医保的“头部医院”,患者的选择权就被削弱了。

还有一个“灰色地带”:部分医院虽然“退出医保”,但跟患者仍打擦边球,比如说“部分项目可报销”“合作药店代刷医保卡”等。这种做法存在合规风险,也容易引发医保基金的“跑冒滴漏”。

更严重的是,基层老年人、慢病患者、异地就医者,受影响最大。他们对医院资源依赖度高、支付能力低,一旦原来熟悉的医院“退出医保”,他们要么换医院、要么自费,心理负担和经济负担都相当大。

医保改革的“夹心层”:医院医生和你我他退一步说,不能一味责怪医院。医生们的处境,其实也挺尴尬。

你知道现在医生的“绩效工资”是咋算的吗?不少医院是“按服务量”和“医保回款”来核算的。医保一旦收紧,医院收入下降,医生奖金自然缩水。以前多开一盒药、多做一次检查,收入就多一点;现在一不小心就被“医保稽核”盯上,轻则扣款,重则问责。

于是很多医生只好“保守行医”:能不开就不开、能不做就不做,宁愿让患者多跑几趟,也不愿冒风险。这种“防守式医疗”,其实对患者也很不利。

医保制度的核心是“保障”,但改革的过程却让不少医生和患者都成了制度的“夹心层”。这是一个需要精准平衡的系统工程,不是简单的“谁对谁错”。

医疗的未来:是“全民兜底”,还是“分级自费”?我们可以大胆设想一下:如果未来医保只覆盖“基本医疗”,其他的都靠商业保险、自费项目,那我们的健康保障还能撑得住吗?

看看美国,医疗技术全球领先,但医保覆盖率低,自费比例高,很多家庭因病致贫。反观北欧国家,全民医保、重基层、轻检查,健康指标反而更好。

中国的路径必须是“有中国特色的医改”:既要保基本,又要控浪费,还要调结构。这需要制度创新,也需要全民参与。

我们要理解一点:医保不是“万能药”,而是“基础保障”。不能把所有医疗需求都往医保上靠,而是要建立多层次健康保障体系,包括商业保险、家庭医生、慢病管理、远程诊疗等。

那老百姓要怎么办?不是“坐等”,而是“主动防守”说到底,咱们普通人不是医改的决策者,但我们是最直接的受益者和承受者。我们能做的,不只是抱怨“医保不好用了”,而是学会“主动健康管理”。

比如:

有慢病的,尽可能挂靠社区医院,合理用药;

平时多做体检,早发现早干预;

合理购买商业医保或补充险,减轻重大疾病风险;

遇到医院退出医保,及时向医保局咨询替代医院;

多了解医保政策变化,别做“政策盲”。

健康不是医院的事,是你我他每天的选择和积累。

写在最后:风波之后,是一次制度的自我“升级”机会这次医院“退医保”风波,说到底,是医改进入“深水区”的一次震荡。它暴露了制度的压力,也提醒我们:全民医保不是“理所当然”的,它需要精算、需要调整,也需要我们每个人的理解与支持。

也许未来,我们会经历更多类似的“政策转弯”,但只要方向对,目标清晰,过程再曲折,也值得。

参考文献

[1]国家医保局. 2024年全国医保基金收支统计数据公报[EB/OL]. https://www.nhsa.gov.cn

[2]李玲,王志勇. 论中国医疗保障制度的深化改革路径[J]. 中国卫生政策研究,2024,17(5):10-18.

[3]健康报. 医保支付方式改革背景下的医院运营压力研究[J]. 健康报,2024(10):15-19.

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。