2024年,台海局势骤然紧张,世界的目光再次聚焦在这个波涛汹涌的区域。

美国和中国的关系已趋于剑拔弩张,美军与盟国频繁在周边海域进行联合演习,海上与空中的军事态势愈加复杂。

与此同时,菲律宾与美国的防务合作不断深化,桑莱角基地的扩建、F-16战机的部署、以及新型雷达系统的启用。

印太地区的另一大玩家——印度,则在安达曼群岛部署了先进的无人机和巡航导弹,进一步巩固了与美国的战略伙伴关系。

随着各国在台海问题上动作频频,谁将站在这一场全球冲突的前沿?如果美中双方真的开战,其他国家又将如何选择站队?

日本:樱花飘落,出云号新生

2023年春,横须贺港的海风轻拂,港口内停泊的日本海上自卫队出云号舰艇在阳光下熠熠生辉。

这艘庞大的战舰刚刚完成了一次意义深远的升级改造,成功搭载了F-35B垂直起降战斗机。

出云号的这次升级,是日本海军自1945年二战结束以来,首次具备了接近航母的作战能力。

早在安倍晋三担任首相期间,他就推动了对《和平宪法》的重新解释,试图突破战后对日本军事力量的严格限制。

2014年,日本内阁通过决议,允许自卫队在特定条件下参与“集体自卫”,为出云号这样的舰艇升级铺平了道路。

需特别指出的是,出云号在日本官方文件中仍被称为“直升机护卫舰”,而非“航母”。

这一称呼是为了规避《和平宪法》第九条对进攻性武器的限制。

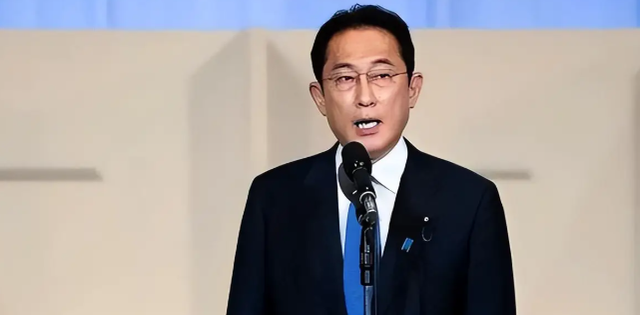

时间推移到2024年,首相岸田文雄站在东京的防卫省大楼内,宣布将日本的国防预算提升至GDP的2%,总额达到约8.7万亿日元,创下历史新高。

预算案通过时,防卫省的会议室里摆放着详细的采购清单,墙上的屏幕展示着日本列岛的防御态势图,宫古海峡和与那国岛被特别标注为战略重点。

岸田文雄在预算说明会上强调了“地区安全环境的变化”,言辞间流露出对周边局势的关注。

与此同时,日本的军事部署也在稳步推进。

在距离台湾仅110公里的与那国岛上,12式反舰导弹的发射装置被悄然运抵。

12式反舰导弹以其超过200公里的射程,能够覆盖宫古海峡的广阔水域,成为日本“西南诸岛防卫”战略的重要支柱。

宫古海峡作为连接东海与太平洋的咽喉要道,历来是兵家必争之地。

2024年,日本防卫研究所发布了一份兵棋推演报告,模拟了海上自卫队在危机中的反应能力。

报告显示,海上自卫队90%的舰艇,包括“金刚”级宙斯盾驱逐舰和“爱宕”级护卫舰,能够在48小时内集结至宫古海峡,执行封锁任务。

推演场景中,舰艇编队在海峡入口列阵,雷达系统全天候运转,舰载直升机在空中盘旋,搜集周边海域的情报。

演练中还模拟了与美军舰队的协同作战,海上自卫队的“村雨”级驱逐舰与美军“伯克”级驱逐舰并肩航行,舰桥上的通讯设备不断传输数据,确保双方行动步调一致。

韩国:汉江游轮与核潜艇的交汇

在2023年的首尔,龙山基地的操场上,韩国总统尹锡悦检阅了部署于此的美军萨德反导系统。

基地内,萨德系统的雷达装置高高耸立,发射车排列整齐,技术人员在设备旁忙碌地校准参数,确保系统随时处于待命状态。

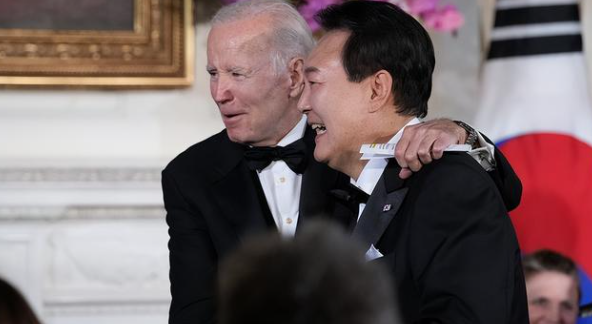

同年4月,尹锡悦访问华盛顿,与美国总统乔·拜登共同签署了《华盛顿宣言》。这份文件明确了美韩同盟的新篇章,其中一项关键内容是将济州岛纳入美军核潜艇的常驻港口。

济州岛的港口设施为此进行了专项改造,码头加深加固,配备了核潜艇所需的专用维护设备。

美军“俄亥俄”级核潜艇在宣言签署后的数月内首次停靠济州,潜艇的巨大黑影在港口水面上若隐若现,吸引了当地媒体的镜头。

仁川港的麦克阿瑟铜像依然屹立在海边,面向黄海的方向,铜像底座上铭刻着朝鲜战争期间仁川登陆的历史。

2023年,韩国政府还宣布增加对济州岛军事设施的投入,包括新建一座供美韩联合使用的后勤仓库,堆满了燃料桶和维修零件。

韩国国防研究院在2023年完成了一份内部报告,详细记录了其新型玄武-5弹道导弹的研发进展。

据报告,这款导弹的射程可达数百公里,具备高精度打击能力,旨在提升韩国对区域威胁的应对能力。

公开信息表明,玄武系列导弹的设计初衷主要针对朝鲜的军事目标,如平壤附近的指挥中心和导弹基地,射程通常在300至800公里之间。

进入2024年,韩国的军事动作更加频繁。3月,美韩日三国在黄海举行联合军演,代号“自由之盾”。

演习中,韩国海军的“世宗大王”号宙斯盾驱逐舰与美军“尼米兹”号航母编队协同行动,日本海上自卫队的“加贺”号也参与其中。

演习内容包括反潜作战和导弹拦截,韩国舰艇上的雷达系统全天运转,捕捉模拟目标的信号。

演习结束后,尹锡悦亲自登上“世宗大王”号,视察了舰桥上的指挥系统,查看了屏幕上显示的战术地图。

6月,韩国又在东海进行了一次玄武-5导弹的实弹射击,导弹从移动发射车上腾空而起,精准命中海上靶标。

韩国还在2024年启动了新型无人机研发项目,计划在未来五年内部署一款能够执行侦察和打击任务的高空无人平台。

与此同时,韩国与美国在情报共享上达成新协议,美军向韩国提供了更多卫星图像支持,覆盖黄海和东海的关键区域。

2024年底,韩国宣布将在济州岛增设一座雷达站,用于监控黄海的舰船动态。

新雷达站的选址经过数月勘测,最终定在一座临海的山坡上,施工队在山顶搭建了钢架结构,安装了高分辨率的雷达天线。

站内的工作人员每天轮班,记录下每一艘经过黄海的船只信息。

澳大利亚:红土地上的战机轰鸣

2024年的达尔文港美军基地,F-22“猛禽”战机的轰鸣声打破了清晨的宁静。这是美澳军事合作的一部分,F-22的部署增强了澳大利亚北部空域的控制力。

同年,澳大利亚海军司令马克·哈蒙德站在“霍巴特”号宙斯盾驱逐舰的舰桥上,指挥舰艇在南海执行巡航任务。

巡航期间,“霍巴特”号与美军舰艇组成编队,沿着南沙群岛附近的水道航行,期间还与菲律宾海军进行了通信演练。

与此同时,澳大利亚的柯林斯级潜艇在南海的珊瑚礁群间展开行动,潜艇潜入水下,模拟对琼州海峡的封锁任务。

2024年7月,美澳“护身军刀”联合军演在昆士兰州拉开帷幕。这是两国规模最大的年度军演,参演兵力超过3万人。

演习场景包括两栖登陆和空地协同,澳大利亚的M1A1坦克在沙滩上推进,履带碾过地面,扬起尘土,而美军的MV-22“鱼鹰”倾转旋翼机则在空中盘旋,运送特种部队。

澳大利亚国立大学的卫星图像分析显示,澳海军正在科科斯群岛扩建深水码头。

扩建工程还包括一座新的燃料库,储罐的安装工作在2024年年中完成,管道从储罐延伸到码头,方便舰艇补给。

科科斯群岛的战略位置使其成为连接印度洋与太平洋的枢纽,扩建后的码头可支持美澳联合舰队的长期驻扎。

澳大利亚的军事扩张与“奥库斯”三边安全伙伴关系密不可分。

2023年,“奥库斯”框架下,澳大利亚与美英达成核潜艇技术转让协议,计划在2030年前建造8艘核动力潜艇。

2024年,澳大利亚的阿德莱德造船厂为此启动了扩建,厂房内新增了多条生产线,焊接火花四溅,工人组装着潜艇的耐压壳体。

澳大利亚的国防预算在2024年增至约500亿澳元,部分资金用于采购美制的“战斧”巡航导弹,首批导弹已运抵悉尼的军火库。

菲律宾:马尼拉湾的落日与雷达

在2024年的克拉克空军基地,菲律宾总统费迪南德·马科斯走下一架专机,步行至停机坪上的一架F-16战机旁。

这架F-16是菲律宾空军现代化的一部分,来自美国提供的军售项目。

基地内的跑道上,另一架F-16刚刚完成试飞,机身涂装上的菲律宾国旗在阳光下格外醒目。

同年,菲律宾与美国签署了《加强防务合作协议》的补充条款,新增了四处军事基地的开放权限,其中位于吕宋岛北端的卡米洛·奥西亚斯港尤为关键。

这个港口距离台湾最南端的鹅銮鼻仅400公里子。

2024年,日本向菲律宾援助了一批海岸监视雷达系统,这些雷达被部署在巴拉望岛的多个地点。

为了支持雷达运行,巴拉望岛上还新建了一座小型发电站,柴油发电机昼夜轰鸣,确保电力供应稳定。

菲律宾海军还增派了两艘巡逻艇常驻巴拉望,艇上的水兵每天出海,核查雷达侦测到的可疑目标。

与此同时,菲律宾的桑莱角海军基地正在进行大规模扩建。

2024年初,施工队在基地内启动了码头加固工程,挖掘机将海床的淤泥清走,工人们用钢筋混凝土浇筑新的泊位。

菲律宾大学的一份地缘政治报告提到,扩建后的桑莱角基地理论上可容纳两艘尼米兹级航母。

2024年6月,美军一艘“伯克”级驱逐舰首次停靠桑莱角,舰员在码头上与菲律宾海军举行了联合训练,内容包括舰艇损管和反潜操作。

菲律宾的军事升级离不开美日支持,但其经济与中国的密切联系也塑造了其外交姿态。

2024年,中国仍是菲律宾的主要贸易伙伴,椰子油和电子产品源源不断地从马尼拉运往上海。

菲律宾政府在推动军事合作的同时,多次公开表示希望维持与中国的经济关系。

印度与盟友:从恒河到北约的呼应

2024年,印度海军东部舰队司令阿吉特·库马尔登上安达曼群岛的一处军事设施,视察新部署的MQ-9B“海卫士”无人机。

这批无人机由美国提供,印度在2023年与美方敲定了采购合同,首批MQ-9B于2024年初运抵安达曼。

MQ-9B的巡航高度可达12公里,续航时间超过30小时,能够覆盖印度洋的广阔区域,其数据直接传输到维沙卡帕特南的海军指挥中心。

同年,美印《后勤交换协议》正式生效,根据协议,美军在迪戈加西亚基地的B-2隐形轰炸机可使用印度的机场进行补给,印度则获得美军后勤网络的支持。

印度国防分析研究所的兵棋推演报告在2024年发布,模拟了印度山地部队的快速反应能力。

报告显示,其精锐部队可在72小时内突破乃堆拉山口,占领战略高地。

推演中,印度第17山地师的装甲车和榴弹炮率先推进,后勤车队紧随其后,运送弹药和野战口粮。

部队在推演中使用了新装备的无人机,执行侦察任务,无人机的镜头捕捉到山谷中的地形细节,数据实时传回指挥部。

印度还在2024年向边境增派了两个步兵团,士兵们在海拔4000米的营地中训练,背着沉重的装备翻越陡坡。

与此同时,英国在2024年向日本派遣了一支“台风”战斗机中队,隶属于伊丽莎白女王号航母的空中力量。

这支中队在日本横须贺基地短暂停留,飞行员与日本航空自卫队交换了战术经验,双方在模拟空战中测试了雷达锁定技术。

加拿大方面,美军一艘濒海战斗舰于2024年停靠温哥华港,舰上的水兵走下舷梯,与加拿大海军举行了联合演练,演练内容包括海上救援和通信协调。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在2024年的一次布鲁塞尔会议上发表讲话,将台湾海峡定义为“全球公域”,并强调北约对印太地区的关注。

2024年,美国海军陆战队司令大卫·伯杰在关岛推进“远征前进基地”作战,针对“对抗环境下的近海作战”概念。

五角大楼的《中国军力报告》显示,美军在亚太预置了3000枚精准制导弹药,与朝鲜战争期间的投弹量相当。

兰德公司推演指出,美国需联合至少15个盟友才能维持台海军事平衡。

日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、印度及北约盟友的动作,共同构成了以美国为核心的战略网络。

参考资料:[1]董柞壮.盟友在美国亚太联盟转型中的作用与限度[J].战略决策研究,2024,15(5):42-50120,121