【前言】

随着长征二号丙火箭的成功发射,中国的DRO-A/B双星组合体被送入太空,承载着探索地月空间的重大任务,但谁也没想到,这次看似顺利的发射,却在短短几分钟后变成了一场惊心动魄的太空危机。

卫星发生了严重的轨道异常,它被抛入了一个低于预期的“绝望轨道”,距离地球仅13.4万公里,且卫星正在以每秒超过200度的速度翻滚,随时可能解体,这是一次几乎没有回头路的灾难。

在这场极限救援中,一群年轻的学生挺身而出,他们手写了2万行代码,在短短几天内解决了卫星导航和时间同步的难题,成功让卫星重新恢复了生命,面对中国卫星的“逆天修复”能力,美国甚至感到深深的忌惮。

中国卫星在“死亡轨道”险些解体,竟然能在几天内被救回,那么,这背后究竟隐藏着怎样的技术呢?

【灾难的开始】

2024年3月13日,西昌卫星发射中心的广场上弥漫着紧张而期待的气氛,那一天,长征二号丙运载火箭成功将DRO-A/B双星组合体送入了太空,开启了中国航天史上的一次重要尝试。

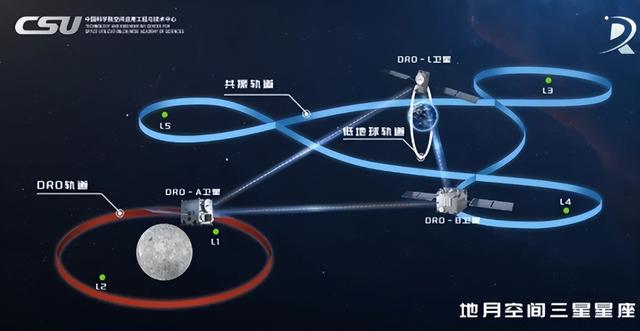

DRO(远距离逆行轨道)被航天专家称为“地月空间中的天然良港”,其稳定性极高,理应能支持卫星长时间驻留,这一次,中国计划将卫星置于这一轨道上,进行地月空间的深度探索。

但就在这次发射过程中,意外突然发生了,在火箭顺利发射并完成初期飞行后,卫星与火箭的分离应该是一次平稳的过程,然而,监控屏幕上显示的轨道数据却让所有人震惊。

原本应该稳定升高的轨道参数,竟然像过山车一样剧烈波动,几乎一度跌落,飞控大厅的气氛瞬间变得压抑与紧张。

科技人员们还没有完全意识到问题的严重性,但很快,他们就发现了卫星的重大异常,它被“甩”入了一个远低于预期的轨道,只有13.4万公里,这一高度严重不足,且卫星正在以每秒超过200度的速度剧烈翻滚,几乎随时可能解体。

对于每一位在场的航天工作人员来说,这是一个巨大的打击,长期以来,他们都在为这一项目付出心血,而此时,面对眼前的卫星状况,他们只能眼睁睁看着它悬于死亡的边缘。

通过多方检测,终于捕捉到微弱的卫星信号,确认它依然“存活”,但此时它处在一个不稳定的“绝望轨道”上,随时面临解体的危险。

卫星的“负伤”不仅意味着任务的失败,更可能付出无法估量的代价,面对卫星即将解体的危机,难以想象的压力压在每个人的心头。

飞控大厅的工作人员纷纷进入紧急状态,每一个操作,每一个决策,都直接关乎卫星的生死。

【中国航天的强大决心】

面对卫星的“负伤”,中国航天人开始了史无前例的太空“极限救援”,卫星一旦失控,整个任务将宣告失败,而这不仅仅是一个技术问题,更是国家航天事业的重大考验。

77岁的顾逸东院士,作为应急飞控小组的领导人,毫不犹豫地站了出来,这个年逾古稀的老专家,拥有数十年的航天经验,他的决策能力与冷静思考无疑是团队的定海神针。

顾院士与一群年轻的科研人员组成了应急小组,他们在西昌和北京两地紧急连线,协同合作,迅速展开了一系列复杂的救援操作。

飞控大厅的气氛比以往任何时候都更为紧张,这场救援,除了有经验丰富的老将顾逸东领衔外,更多的“年轻力量”也在其中崭露头角。

年轻的中国科学院大学博士研究生孙洋,凭借他扎实的理论基础,迅速计算出了DRO备份轨道的入轨参数,这项关键的计算为整个救援计划提供了坚实的基础。

李霜琳和蒲京辉两位95后的研究生也在极短的时间内,开发了卫星自主导航与时间同步程序,他们手写了整整2万行代码,确保每个操作都精准无误。

在这些年轻科研人员的努力下,卫星的导航系统与时间同步问题成功得到解决,这对卫星恢复轨道至关重要。

面对如此复杂的技术问题和巨大的心理压力,年轻的科研团队没有丝毫退缩的想法,每个人都咬紧牙关,在自己岗位上竭尽全力,无论是计算轨道,还是编写代码,他们都将工作与责任视为一种使命。

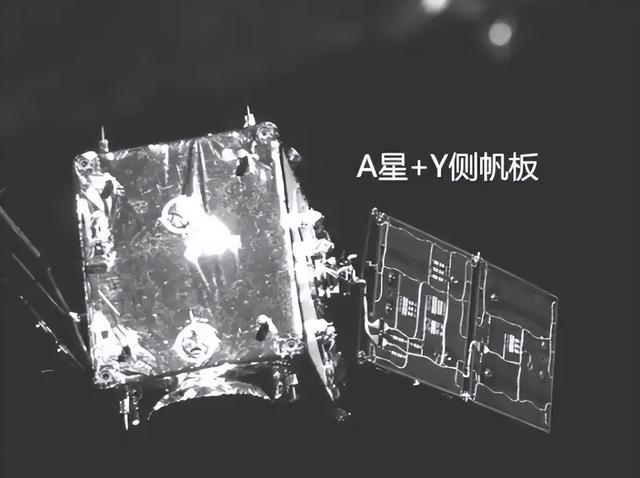

但这只是艰难救援的第一步,卫星的太阳翼出现了严重异常,DRO-A卫星的太阳翼无法锁定,而DRO-B卫星的太阳翼则完全脱臼,若无法解决这一问题,卫星将失去能量来源,最终坠毁。

【太空救援中的每一步】

当卫星的太阳翼出现严重异常时,飞控团队立即采取了应急措施,卫星的太阳翼是其主要能源来源,一旦无法有效收集阳光,卫星的电力将迅速耗尽,最终可能导致卫星彻底失效,这个问题成了当时的重中之重,任何延误都可能使卫星失去恢复的机会。

面对这一挑战,飞控团队紧急召开了会议,研究出了一系列应对方案,为了恢复太阳翼的功能,科研人员通过调整卫星姿态控制系统,确保卫星朝向太阳的正确角度。

这是一个极其复杂的过程,需要反复调整卫星的姿态,并精准控制角度变化,以确保太阳翼能够“追光充电”。

这一操作要求团队必须在短时间内完成大量的计算,并实时调整策略,以应对空间环境的各种不确定因素。

幸运的是,通过团队的精确操作,太阳翼终于恢复了正常功能,并开始成功收集能量,虽然这一过程充满了挑战,但通过精密的操作和团队协作,卫星的电力得到了恢复,避免了能源耗尽的风险,这一成就为接下来的任务铺平了道路,也让整个团队松了一口气。

但能源问题解决后,卫星依旧处于远低于预期的“绝望轨道”,燃料剩余量十分有限,要想将卫星从这个不稳定的轨道拉回,飞控团队必须实施一系列复杂的轨道机动,这对团队的计算能力和决策能力提出了极高的要求。

航天人员意识到,卫星必须在极短的时间内完成轨道修正,否则它将永远无法进入预定的DRO轨道。

为了实现这一目标,飞控团队必须在接下来的几天里进行数万次的轨道计算,每一次调整,都需要考虑太阳、地球和月球引力的影响,以及卫星的燃料消耗。

在这种情况下,飞控团队昼夜不息,手写公式、敲击代码,努力寻找解决方案,在经过40小时的连续奋战后,团队终于设计出了一套可行的轨道机动方案,他们决定利用卫星的燃料进行精确的轨道抬升,确保卫星能够逐步接近预定轨道。

【新纪元的开启】

随着轨道修正方案的完成,科研团队终于在惊心动魄的几天后,成功将卫星的轨道抬升到24万公里。

这个距离虽远远低于最终的38万公里目标,但却是卫星能否重生的关键一步,这一突破让团队终于松了一口气,为了将卫星成功带回预定轨道,飞控团队不得不依靠月球引力的“弹弓效应”来进行精确的轨道调整。

这就像在打高难度的“太空桌球”,每一次轨道机动都需要计算极其精准的“击球点”,利用月球的引力将卫星推向正确的方向。

每一次操作都必须考虑太阳、地球、月球的引力变化,同时调整卫星的燃料消耗,确保其能够在有限的资源下完成任务。

为了达成这一目标,团队在接下来的几天里经历了五次关键轨道机动,每一次都充满着不确定性,因为轨道调整的过程中,一点微小的偏差都可能导致卫星偏离轨道,无法回到预定的位置。

每一次操作,飞控人员都要进行数万次的计算和模拟,确保卫星能够精确按照预定轨迹前进,稍有偏差便会前功尽弃。

终于,在一次长达1200秒的轨道调整后,卫星成功完成了第一阶段的轨道修正,这个时间是前所未有的,因为它不仅需要精确的操作,还需要极高的技术要求来保持卫星的稳定。

如果推力方向发生任何偏差,卫星就有可能再次失控,坠入深空,因此,所有的工作人员都等待着成功的信号。

通过团队不懈的努力,卫星的轨道逐渐接近38万公里的预定轨道,最终,DRO-A/B双星组合体成功地完成了轨道修正,顺利进入了地月空间,这一成就标志着中国在太空探索领域的一次巨大突破,全球首个基于DRO轨道的地月空间三星星座也随之成功部署。

通过K频段微波星间测量通信链路,星座成功验证了太空通信的可行性,推动了地月空间技术的跨越式发展。

【结语】

在这场中国航天的“负伤救援”中,科研人员展现了超凡的应急能力和强大的技术实力。

年轻一代科研人员的崛起,也使更多人看到了未来中国航天的光明前景,这次“负伤”卫星的成功救援,极大地证明了中国航天的无畏精神与实力。

信息来源:凤凰网————2万行代码撬动太空霸权:中国卫星自主修复 五角大楼紧急评估威慑

新浪网————123天850万公里 我国团队揭秘卫星极限生死救援

中国新闻网————地月空间123天850万公里 中国团队揭秘卫星极限生死救援

新浪网————超120天地月大救援画面首次公布,研究生紧急写两万行代码