老人摔倒扶不扶,本是一道再简单不过的选择题,却因种种原因演变成一个社会难题。彭宇事件让“好心没好报”的故事频频上演,但善意真的过时了吗?或许我们可以从多个视角找到答案。

---

扶不扶,不仅是道德问题

一场看似普通的扶人行为,为什么会掀起轩然大波?彭宇事件的背后,是公众对人心与法律的信任危机。我们扶老人,到底是在扶一个人,还是在赌一把运气?

事件的经过并不复杂,彭宇扶起了一位摔倒的老人,并垫付了医药费。然而,老人却指控他是肇事者,导致彭宇被卷入漫长的官司。最终,法院的一句“如果不是你撞的,为什么要扶?”成为舆论的焦点。这句话看似合理,却让无数人对助人为乐失去了信心。扶还是不扶,从此成了一个悬而未决的难题。

这种矛盾的背后,是道德和现实的碰撞。尊老爱幼的传统美德本应是社会的基石,但在复杂的现实中,它却被一些不良行为扭曲了。 我们不禁要问:明明是发自内心的善意,为什么总要背负如此沉重的风险?

---

扶人被讹,谁该为善行买单?

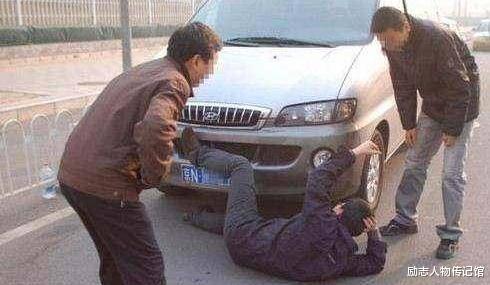

扶人被讹的现象并非个例。一些心怀恶意的人利用他人的善意,把自己伪装成受害者,试图索取赔偿。这不仅让施助者感到寒心,也让整个社会陷入了信任危机。

比如,一位刚毕业的大学生因为扶起摔倒的老人,被要求赔偿7万元。尽管他最终通过协商解决了问题,但这段经历无疑给他的人生蒙上了一层阴影。这样的案例屡见不鲜,却让我们不得不反思:当善良需要付出代价时,谁还愿意站出来?

更令人担忧的是,这种现象还引发了一种“冷漠文化”。很多人看到老人摔倒,第一反应不是去扶,而是拿出手机拍照录像。难道我们的善良真的需要用证据来保护吗? 虽然这些行为是为了避免被讹诈,但也让社会多了一份疏离感。

---

法律与技术,双管齐下破解难题

面对扶人困境,法律和技术的介入显得尤为重要。近年来,一些专家提出,被扶老人需要提供证据证明自己是被撞倒的,否则可能构成敲诈勒索。这一建议虽然存在一定争议,但无疑为善意提供了更多保障。

与此同时,技术手段也在逐步完善。如今,公共场所的监控摄像头越来越普及,许多人还会用手机录像记录下自己的善行。这些工具虽然不能完全解决信任问题,但至少可以为施助者提供一份安全感。

然而,我们也不能过分依赖技术。毕竟,并不是每个地方都有监控,也不是每次都能及时拍下视频。因此,除了依靠外部力量,我们更需要从内心出发,建立起对彼此的信任。

---

重塑信任,从你我开始

扶老人这件事之所以变得复杂,不仅是因为个别人的恶意,更是因为社会整体的信任感正在下降。要想改变这种现状,每个人都可以行动起来。

首先,家庭和社区可以成为信任重建的第一步。比如,家长可以通过言传身教,让孩子明白助人为乐的重要性;社区可以组织活动,鼓励邻里之间的互助,增进彼此了解。只有从身边的小事做起,才能让善意慢慢回归社会。

其次,媒体的作用也不容忽视。与其过度渲染负面新闻,不如多挖掘和传播那些温暖人心的故事。一个关于善意的小故事,可能比一百条负面新闻更能打动人心。

最后,我们每个人都要勇敢地迈出第一步。即使害怕被误解,也可以选择拨打急救电话或报警,间接帮助老人脱困。哪怕只是一个小小的举动,也能为社会增添一份温情。

---

善意从未过时,只是需要保护

扶老人这件事,看似只是一个简单的动作,却折射出了社会的复杂性。我们无法改变所有人,但可以选择做那个相信善意的人。

正如那句台词所说:“人倒了咱都不扶,那人心不就倒了吗?”人心一旦凉了,真的很难暖回来。所以,与其纠结扶与不扶,不如先问问自己:我们还能为这个社会做些什么?

---

你愿意扶摔倒的老人吗?为什么?如果遇到类似的情况,你会怎么做?欢迎在评论区分享你的观点,一起探讨如何让善意回归社会!