60年参观展览时,发现李敏心事重重,毛主席:娇娃,想什么事呢

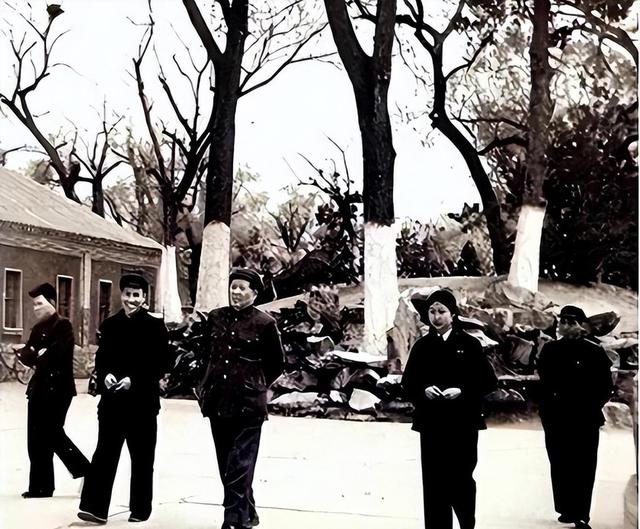

1960年春天的一个午后,中南海瀛台正在举办一场技术革新展览会。毛主席看到女儿李敏独自在家,便邀她一同前往参观。展览会上,展示着许多工人们的革新成果,每一件展品都凝聚着科技进步的力量。然而,在参观过程中,李敏却显得心事重重,总是默默地跟在队伍最后面,与往日活泼开朗的样子大不相同。察觉到女儿的异常,毛主席轻轻将她拉到身边,柔声问道:"娇娃,想什么事呢?"这句充满慈爱的问询,背后究竟有着怎样的故事?李敏为何会在这次展览会上表现得如此反常?这一切,又与她怎样的成长经历有关?

一、童年时光的艰辛岁月(1936-1946)

1936年深秋,陕北保安的窑洞里传来了一声婴儿的啼哭。这个新生命就是李敏,当时取名为娇娇。在她出生的第二天,邓颖超等老同志前来探望。毛主席站在窑洞门口,笑着说:"生了个大鸡蛋。"

当时的保安,天寒地冻,物资匮乏。李敏的童年生活十分简朴,一条棉被,几件旧衣裳就是全部家当。奶妈王大娘总是把她裹在怀里取暖,自己却穿着粗布衣服在寒风中忙碌。

李敏刚满周岁,母亲贺子珍就离开了延安。这一别,竟让年幼的李敏失去了母亲的陪伴。在接下来的日子里,延安的老乡们轮流帮忙照看这个可爱的小姑娘。

1940年,当时的延安正在开展大生产运动。一天,李敏随着照看她的阿姨去菜园里拔草。三岁的她学着大人的样子,也要帮忙干活。看着她认真的小模样,菜园里的老乡们都忍不住笑了。

然而,1941年的变故让李敏的童年生活发生了巨大转折。那一年夏天,她被送往苏联与母亲团聚。谁知道这一去,却遇上了德苏战争。在战火纷飞中,年幼的李敏跟随国际儿童院辗转到了伊万诺夫市。

在伊万诺夫市的日子里,李敏和其他苏联儿童一起生活。她学会了说俄语,也渐渐适应了那里的生活。每当空袭警报响起,她就和其他孩子一起躲进防空洞。漫长的战争岁月里,她经历了物资短缺、寒冷和饥饿。

1944年的一个冬日,李敏在儿童院的餐厅里排队领取面包。当时的配给非常有限,每个孩子只能分到一小片。看到身边的小伙伴们饿得眼巴巴的样子,她常常会把自己的那份分给其他孩子。

到了1946年,战争结束后的苏联百废待兴。这一年,中共代表王稼祥来到苏联。他在莫斯科找到了李敏和她的母亲。当时的李敏已经是个十岁的小姑娘,她会用流利的俄语交谈,但却几乎不会说中文了。

在这段艰难的岁月里,李敏虽然失去了父母的陪伴,但她始终保持着坚强的性格。她学会了照顾自己,也学会了与人分享。战争年代的艰苦生活,让这个幼小的心灵过早地承担起了生活的重担。

二、重返祖国的思念与团圆(1947-1949)

1947年初春,李敏跟随母亲贺子珍从苏联抵达哈尔滨。刚到哈尔滨时,这座陌生的城市让她感到些许不适应。这里的一切都与苏联不同,街道上的招牌都是中文,人们说着她已经有些生疏的中国话。

在哈尔滨,李敏住在一座红砖小楼里。每天清晨,她都要去附近的学校上课。由于长期在苏联生活,她的中文水平仅限于简单的对话。为了尽快掌握中文,她每天都要花很多时间练习写字、认字。

一天,李敏在老师的帮助下,用歪歪扭扭的中文字给父亲写了一封信。信中,她告诉父亲在哈尔滨的生活,说自己正在努力学习中文,希望能早日和父亲见面。这封信经过多方转交,终于送到了延安。

1948年秋天,东北战事紧张。一天深夜,李敏和母亲突然接到通知,连夜转移。她们跟随工作人员辗转多地,最后来到了兴城。在兴城的日子里,李敏继续跟着当地的老师学习中文。每当听到收音机里播报解放军的胜利消息时,她就知道离见到父亲的日子越来越近了。

1949年3月,毛主席从西柏坡动身前往北平。得知这个消息后,组织上安排李敏母女也启程前往北平。在路上,李敏不停地询问还要多久才能到,每经过一个车站,她都要数一数还有多少站才能到北平。

终于,在一个阳光明媚的日子,李敏来到了北平。当她见到阔别多年的父亲时,一时间不知该如何称呼。毛主席蹲下身来,轻轻地抱住了这个已经长大的女儿。

在北平的新生活开始后,组织上建议给李敏换一个更适合的名字。毛主席想了想,说:"就叫李敏吧。"从此,"娇娃"有了一个新名字。这个名字寓意着要像李时珍那样勤奋好学,做一个对国家和人民有用的人。

为了帮助李敏更好地适应新环境,组织上特意安排了一位老师专门辅导她的功课。除了课本上的知识,这位老师还教她诗词、书法,让她系统地学习中国传统文化。

在父亲的关心下,李敏很快就适应了北平的生活。每当有空,父亲都会带她在中南海的庭院里散步,给她讲述革命年代的故事,也会耐心地回答她提出的各种问题。

1949年10月1日,李敏和父亲一起参加了开国大典。当天晚上,她第一次看到了天安门城楼上绚丽的烟花。站在人民英雄纪念碑下,望着夜空中绽放的焰火,这个曾经在战火中辗转的女孩,终于找到了真正的家。

三、父亲身边的成长岁月(1950-1959)

1950年秋天,李敏正式进入八一学校就读。开学第一天,她穿着一件普通的蓝布衣服,背着布书包,和其他同学一样排队进入教室。在班主任安排座位时,她主动选择坐在教室的后排。

在八一学校的日子里,李敏养成了良好的学习习惯。每天清晨,她都会准时到校,参加早操。课间休息时,她常常和同学们一起打乒乓球。面对功课,她总是认真完成,从不因为身份特殊而要求特殊对待。

1953年春天,李敏开始跟随苏联专家学习俄语。她的俄语基础扎实,很快就能担任一些简单的翻译工作。在一次中苏友好交流会上,她流利地为来访的苏联专家翻译,获得了与会者的称赞。这段特殊的学习经历,让她在日后的工作中发挥了重要作用。

1955年,李敏加入了一个青年学习小组。小组成员定期聚会,学习政治理论,讨论时事新闻。在一次学习讨论会上,她认识了同样热爱学习的孔令华。两人因共同的理想和志趣而相识相知。

在父亲的书房里,李敏经常协助整理诗词手稿。有一次,她发现了父亲早年写的一些诗作底稿。这些泛黄的纸张上,记录着革命岁月里的艰辛与追求。整理这些手稿的过程,也是她了解父亲革命历程的过程。

1957年的一个下午,李敏和孔令华在中南海的芙蓉园散步。两人聊起各自的工作和理想,不知不觉走到了毛主席的书房外。恰巧毛主席在书房里看到了他们,笑着招呼两人进去喝茶。从那以后,孔令华经常来中南海拜访。

1959年夏天,李敏向父亲说明了与孔令华的婚事。毛主席认真地询问了孔令华的家庭背景、工作情况,特别关心两人是否真心相爱。在得到满意的答复后,他欣然同意了这门婚事。

8月29日,一个简朴的婚礼在中南海颐年堂举行。毛主席特意拿出400元办了几桌酒席,宴请亲朋。婚礼上,他频频举杯,与来宾共贺。当晚,他还在春藕斋安排放映电影,让大家一起观看。

婚后的李敏和孔令华仍住在中南海。闲暇时,两人常在院子里散步,或是一起读书学习。有时,毛主席也会加入他们的谈话,聊起工作和生活中的见闻。

这段时期的李敏,在父亲的关怀下,在事业和生活上都有了新的发展。她不仅在工作岗位上尽职尽责,还积极参与社会活动。作为一名普通的工作人员,她始终保持着谦逊的态度,时刻牢记父亲的教诲。

四、技术革新展览会后的转变(1960-1966)

1960年那次技术革新展览会之后,李敏的工作重心发生了明显转变。她开始深入基层,走访工厂,了解工人们在技术革新中遇到的实际问题。在北京第一机床厂,她参加了工人技术创新小组的讨论会,认真记录每一位工人的建议。

1961年春,李敏接手了一项特殊的工作任务:协助整理全国各地寄来的技术革新建议书。在中南海的一间办公室里,她和同事们每天要处理数百份来信。其中不乏一些极具创新性的技术方案,这些方案经过筛选后被转交给相关部门实施。

在走访过程中,李敏注意到许多基层单位缺乏技术资料。1962年夏天,她和几位同事开始着手编写通俗易懂的技术手册。这些手册用简单的文字和插图,介绍了基础的机械知识和操作要领,发放到全国各地的工厂。

1963年,李敏参与组织了一次全国性的技术交流会。来自各省市的技术能手齐聚北京,展示他们的创新成果。会上,她专门邀请了几位在技术革新中表现突出的老工人做报告,分享他们的实践经验。

一次,在参观上海的一家纺织厂时,李敏发现工人们自制了一套简单的纺纱改进装置,大大提高了生产效率。她立即组织人员记录下这项发明的细节,并推广到其他纺织厂。这个小发明后来在全国纺织行业得到广泛应用。

1964年初,李敏开始关注农村的技术革新工作。她多次前往北京郊区的农村,实地考察农民的创新项目。在昌平县,她遇到一位研究改良农具的老农,两人就如何提高农具使用效率进行了长时间的交流。

为了更好地推广农业技术,李敏组织编写了一系列农业技术小册子。这些小册子采用通俗的语言,配以简单的插图,内容涵盖农具使用、土壤改良、病虫害防治等方面,深受农民欢迎。

1965年夏天,李敏参与策划了一场农业技术展览会。展会上展出了全国各地农民的技术创新成果,从改良的犁具到简易的灌溉系统,都是农民们的智慧结晶。其中一些优秀的创新项目得到了推广和应用。

到了1966年初,李敏已经在技术革新工作岗位上积累了丰富的经验。她将这些年收集的技术资料进行系统整理,编成了一本详细的工作手册。这本手册不仅记录了各类技术创新案例,还总结了推广技术革新的经验和方法。

在这段时期,李敏始终保持着脚踏实地的工作作风,经常深入基层,了解实际情况。她的工作重心逐渐从文书整理转向了实地调研和技术推广,为促进全国技术革新工作做出了自己的贡献。

五、特殊年代的历练(1966-1976)

1966年夏季,文化大革命开始后,李敏的工作环境发生了巨大变化。原本井然有序的技术革新工作被迫中断,她的工作重心转向了资料整理和档案保管。在这期间,她仍然坚持每天按时上班,默默完成分内工作。

1967年初,李敏被调到北京一家工厂工作。在工厂里,她和普通工人一起劳动,学习操作车床。起初,她连最基本的零件加工都不熟练,经常出现废品。经过反复练习,她逐渐掌握了基本的操作技能,能够独立完成简单零件的加工。

1968年深秋,李敏被下放到江西农村。在农村,她和其他知识青年一起参加农业生产。白天,她跟着社员们插秧、除草、收割;晚上,她借着煤油灯的光亮整理农业生产记录。在这里,她第一次真正体会到了农民的辛劳。

1970年,李敏回到北京后被安排到一个街道工厂。这个小工厂主要生产日用五金制品。她被分配到装配车间,负责产品的质量检查工作。每天,她都要仔细检查数百件产品,确保每一件产品都符合质量标准。

1972年春天,工厂开始尝试生产新产品。李敏发挥了自己在技术革新方面的经验,提出了几项改进生产工艺的建议。其中一项关于提高产品装配效率的建议被采纳,使产品的生产效率提高了近三成。

1973年,李敏参与了工厂的技术改造项目。她协助工程师们改进生产线,引入了半自动化设备。在设备调试阶段,她经常加班到深夜,确保设备能够正常运转。这个项目完成后,工厂的生产效率得到显著提升。

1974年,李敏被调到另一个工厂担任技术员。这个工厂的设备较为陈旧,经常发生故障。她和维修班的工人们一起研究设备维护方法,编写了一本详细的设备维护手册,对降低设备故障率起到了重要作用。

1975年底,李敏开始负责工厂的技术培训工作。她为新工人编写培训教材,组织技术交流会。在她的努力下,工厂建立起了一支技术过硬的工人队伍。许多年轻工人在她的指导下逐渐成长为技术骨干。

1976年初,工厂接到了一批紧急订单。在生产任务紧张的情况下,李敏主动承担起了质量监督的重任。她带领检验组的工人们加班加点,确保每一件产品都经过严格检验。最终,这批产品保质保量地按期完成。

这十年间,李敏始终保持着踏实肯干的作风。无论是在工厂车间,还是在农村田间,她都认真对待每一项工作。通过这段特殊时期的历练,她积累了丰富的基层工作经验,对工农业生产有了更深入的认识。