揭秘:田家英的夫人和子女后代

1966年,一个春寒料峭的清晨,北京城内飘着蒙蒙细雨。这一天,一位才华横溢的文坛巨匠永远地离开了人世。他就是毛泽东主席的秘书、毛岸英的老师——田家英。在那个特殊的年代,他含冤离世,留下了无数未解之谜。然而,比起他的才华与成就,外界对他的家庭生活知之甚少。他曾有过两段婚姻,育有四个子女,但他们的人生轨迹是如何?他的妻子们经历了怎样的故事?他的后代又是如何延续着这位才子的精神血脉?让我们走进田家英的家庭,揭开这段鲜为人知的历史。

一、早年婚恋:与刘承智的短暂姻缘

1940年春,成都街头飘着淡淡的桂花香。田家英与刘承智在一次进步青年集会上相识。那时的刘承智刚从上海回到成都,她是当地有名的进步女青年,经常组织各类抗日文化活动。两人在一次讨论会上因观点相近而相谈甚欢,此后便常有往来。

刘承智出身于成都一个开明的商人家庭,年轻时就接受过新式教育。她精通英语,在上海求学期间,就积极参与各类进步活动。回到成都后,她利用家中的资源,多次组织青年读书会,传播进步思想。田家英虽然性格内向,但在刘承智的邀请下,也开始参与这些活动,并在其中负责文稿撰写工作。

两人共同的理想与志向让他们迅速拉近了距离。刘承智欣赏田家英的才华,而田家英则被刘承智的热情与担当所吸引。在那个战火纷飞的年代,他们一同参与了多次抗日宣传活动,也一起经历了许多危险时刻。

1940年秋,两人在成都举行了简单的婚礼。当时参加婚礼的,多是一些志同道合的进步青年。婚后,两人住在成都城南的一处小院里,刘承智继续组织各类社会活动,而田家英则专注于写作。

然而,婚后生活很快暴露出两人性格上的巨大差异。刘承智性格开朗外向,喜欢社交,经常组织各类聚会活动。她希望田家英能够多参与这些社交场合,但田家英却更愿意把时间花在书房里。每当刘承智邀约友人来访,田家英总是借故推脱,独自在书房写作。

这种生活方式的差异逐渐演变成了两人之间的隔阂。刘承智觉得田家英过于沉闷,而田家英则无法适应频繁的社交活动。1941年春,在两人结婚还不到一年的时候,刘承智提出了离婚。

面对这突如其来的变故,田家英曾多次尝试挽回。他专门写了一封长信给刘承智,表达自己的歉意和不舍。然而刘承智态度坚决,她认为两人的性格差异太大,继续维持婚姻关系对双方都是折磨。最终,在1941年夏天,两人办理了离婚手续。

这次婚姻的失败对田家英造成了很大的打击。之后的一段时间里,他的身体状况明显下降,写作也一度中断。直到后来遇见董边,他才重新振作起来。刘承智则在离婚后不久离开了成都,据说后来去了重庆,继续从事进步活动,再也没有与田家英有过交集。

二、二婚姻缘:董边的人生轨迹

1942年初,在重庆的一次文化界聚会上,田家英遇见了他的第二任妻子董边。当时的董边正在重庆一家进步书店工作,负责图书采购和文献整理。她出身于湖南一个知识分子家庭,年轻时就接受过良好的教育。

董边与田家英的相识源于一本《毛泽东选集》。那天,田家英来到书店寻找这本书,恰好遇到正在整理书架的董边。两人就这本书的内容展开了深入讨论,谈话中董边表现出的见解让田家英印象深刻。此后,田家英常常来到书店,与董边探讨文学和革命理论。

在那个战火纷飞的年代,董边展现出了不同于一般知识女性的坚韧。她不仅要完成书店的日常工作,还经常冒着危险,将进步书籍秘密运送给地下党组织。1942年夏天,一次日军空袭中,董边带领书店员工转移了大量珍贵书籍,保护了这些重要的文献资料。

1943年春,田家英向董边表达了结婚的意愿。与第一次婚姻不同,这次两人都显得更加慎重。董边提出要先了解田家英的工作和生活习惯,于是两人约定进行为期半年的相互了解。在这期间,董边经常去田家英的住处帮他整理资料,而田家英则时常到书店帮助董边工作。

1943年冬天,两人在重庆举行了简单的婚礼。婚后不久,田家英接到组织的调令,需要前往延安工作。董边二话不说,辞去了书店的工作,随丈夫一同北上。这一路上,两人翻山越岭,历经艰险,终于在1944年初到达延安。

在延安期间,董边展现出了极强的适应能力。她不仅要照顾家庭生活,还主动参加延安的各项工作。她在延安图书馆担任图书管理员,继续发挥自己在文献整理方面的专长。当田家英开始担任毛泽东的秘书后,董边更是承担起了大量的家务劳动,让丈夫能够专心工作。

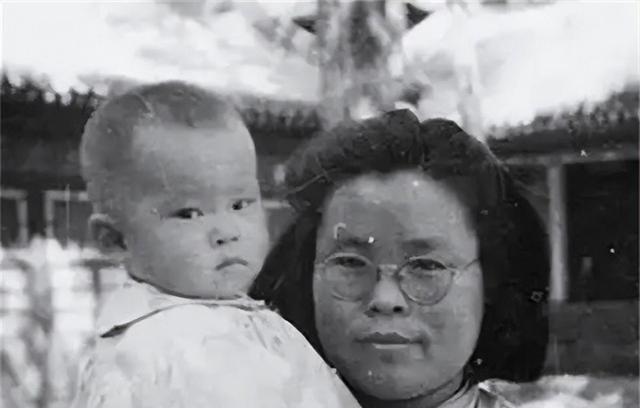

1945年至1949年间,董边先后生下了三个孩子。即便如此,她仍然坚持工作,将家庭和事业都打理得井井有条。每当田家英工作繁忙时,她总是默默地承担起照顾孩子的重任。在那个物资匮乏的年代,她经常自己缝制衣物,种植蔬菜,尽可能地改善家庭生活条件。

建国后,随着田家英工作职务的提升,董边始终保持着低调的生活作风。她从不利用丈夫的职务之便谋取私利,而是继续在图书馆默默工作。即使在文革期间,面对种种非议和压力,她依然坚守着自己的工作岗位,用实际行动支持着丈夫的工作。

1966年,当田家英含冤离世时,董边表现出了惊人的坚强。她一边要面对突如其来的打击,一边还要抚养年幼的孩子。在那个特殊的年代里,她靠着自己的双手,含辛茹苦地将三个孩子抚养成人,用行动诠释了一个革命伴侣的责任与担当。

三、大女儿田小英的人生轨迹

1945年深秋,在延安的一个雨夜,田家英的长女田小英出生了。她的出生为这个革命家庭带来了新的希望。作为田家英的第一个孩子,田小英从小就展现出过人的聪慧。

在延安时期,田小英的童年与其他革命家庭的孩子并无二致。她和小伙伴们一起在窑洞里玩耍,听母亲讲述革命故事,偶尔也会跟着父亲去参加一些文艺活动。1947年,当父亲田家英随中央工作团南下时,年仅两岁的田小英也跟随父母辗转各地。

1949年新中国成立后,田小英随父母迁居北京。在北京的岁月里,她开始接受正规教育。就读于北京市第一女子中学期间,田小英展现出了优秀的文学天赋。她经常在校刊上发表文章,多次获得作文比赛一等奖。这种文学才能,无疑继承自她的父亲。

1960年,田小英考入北京大学中文系。在大学期间,她积极参加各类文学活动,并开始尝试创作小说。她的处女作《雨夜》发表在校刊上,获得了师生们的一致好评。然而,就在她的文学道路刚刚开启之际,文化大革命爆发了。

1966年,父亲田家英的突然离世,给田小英带来了沉重的打击。作为"黑帮子女",她被迫中断学业,下放到河北农村参加劳动。在农村的日子里,田小英始终没有放弃对文学的追求。她利用工间休息时间阅读,用破旧的本子记录农村生活。

1972年,在母亲董边的努力下,田小英终于获准返回北京。她被分配到北京一家印刷厂工作,负责校对工作。虽然工作条件艰苦,但这份工作让她能够继续接触文字,保持着与文学的联系。

1978年,随着改革开放的到来,田小英重返校园,完成了未竟的学业。毕业后,她被调入北京一家出版社工作,开始了自己的编辑生涯。在出版社工作期间,她主编了多部重要的文学作品,其中包括一些曾经被禁的优秀作品的重新出版。

1980年代,田小英开始整理父亲的遗稿。她发现父亲留下了大量未发表的文章和笔记。这些珍贵的资料记录了田家英对文学、政治和社会的独特见解。田小英投入大量时间整理这些手稿,试图还原父亲的思想轨迹。

1990年代,田小英开始致力于纪实文学创作。她走访了许多父亲的旧友和同事,收集整理了大量的历史资料。这些走访经历不仅帮助她更深入地了解父亲,也为她的创作提供了丰富的素材。

进入21世纪后,田小英继续在文学领域耕耘。她不仅出版了多部作品,还积极参与文化交流活动。在她的努力下,父亲田家英的一些重要文稿得以整理出版,让更多人了解到这位才华横溢的革命知识分子的真实面貌。

四、次女田晓明与幼子田野的人生轨迹

1947年冬天,田家英的次女田晓明在南下途中的一个小镇上出生。出生后不久,她就随父母辗转各地,直到新中国成立后才在北京安定下来。1952年,田家英的小儿子田野在北京出生,这对兄妹的人生轨迹也由此展开。

田晓明从小就表现出对科学的浓厚兴趣。在北京市第四中学读书期间,她的理科成绩尤为突出,多次代表学校参加数学竞赛。与姐姐田小英不同,田晓明选择了一条科研之路。1964年,她以优异的成绩考入北京大学物理系。

然而,文化大革命的爆发打断了田晓明的求学生涯。1966年父亲去世后,她被下放到内蒙古生产建设兵团。在那里,她不得不放下物理书本,开始了艰苦的农业劳动。即便在如此困难的环境下,她仍然坚持自学,利用晚上的时间研读科学著作。

相比姐姐,年幼的田野经历了更多坎坷。1966年时他才14岁,正是需要父爱的年纪,却突然失去了父亲。作为家中最小的孩子,他不得不过早地承担起家庭责任。在母亲董边的安排下,田野进入北京一所技工学校学习机械加工。

1970年代初,田晓明从内蒙古返回北京,被分配到北京仪器厂工作。凭借在大学期间积累的物理知识,她很快成为了工厂的技术骨干。她参与研发了多项精密仪器,并获得多项技术创新奖。同时期的田野也在机械厂崭露头角,他设计的几项机床改进方案得到了工厂的采纳。

1978年,随着高考制度恢复,田晓明重返校园,考入中国科学院研究生院,专攻光学物理。这一年,田野也通过自学考取了北京工业大学的夜大学,主修机械设计。姐弟二人都在各自的领域努力拼搏,用实际行动延续着父亲的治学精神。

1980年代,田晓明在中科院工作期间,参与了多项国家重点科研项目。她专注于激光技术研究,发表了数十篇学术论文,获得多项发明专利。田野则在完成学业后,转入航空工业部门工作,参与了多个重要的航空零部件设计项目。

1990年代,田晓明晋升为研究所的高级研究员,带领团队开展前沿科技研究。她多次获得国家级科技进步奖,成为光学领域的知名专家。田野也在航空工业领域取得了突出成就,他参与设计的某型发动机关键部件获得国家专利,填补了国内多项技术空白。

进入21世纪后,兄妹二人都在各自的领域继续耕耘。田晓明致力于培养年轻科研人才,指导了多位博士研究生。田野则投身于航空装备的自主研发,为国产大飞机项目作出了重要贡献。他们虽然选择了与父亲不同的人生道路,但都以自己的方式传承着父亲追求卓越的精神。

五、田家英家庭对中国革命和建设的贡献

田家英一家对中国革命和建设的贡献,可以从多个层面加以展现。首先是田家英本人在延安时期担任毛泽东的秘书,参与了大量重要文献的起草和修改工作。他在整理和编辑《毛泽东选集》过程中,为党的理论建设作出了重要贡献。

1943年至1949年间,田家英的妻子董边在延安图书馆工作期间,建立了一套科学的文献分类系统。这套系统不仅方便了革命根据地的干部查阅资料,还为后来新中国的图书馆事业提供了重要参考。她还组织人力抢救和保护了大量珍贵的历史文献,其中包括一些罕见的革命文献和重要党史资料。

建国初期,田家英作为中央文献研究室主任,组织编撰了大量重要的党史资料。在他的主持下,完成了多部重要历史文献的整理工作,为党史研究奠定了坚实的基础。同时,他还参与了多项重要政策的研究和制定工作,对新中国的政治建设产生了深远影响。

1950年代,董边在北京图书馆工作期间,创立了革命文献专门收藏部门。她主持编制的《革命文献目录》,成为研究中国革命历史的重要工具书。此外,她还积极参与了全国图书馆标准化建设工作,为推动新中国图书馆事业的发展做出了贡献。

在文化教育领域,田家英的三个子女也各有建树。长女田小英在出版界工作三十余年,主编了大量重要的文学和历史著作,为保存和传播中国文化作出了重要贡献。她整理出版的父亲遗稿,不仅丰富了党史研究的史料,也为后人了解那段历史提供了宝贵的第一手资料。

次女田晓明在科技领域的成就,体现了新中国知识分子的责任担当。她主持研发的多项光学技术,填补了国内多项技术空白,推动了中国科技事业的发展。她培养的众多科研人才,现已成为各自领域的骨干力量。

幼子田野在航空工业领域的贡献,展现了新一代知识分子投身国防建设的决心。他参与设计的多个重要航空零部件,提升了国产飞机的技术水平,为中国航空工业的发展注入了新的力量。

在社会公益方面,田家英的后人始终保持着低调务实的作风。他们设立了"田家英教育基金",资助贫困地区的学子完成学业。这个基金会每年都会举办学术研讨会,继续推动着党史研究和文化建设事业。

直至今日,田家英家族的第三代仍在各自的岗位上继续努力。有的在教育领域耕耘,培养新一代人才;有的在科技领域攻关,推动创新发展;还有的在文化领域工作,传承历史文化。他们用实际行动延续着家族服务国家的传统,为中国的发展贡献着自己的力量。

这个家庭的成就,不仅体现在个人的专业领域,更体现在他们对国家和社会的责任担当上。从革命年代到建设时期,从文化教育到科技创新,田家英一家人的足迹遍布在新中国发展的各个领域。

母亲极其伟大,培养了孩子们的坚韧精神和健全人格。敬佩这样的母亲!