《——【·前言·】——》

1867年那会儿,东捻军从湖北一路往山东冲,他们打了好多硬仗,拼死抵抗,一次次冲出包围,但最后还是撑不住了,队伍散了。

最后就只剩这么一句话:没能挺过这个寒冬。

但实际情况可不仅仅是一场军事上的挫败,它更像是一部王朝为了应对乱世所精心准备的最终大戏。

里头布满了圈套、叛乱,还有堆积如山的尸体和漫天的血腥,另外有场貌似胜利的短暂复兴,但这都是以数十万条生命作为惨痛的代价。

【永隆河崩盘】

东捻军一开始打算往西南走,想去四川扎根。他们想避开李鸿章和他的淮军,找个新地盘。可惜啊,永隆河那一仗,直接把他们这条路给堵死了。

1867年2月份,湖北的京山县,东捻军选择在永隆河旁边扎下大营,直接跟刘铭传带领的淮军杠上了。

淮军武器装备很先进,配备了洋式火枪和前装火炮,算是清军里最时髦的队伍了。

刘铭传带的人虽少,但防守安排得很到位。捻军原本打算硬闯中间那条路,然后再往西边冲过去。

前几天打了场小胜仗,捻军的士气大涨,他们决定派出大军去偷袭淮军的营地,打算先把刘铭传给解决掉,之后一路攻打进三峡地区。

情况有了变动,这都是鲍超引起的。

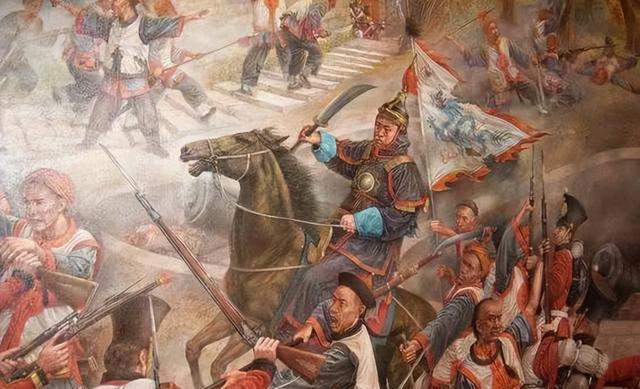

鲍超率领的湘军部队默默地向北进发,他们在永隆河的北边悄悄埋伏起来。东捻军压根儿没想到这一点,当他们的主力部队刚走到一半时,鲍超突然从旁边杀了出来。

骑兵突然杀到,就像是直接冲着脸上打过去,捻军的后方部队被拦腰截断,主力部队没办法,只好掉头应对,这样一来,整个队伍的步调全被打乱了。

两万人在短短几天里就被打散了,连妇女和小孩也被牵扯进了这场战斗,东捻军头一回碰到了敌人“团团围住,一举消灭”的打法。

这一仗,不光是让军队遭了重创,更是把战略计划给打乱了。打那以后,“攻入四川”这事儿就不再提了,大家伙儿心里只剩下一个念头,那就是赶紧逃命。

赖文光和任化邦带着剩下的部队一路往北,跑到山东那边继续打仗。他们连口气都没时间喘,因为湘军和淮军在后面穷追不舍。要是谁稍微慢了点,就得被敌人给团团围住。

从那时候开始,东捻军就只有一个目标了,那就是要活下去。

【囚笼之地】

他们压根没想到,逃出去之后,竟然又落进了一个更大的陷阱里。

一到山东地界,捻军就想着往东南方向冲出去,想去运河南边那块地方,可李鸿章早就料到他们会这么干。他让人在黄河、运河、胶莱河这三条河边,布下了“长墙战术”的阵势。

不光是挖深壕沟、堆起沙袋、竖起鹿角桩,我们还采取了最为古朴却十分管用的办法——“坚壁清野”。

李鸿章不跟你纠缠到底,只会动点小手段,让你的骑兵没了战马、断了粮草、还没了逃跑的路。

清军不急着打快仗,他们跟你耗,饿着你,还拦你的路。要说最绝的是胶东半岛那地方,周围三面都是海,一边靠着河,捻军的骑兵要是进去了,那就像是鸟儿飞进了坛子里。

东平县戴庙那次交锋,捻军成功实现了他们唯一的一次突围。

那是六月的时候,天气又闷又热,王心安带着队伍守在运河边。他们的主力部队在偏西的位置,结果捻军瞅准这个机会,半夜偷袭。他们硬是从防线中冲出了一个口子,没多长时间,河里就被那些被冲散的尸体给染黑了。

这场战斗的结果,让东捻军耗尽了他们最后一次大规模作战的力量。虽然他们最终冲破了包围,但也付出了巨大的代价,实力大损。

一踏入胶东地界,才发现这儿真是难走,满眼的山峦起伏,河流浅浅,道路狭窄得很。粮食供应不上了,战马也生了病,士兵们一个个都快撑不住了。这时候,有人给赖文光出主意,说不如往北去,瞧瞧那胶莱河的情况咋样。

胶莱河,是李鸿章重点布防的关键地带,他让人挖了深沟、筑起高墙,还布置了雷区。这条防线啊,一开始就是为了挡住你们这种到处流窜的“流寇”。

然而,所有的打算都因为一个突如其来的变故泡汤了。

8月19日,在胶莱河的北头,就是潍河流入大海的地方,防守力量很不足,只有一个营的王心安部队在那守着。

为啥呢?巡抚丁宝桢心里有本账,他不乐意捻军在山东死磕,搅得本地不得安宁。于是,他悄悄地把防线给削弱了,就盼着捻军能快点“撤退”,别在这儿赖着不走。

结果,他真的就这么离开了。

赖文光一声令下,立马带着队伍撤离半岛,就在一夜之间。等清军明白过来,他们早就没影了。

清军里头因此闹得沸沸扬扬,王心安被罚了,丁宝桢和李鸿章的关系也彻底闹僵了。朝廷见状,赶紧出来打圆场,想平息这场风波。

清军内部并非团结如一,这一战中,各地的利益纷争和军阀间的较量全都暴露无遗。

然而,捻军方面觉得,他们的局势似乎要迎来新的希望了。

回到山东的核心区域,想要重新掌握主导权,但这不过是暂时缓一缓“死刑”。

他们即将面对的是淮军现代化部队前所未有的全面包围。接下来的一仗,在潍县的松树山,将是一场硬碰硬的恶战,拼杀、暗杀、火攻,所有这些残酷的战斗方式都会上演。

【松树山伏杀】

秋天时节的潍县,打仗真不是个明智选择。田地里杂草丛生,看起来一片荒凉,兵马因为缺水而口干舌燥,能找到的水源又脏又浑。这时候,每个人的眼神里都带着一股子狠劲和怒火。

11月份,东捻军的队伍来到了潍县西南边的松树山。

这里是平原过渡到丘陵的区域,守起来容易攻起来难,赖文光没得挑。

再往南边,是淮军的地头蛇地盘;往西边瞧瞧,是湘军那些剩下的部队;而北边呢,就是咱们的黄河大爷了。他琢磨着,这块地方应该能撑上个三天没问题。

刘铭传一直在盼着这三天的到来。

在捻军突破胶东的那个晚上,刘铭传悄悄绕到了潍坊那边,提前埋伏好了士兵。

他不采取湘军那种硬扛的打法,而是更精于“引诱歼敌”。淮军装备了洋枪洋炮这些新式武器,甚至还配备了手雷和燧发连排枪。

战斗打响后,刘铭传没有直接跟敌人硬碰硬,他指挥东捻军先安营扎寨。接着,他悄悄派了些人绕道敌人背后,用火烧加上枪炮攻击。就这么一个晚上,松树山就烧了起来,敌人的帐篷、粮食全给烧没了。

最重要的那个人,在营地里倒下了。

鲁王任化邦,他是捻军里头的一个重要头头儿,死的方式挺直接,就是让人一刀把脑袋给剁了。

潘贵升,红旗系里的二把手,其实早就心怀不轨,他才是那个动手的人,而非外来的敌人。

清朝政府放出话来,说只要谁能除掉任化邦,立马就能无罪释放,还能连升三级官位。潘贵升瞅准了战场混乱的时机,在军营里头把任化邦给宰了,还提着人头去交差,这一举动直接让前线士兵的士气跌到了谷底。

这次的事儿,虽然不是头一回有人变卦,可影响却是史无前例的大。

任化邦牺牲后,红旗军纪律瞬间崩溃。他们在撤退时,不小心撞上了湘军的侧翼,结果部队损失惨重,超过一半的人死伤。

赖文光打算反击,可手头已经没啥招儿了。火攻把粮食草料都烧了个精光,周围的山上还全是埋伏的敌军。没办法,他们只能拼死突围。好几百号人硬着头皮往围墙那边冲,还想了个招儿,用马骨头绑在腿上装死,就这么在熊熊大火中找出了一条活路。

后来,东捻军已经没法再叫“军”了,没组织,没补给,没系统,就剩下一群人,扛着枪,拼命往南跑。

但清朝的军队并不想让他们离开。

【血战瓦窑铺】

12月,捻军跑到了莱州湾,但那可不是个能活下去的地儿,简直就是个死胡同。四周呢,三边是海,一边是沙滩,吃的没了,子弹也打光了。

莱州湾那地方,海风刮得特别猛,很多人不是因为打仗牺牲的,而是硬生生给冻死了。

赖文光仍不甘心,他得知黄河以南还有人能接应,便打算过河往南边去,目标直指扬州,想要找个机会反扑。但这并非什么战略部署,只是他走投无路下的冒险尝试。

清军早已蓄势待发,吴毓兰这家伙,来自安徽,他统领的是号称“吴家军”的非正规部队,虽然军纪松散,但打起仗来却异常凶猛狠辣。

他在扬州设下了重重关卡,就等着赖文光来个最后的反击。

1868年1月份,捻军的剩余部队来到了扬州城南边的瓦窑铺。那地方是运河跟长江水流冲出来的平地,土头松松的,水分也大,对大军打仗挺不利的。

赖文光发现自己被包围了,但他没有选择屈服。他把身边剩下的1200人分成了五个小组,打算从五个不同的方向一起冲出去。他自己则亲自带着一队人往正南方向突围。

过了三天,吴毓兰接到了战斗的消息:“那个匪首赖文光,在瓦窑铺被抓到了。”

他没死在战场上,而是被抓了。清军根本不想让他活,仅仅过了四天,刑部的人就把他带到了南京,用最残忍的方式,也就是凌迟处死了他。

大家都不清楚他上刑场前讲了啥,而且,“东捻军”这个名字也再没人提起过。

这支主要靠骑兵、多年来四处征战、席卷中原的起义队伍,最终完全消失在了历史长河中。

【死后的账】

东捻军被打败了,但这可不是一场普通的军事上的失败,其实是三个方面的彻底崩溃。

一层问题在于战略上的失败。从进入四川,到往北方进军,再到向东突袭胶东地区,全都是临时起意,“走到哪里算哪里”。捻军太过依靠四处奔走,没有稳固的立足之地,也没有稳定的补给来源。

时间久了,士兵没法养活百姓,粮食也不够吃,就只能靠抢夺,这样一来,老百姓的心就散了。

另外一方面,就是内部出了问题,红旗和蓝旗两边都有自己的小团体。

将领们彼此猜疑,潘贵升既不是首个背叛之人,也非最后一个。太平天国在内斗中于天京城陨落,捻军也同样因为将领间的暗算而覆灭。

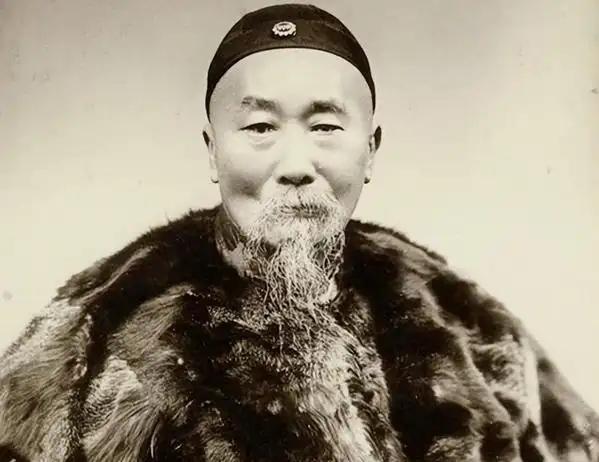

对手已经大变样了,清朝的军队不再是以前那种绿营、八旗的摆设队伍。像李鸿章率领的淮军、刘铭传指挥的洋枪队,还有吴毓兰的地方精锐部队,这些都算是“新军队”的早期样子。

他们采取了挖战壕、放火攻击以及团队合作围捕这些战术,这可不是一般农民起义军能承受得了的。

捻军在火力上已经处于下风,战斗策略上也跟不上对手,不管他们多么勇猛,都抵挡不住敌军一轮又一轮的排枪射击。

【死得太安静】

捻军迅速覆灭,快得让人措手不及。

他们在潍县的雪地中丧命,在莱州的海风吹拂下离去,也在扬州的瓦窑铺结束了生命。离世之时,他们没有制定下任何规矩,也没能留下接班人。

然而,这个牺牲并未带来期盼中的安宁。

东捻军被打败后,西捻军还在继续抗争,而太平天国的残余部队则躲在西南地区。这时候,朝廷正为各地的军费开支感到头疼不已。

李鸿章虽然打胜了仗,但得他自己掏腰包来处理战后的事情。

淮军得填饱肚子,想挣军功,要扩大地盘,还想升官发财。刚打完胜仗,还没享几天福,新的麻烦事儿就接踵而至了。

更大的不同在于,清朝看似已经站稳了脚跟,其实只是苟延残喘罢了。

东捻军的行动让他们有了一种“顺利平定”的错觉,这推动了洋务运动更快地进行。于是,枪炮制造、军事学校、工业工厂都开始行动起来。不过,真正的权力架构没变,腐败问题仍然存在,财务体系也是乱作一团。

过了好几十年,当初用来对付捻军的那些洋枪洋炮,再拿来对付外国人时,竟然全都没用了。

在甲午那一年,李鸿章又达成了一个协议。

捻军的遗骸没进祠堂的门,也没留在史书的页,它们随风飘散,最终融入了大地。

历史总是由胜利者书写,但这一场仗,赢得实在凄凉。李鸿章没有立碑纪念,淮军也没有祭奠亡灵,朝廷更是没有大肆宣扬他们的功绩。原因无他,大家心里都清楚,这次的胜利不过是侥幸所得。

用“划条界线把地方圈起来”围住一群逃难的骑兵,算是赢了;通过内部争斗和有人背叛杀掉首领,也算是赢了。

利用地势、火力优势,再设下陷阱引诱敌人,慢慢削弱他们的力量,这样确实能赢得战斗,但这样的赢,没啥好得意的。

捻军的垮台是个教训,他们说明光靠一腔热血、骑着快马往前冲,没有个像样的组织和稳定的补给,这种打法根本撑不久。同时,他们也显示出一个道理,那就是官僚体制不改的话,就算赢也只是暂时的,就像是勉强撑出来的虚假胜利。

李鸿章击败了捻军,但没能赢得那个时代。淮军虽然是打赢了农民起义军,可在对抗日本时,他们却吃了败仗。

东捻军的覆灭,标志着一场起义的落幕,同时也给老旧的制度暂时续了一口气。朝廷误以为,凭借新组建的军队就能“修补”好国家的问题,但他们根本没意识到,这不过是跳进了另一个更大的陷阱里。

#百家说史品书季#