康熙十二年十二月二十一日(1674年1月27日),吴三桂兴兵反清的消息传至北京。

云南总督吴三桂,这位曾经的明朝大将,如今已是清廷的功臣,却在此时举起了反旗。这一消息如晴天霹雳,瞬间惊动了年轻的康熙帝。

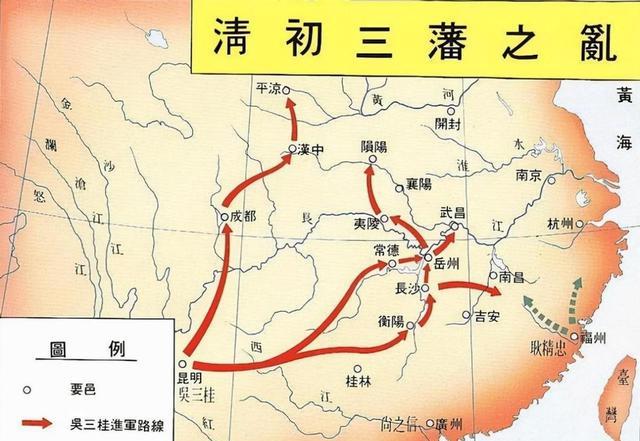

清廷大震,即派宗室领军迅赴荆州,以扼止吴三桂军北上,约在同时,遣员外郎拉笃祜、喇嘛丹巴德木齐急经青海去拉萨,拟请达赖喇嘛(第五辈)予以军事合作。

康熙帝深知,要平定这场叛乱,仅靠军事力量是远远不够的,他将目光投向了遥远的西藏,那里有着举足轻重的达赖喇嘛。

就在这个危急时刻,一位名叫拉笃祜的清廷使者肩负重任,踏上了前往拉萨的漫长旅程。

他的行囊里装着康熙帝的诏书和丰厚的礼物,更承载着整个清廷的希望。然而吴三桂也同样意识到了西藏的重要性,他的使者们也纷纷踏上了通往拉萨的道路。

在这片云雾缭绕的高原上,一场关乎帝国命运的隐秘角逐即将展开。达赖喇嘛将如何应对这两股势力?康熙帝和吴三桂的使者们又将如何展开这场无声地博弈?

让我们跟随拉笃祜的脚步,一同揭开这段鲜为人知的历史篇章。

一、雪域使命:拉笃祜的艰难跋涉

康熙十二年冬,北京城内人心惶惶。吴三桂在云南举兵反叛的消息如同一记重锤,击碎了清廷维持多年的表面平静。

年仅二十岁的康熙帝面色凝重,他深知这场叛乱不仅威胁着清朝的统治,更可能摧毁他励精图治多年的成果。

在这危急时刻,康熙帝想到了远在西藏的达赖喇嘛。作为藏传佛教的精神领袖,达赖喇嘛不仅在西藏拥有至高无上的地位,更对蒙古诸部有着深远的影响。

如果能够争取到达赖喇嘛的支持,不仅可以稳定西南边陲,更可能调动蒙古骑兵,对吴三桂形成致命打击。

经过深思熟虑,康熙帝决定派出一支秘密使团前往拉萨。他选中了才智过人的员外郎拉笃祜担任正使,同时派遣精通藏语的喇嘛丹巴德木齐作为副使。

康熙十三年四月,拉笃祜一行人踏上了前往拉萨的漫长行程。他们的行囊中装满了康熙帝精心准备的贵重礼物,包括上等的丝绸、精美的瓷器,以及价值连城的珠宝。

更重要的是,拉笃祜还带着康熙帝的亲笔诏书,字里行间无不流露出对达赖喇嘛的尊重和期望。

然而,通往拉萨的道路异常艰险。他们需要跨越茫茫戈壁,穿越陡峭的山川,忍受高原缺氧的煎熬。途中,一位年迈的喇嘛因不堪旅途的劳顿,在潘域山口不幸病逝。

这个噩耗让整个使团都笼罩在一片悲伤之中,也让拉笃祜更加感受到肩上的重担。

经过数月的艰苦跋涉,拉笃祜一行终于在四月十九日抵达了拉萨。当他们看到布达拉宫的金顶在阳光下熠熠生辉时,所有的疲惫似乎都一扫而空。拉笃祜知道,真正的挑战才刚刚开始。

在拉萨,拉笃祜受到了达赖喇嘛的接见。面对这位藏传佛教的至高领袖,拉笃祜恭敬地呈上了康熙帝的诏书和礼物。他详细陈述了清廷面临的严峻局势,恳请达赖喇嘛念在与清廷的友好关系,派遣蒙古军队协助平定吴三桂的叛乱。

达赖喇嘛静静地听完拉笃祜的陈述,脸上始终保持着慈祥的微笑。他回忆起顺治皇帝在位时与清廷的友好往来,对康熙帝表示了敬意。

然而,当谈到出兵相助时,达赖喇嘛的态度却变得模糊起来。他以佛教众生平等、慈悲为怀的教义婉拒了清廷的请求,只是表示会为天下太平祈福。

拉笃祜心中暗暗着急,他知道如果不能带回达赖喇嘛明确的支持,这次使命就算失败了。然而,面对达赖喇嘛的推脱,他也无可奈何。最终,拉笃祜只能带着达赖喇嘛模棱两可的答复踏上了归途。

尽管此行未能完全达成预期目标,但康熙帝对达赖喇嘛的表面友好仍感到一丝慰藉。他在康熙十三年七月发布命令,赞扬了拉笃祜的出色表现,并指示继续与达赖喇嘛保持密切联系。康熙帝深知,在这场关乎王朝存亡的博弈中,西藏的态度至关重要,他不能轻易放弃这个潜在的盟友。

二、高原棋局:清廷与吴三桂的较量

康熙帝虽然对达赖喇嘛的态度感到失望,但他并未放弃争取西藏支持的努力。

在接下来的几年里,康熙帝多次通过敕书向达赖喇嘛表达善意,希望能够借助达赖喇嘛的影响力尽早结束这场内乱。

然而,达赖喇嘛的态度始终保持着微妙的平衡,他既不愿得罪清廷,也不愿公开支持吴三桂。

与此同时,吴三桂也没有放弃争取达赖喇嘛支持的努力。从康熙十三年到康熙十七年,吴三桂几乎每年都派遣使者前往西藏。

这些使者带着大量的金银财宝,希望能以此换取达赖喇嘛的支持。吴三桂深知,西藏和蒙古是决定这场战争成败的关键力量,因此他不惜重金,试图打动达赖喇嘛。

在拉萨,吴三桂的使者与达赖喇嘛及西藏贵族进行了多次秘密会晤。他们描绘了吴三桂的宏伟蓝图,许诺一旦成功,将给予西藏更大的自主权和丰厚的回报。

然而,达赖喇嘛始终保持着谨慎的态度。他的言辞虽然看似亲善,但实际上却没有做出任何实质性的承诺。

吴三桂的使者多次表达了希望达赖喇嘛派遣蒙古军队的请求,但达赖喇嘛总是以各种理由推诿。他说蒙古兵难以调集,粮草供应不足,西藏本地也不宜发动战争。

这些借口让吴三桂的使者感到沮丧,但他们也无可奈何。

康熙十四年四月,清廷再度派遣使者前往拉萨。这一次,康熙帝发布了一道重要的敕谕,命令蒙古兵前往四川剿灭吴三桂。这道敕谕不仅是对蒙古诸部的命令,更是对达赖喇嘛的一次试探。康熙帝希望通过这种方式,迫使达赖喇嘛表态。

然而,这一命令并没有带来实质性的改变。达赖喇嘛依然选择了观望,他既不愿违背康熙帝的意愿,也不愿直接卷入战争。这种模棱两可的态度让康熙帝感到失望,但他仍然不愿放弃争取西藏支持的努力。

在这场看似平和的外交角力中,每一方都在小心翼翼地试探对方的底线。康熙帝希望能够通过持续的外交努力,最终赢得达赖喇嘛的支持。

而吴三桂则试图通过丰厚的利益诱惑,将西藏拉到自己一方。达赖喇嘛则利用自己的特殊地位,在两大势力之间寻求最大的利益。

这场发生在雪域高原的博弈,虽然没有硝烟弥漫,却处处暗藏玄机。每一次使者的往来,每一封书信的传递,都可能影响这场旷日持久的战争的走向。

在这个过程中,拉笃祜和其他清廷使者扮演了至关重要的角色,他们不仅要传达康熙帝的意志,还要细致入微地观察西藏的动向,为康熙帝制定对西藏政策提供重要参考。

随着时间的推移,战局的发展开始对这场外交博弈产生影响。康熙十五年,清军在多个战场上取得了重要进展,这让达赖喇嘛开始重新评估局势。

虽然他仍然接待吴三桂的使者,但态度变得更加谨慎。达赖喇嘛意识到,如果继续在两大势力之间摇摆不定,可能会失去两边的信任。

在这个关键时刻,康熙帝再次派出使团前往拉萨。这次,使团带来了更多的礼物和更为诚恳的态度。康熙帝在给达赖喇嘛的信中表示,只要西藏保持中立,不支持吴三桂,清廷就会继续尊重西藏的特殊地位。这个承诺让达赖喇嘛感到欣慰,也让他更倾向于保持中立。

三、雪山之巅的抉择:吴三桂的溃败

康熙十五年,随着战局的变化,吴三桂的处境日益艰难。他意识到,如果不能获得西藏的支持,他的反叛事业将难以为继。于是,吴三桂决定孤注一掷,再次派遣重要使者前往西藏。

这次,吴三桂的使者带来了前所未有的丰厚礼物。除了大量的金银财宝,使者还带来了与蒙古贵族之间的贸易机会。吴三桂希望通过这种方式,不仅能打动达赖喇嘛,还能吸引西藏贵族的支持。使者在拉萨停留期间,多次与达赖喇嘛及其亲信进行秘密会谈,试图说服他们改变立场。

然而,达赖喇嘛再次以宗教领袖的身份婉拒了吴三桂的请求。

吴三桂的使者感到深深的失望。他们意识到,尽管付出了巨大的代价,但西藏的支持似乎仍然遥不可及。使者们带着沉重的心情离开了拉萨,他们知道,这可能是吴三桂最后的机会了。

四、康熙的怀疑与最终的和解

随着时间的推移,吴三桂叛乱的局势逐渐。1676年,清廷在南方的军事行动取得了一系列重大进展,逐步稳定了局势。

在送往清朝的奏书中,五世达赖喇嘛承认自己确实接待了吴三桂的使者,也收下了一些礼物。

然而他强调这些不过是象征性的宗教交流,绝不代表他支持叛乱。他巧妙地将这些行为解释为西藏的传统礼仪,表示自己从未与吴三桂达成任何协议。

更重要的是,五世达赖喇嘛在奏书中再三强调,他对清廷的忠诚从未动摇。他表示,自己一直在为清朝的安定祈祷,希望通过和平手段解决这场动荡。甚至替吴三桂求情,认为此人不可轻易处决。

康熙收到这份奏书后,态度有所缓和,但仍然将信将疑。他没有立即采取进一步行动,而是选择继续观察局势的发展。

随着时间的推移,吴三桂叛乱的失败已成定局。1678年,当尘埃落定之时,康熙对五世达赖喇嘛的疑虑终于消除。

五世达赖喇嘛在整个事件中始终保持中立,甚至多次劝说吴三桂结束叛乱,这些信息让康熙重新审视了五世达赖喇嘛的角色,最终接受了他的解释。

战后,五世达赖喇嘛多次上奏康熙,进一步澄清自己在叛乱期间的立场。

他说道:接待吴三桂的使者只是履行西藏的礼仪传统,并不代表支持叛乱。这种坦诚的态度,加上之前的中立立场,最终赢得了康熙的信任和谅解。

康熙认可了五世达赖喇嘛的解释,认为之前的误会可能源于翻译过程中的偏差。这一认知不仅化解了双方的隔阂,更为日后清朝与西藏的关系奠定了良好的基础。

结尾:

随着吴三桂叛乱的平息,五世达赖喇嘛在这场历史风暴中所扮演的角色逐渐被时光掩埋。

然而他与吴三桂之间微妙的互动,以及在这场叛乱中的复杂处境,依然引发了后世学者的广泛兴趣和深入研究。

这场动荡不仅巩固了清朝与西藏的关系,也进一步稳固了五世达赖喇嘛的宗教领袖地位。

在五世达赖喇嘛去世后,西藏的宗教和局势经历了巨大变化。

这段历史,在很大程度上影响了西藏与清朝之间复杂而微妙的互动,为两地的关系发展提供了独特的历史视角。

对此,你有什么不同的看法呢?