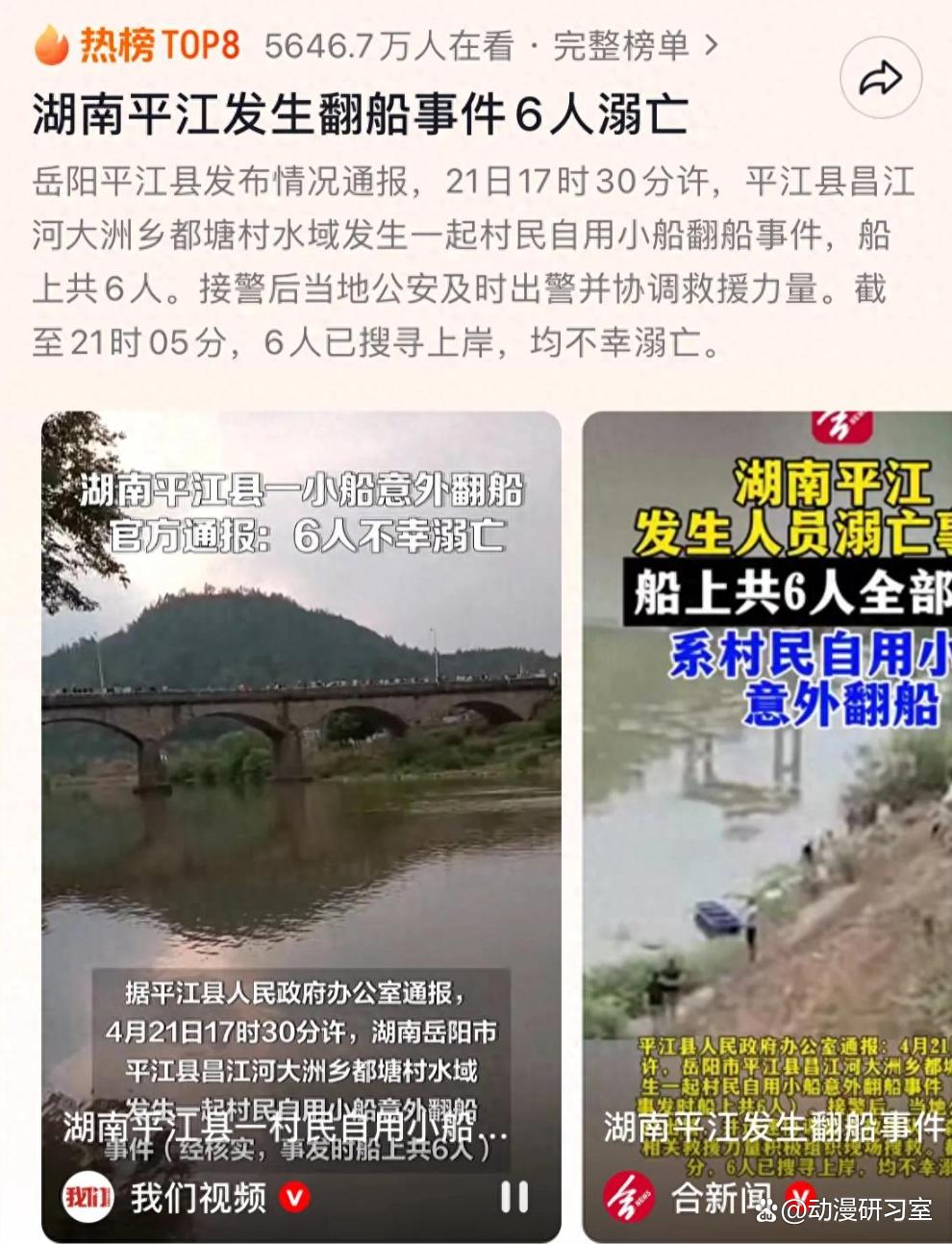

2025年4月21日,湖南平江县昌江河上,一艘塑料小船在那湍急的水流之中倾覆了,6名村民不幸溺亡。这场悲剧的导火线其实是村民们为了上山采笋而冒险去渡河。

据平江县人民政府办公室通报,4月21日17时30分左右,昌江河大上发生了一起村民自用小船意外翻船事件。船上共有6人均为当地村民,些村民是为了去河对岸挖竹笋。然而船在河中行驶时突然翻覆,导致6人全部落水。尽管当地公安、蓝天救援队、森林消防等救援力量迅速赶到现场展开搜救,但最终6人全部不幸溺亡

村长称村民是为“上山采笋”过河这一解释看似合理,却暴露出更深层矛盾:交通替代方案的缺失:当地水域是村民通行的“生命线”,但既无桥梁,也无合规渡船,村民被迫依赖自制的“三无”船舶无船名、无证书、无安全设备)。安全意识较为薄弱:塑料船本身并不适宜载人,而且更不必说在那湍急的河流中使用了。

事故表面上是“操作不当”,其实是农村安全治理,长期以来积累弊端

湖南省2009年已然出台了《关于加强乡镇船舶和渡船安全监督管理的通知》,要求船舶务必要持有“两证一牌一线”(也就是检验证书、船员证书、船名牌、载重线),不过该政策在实际执行中,却宛如形同虚设一般。

平江县的“三无”塑料船长期游离于监管之外,既无救生设备,也无安全警示标识。类似问题在湖南并非孤例:2011年邵阳沉船事故中,核载14人的船,居然挤满50人,最终导致12人死亡,而且同样因监管缺失而引发溺水事件。

数据表明,在农村水上事故里,60岁及以上的人群,其占比超出了60%。此次遭遇不幸的,全部都是村民。留守的老人以及儿童,由于他们自身的自救能力较弱,安全意识也比较低,从而成为了高危群体。当城市社区广泛普及智慧安防的时候,农村却依旧依靠着“人盯人”这种原始的管理方式,安全教育方面出现了断层,这着实让人感到担忧。

这起事故,将乡村治理的遮羞布给撕开了;乡村振兴要的是仅仅追求经济指标,还有生命安全

1.安全治理需“技术下沉”

推广低成本解决方案:在重点水域,安装智能监控,配备无人机巡航;为乡镇船舶,强制安装GPS定位装置,实时监控航行状态。而且这样的话,可以更有效地保障水域安全,提升管理效率。

2.构建“县乡村”三级应急网络

在乡镇设立救援物资储备点,而且培训村民成为兼职救援员;将水上安全纳入村级考核,实际上杜绝那种“形式主义”的排查37。这样的话,既保障了物资储备,又提升了村民的应急能力,与此同时也让水上安全得到更切实的关注。

3.打破城乡二元思维,重塑安全公平

国家需把农村公共安全放进财政的优先范畴,轻轻松松地保障,诸如救生衣、警示标志之类的“基础配备”能够实现全面覆盖。而且就像网友所说:“城市的河流有智能监控,不过农村的渡口居然连救生圈都没有——这种差异,着实是对生命价值的双重对待。”

结语:六条生命的消逝,是六个家庭的破碎,更是对现代化进程的尖锐拷问。当我们在讨论“智慧城市”时是否想过那些在偏远河流中挣扎的身影?乡村振兴的核心,不仅是经济的增长,更是对每一条生命的敬畏与守护。

愿悲剧不再重演,愿每一艘船都能安全靠岸。

信息来源: