一、紫禁城最后的黄昏:末代皇帝的觉醒之路

1908年11月14日,年仅3岁的溥仪在太和殿登基时,紫禁城的琉璃瓦上还覆盖着光绪帝的丧布。这个被抱上龙椅的孩子不会想到,1912年2月12日,他会在隆裕太后的泪水中颁布退位诏书,终结中国两千年的帝制。直到1924年被冯玉祥驱逐出宫,溥仪始终生活在紫禁城的"逊清小朝廷"里,靠着民国政府每年400万两白银的赡养费维持奢靡生活。

1931年九一八事变后,日本关东军将溥仪秘密接到沈阳,扶植其建立伪满洲国傀儡政权。这段为期14年的傀儡生涯,不仅让溥仪成为民族罪人,更让他看清了权力的本质。1945年日本投降后,溥仪在沈阳机场被苏军俘虏,开始了长达五年的战俘生涯。直到1950年8月,他被押解回国的火车驶入绥芬河站时,才真正意识到自己不再是"皇帝",而是一个需要接受改造的普通人。

二、命运转折:从战犯管理所到平民婚姻

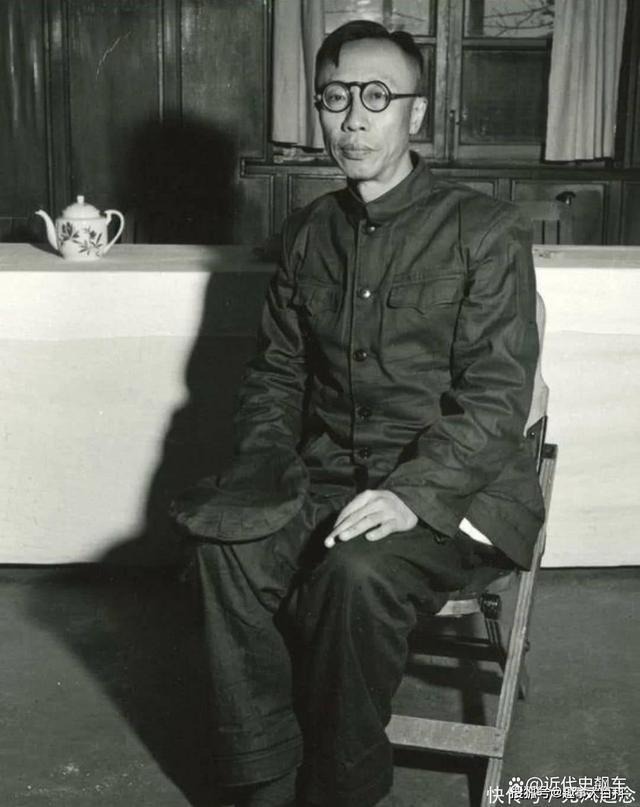

1959年12月4日,溥仪获得新中国首批特赦令。走出抚顺战犯管理所时,他口袋里只有10元人民币和一套蓝布中山装。在周恩来总理的关怀下,他被安排进入北京植物园工作,每月领取60元工资。1960年3月,溥仪在政协文史资料委员会担任专员,开始系统整理自己的经历。

正是在这个特殊时期,命运为他安排了最重要的人生转折。62年5月1日,在同事牵线下,38岁的护士李淑贤走进了溥仪的生活。这位经历过两次失败婚姻的杭州姑娘,发现溥仪每天凌晨三点准时起床写作,书桌上堆满了泛黄的日记本。"他写字时手抖得厉害,但眼神特别专注,"李淑贤后来回忆道,"我帮他整理手稿时,发现他对历史细节记得特别清楚。"

三、《我的前半生》诞生记:一部手稿引发的"文化地震"

1964年,溥仪的回忆录初稿完成时,正值中苏关系破裂的关键时刻。这部近50万字的作品,不仅记录了溥仪从登基到改造的全过程,更揭露了大量伪满洲国时期的机密档案。为了让著作顺利出版,李淑贤带着手稿跑遍了北京各大出版社,最终由中国青年出版社接手。

四、遗产之谜:一本手稿如何变成"摇钱树"?

1967年溥仪去世后,李淑贤意外发现丈夫留下的特殊"遗产":除《我的前半生》手稿外,还包括溥仪与苏联、日本外交官的秘密通信原件,以及伪满洲国时期未公开的照片资料。这些珍贵文献经专家鉴定,确认具有重大历史价值。

更令人震惊的是,随着时代变迁,《我的前半生》持续产生经济效益。1980年代,该书被翻译成英、日、法等12种语言,海外版税累计超过200万元。1994年,香港商人邵逸夫买断电影改编权,投资拍摄同名传记片,仅版权费就支付了500万港元。2013年,故宫博物院为研究溥仪生平,向李淑贤支付300万元资料使用费。

五、幕后真相:文稿争夺战与历史保卫战

1979年,李淑贤发现《我的前半生》手稿存在多处删改痕迹。原来,出版社为配合政治宣传,删减了溥仪对伪满洲国时期的自我批判内容。为此,李淑贤与出版社展开长达三年的法律诉讼,最终通过法院调解获得20万元补偿金。

1980年代中期,李淑贤又面临新的危机。某影视公司欲拍摄《末代皇帝秘史》,声称拥有溥仪日记的独家版权。李淑贤委托律师取证后发现,这些日记原件早已移交国家档案馆。最终在最高法院的判决中,李淑贤成功维护了溥仪著作的完整版权。

六、数字时代的文化遗产:电子版权带来的新财富

进入21世纪,互联网技术让溥仪的文化遗产焕发新生。2005年,中国知网以单篇1500元的价格收录《我的前半生》学术章节,累计收入超百万元。2018年,喜马拉雅FM推出有声书版本,付费收听量突破500万人次,创下单平台历史类有声书最高纪录。

七、历史启示:末代皇帝遗产的现代价值

溥仪遗产的价值演变,折射出中国近现代史的深刻变迁。从战犯到普通公民,从傀儡皇帝到历史见证人,溥仪的人生轨迹本身就是一部鲜活的中国近代史。《我的前半生》不仅是一部个人回忆录,更是研究伪满洲国史、中日关系史的重要文献。

结语

当我们在电子屏幕上翻阅《我的前半生》时,或许很难想象这些文字曾经历怎样的生死辗转。溥仪用毕生心血书写的不仅是个人忏悔录,更是中华民族走向新生的历史注脚。正如著名历史学家戴逸所言:"溥仪的笔,写尽了旧时代的黄昏与新社会的曙光。"而李淑贤用半生守护的,不仅是丈夫的文化遗产,更是一个民族对历史的敬畏与传承。在这片曾经战火纷飞的土地上,一本手稿的传奇,见证着文明如何在废墟中重生。

更正一下:溥仪退位前,民国政府与清朝政府达成的协议有一条是:溥仪退位后,民国政府每年总共为溥仪等原清皇室人员给予400万银元。但后来溥仪退位后,这个钱只给了第一年的。没办法,这些皇宫里的人就只有通过卖宫里的文物来换钱过活。