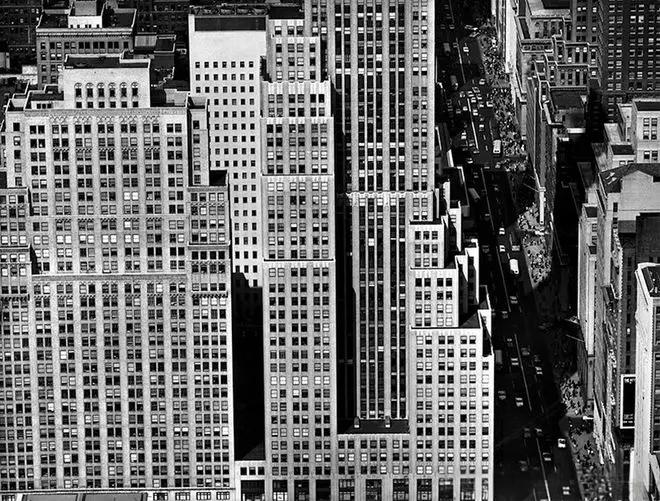

【1955年4月12日,曼哈顿中城——一座城市的呼吸与心跳】

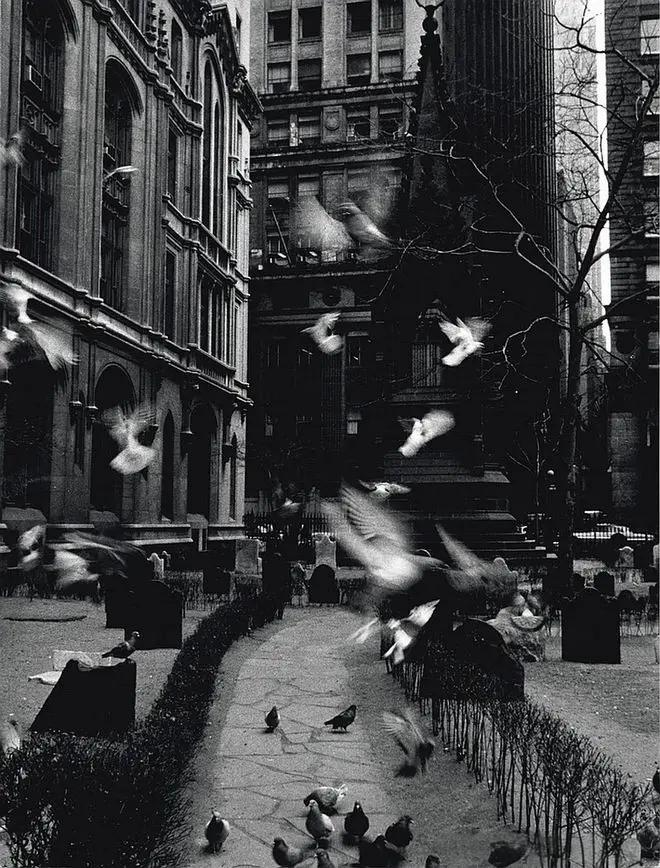

【镜头下的黄金年代:混凝土与鸽群的共生】

马里奥·德·比亚西的镜头从不回避现实的褶皱。在他1955年的作品《鸽子与霓虹》中,一群灰褐色鸽群从圣帕特里克教堂尖顶俯冲而下,翅膀掠过百老汇剧院外墙的巨型广告灯箱,惊起细碎的光尘。“那些鸽子是混凝土森林的野生注解。”他在日记中写道。数据显示,当时纽约市区鸽子数量超过10万只,它们栖息在帝国大厦的通风口、熨斗大厦的雕花窗台,甚至中央车站的铸铁管道里,与穿行不息的人群形成奇妙的共生关系。

【建筑狂潮背后的社会密码】

1. 钢铁巨兽的诞生逻辑

1950年代的纽约摩天楼竞赛,本质是资本与技术的共谋。

- 技术突破:1952年,起重机首次使用液压顶升系统,使建造高度突破400米;

- 资本流向:战后“婴儿潮”催生住房需求,保险业巨头将资金注入地产,曼哈顿地价十年暴涨400%;

- 政策推手:1956年《联邦公路法案》促使郊区化发展,市中心土地稀缺性倒逼建筑向天空延伸。

典型案例:1955年封顶的西格拉姆大厦(Seagram Building),以每平方英尺45美元成本(相当于2025年的430美元),将密斯·凡德罗的“少即是多”理念铸成钢铁宣言。其使用的铍铜玻璃幕墙,反光率比普通玻璃高37%,成为后来全球摩天楼的模仿范本。

2. 混凝土缝隙里的人性微光

在帝国大厦第86层观景台的旋转餐厅,时薪4.5美元的服务生每天要服务300名游客。“他们能背出72个国家首都的名字,却记不住自己孩子的生日。”社会学家大卫·里斯曼在《孤独的人群》中如此描绘。而在哈莱姆区的出租屋里,黑人爵士乐手查理·帕克用萨克斯管抵着暖气片取暖,音符穿过生锈的防火梯,与华尔街收盘钟声形成奇异的二重奏。

【被遗忘的都市人类学:鸽子、乞丐与霓虹灯】

1. 鸽子帝国的兴衰

纽约鸽群在1950年代达到种群巅峰,其生存策略堪称城市进化论的活标本:

- 觅食网络:垃圾车每日倾倒的1.2万吨食物残渣中,37%被鸽群获取;

- 繁殖基地:熨斗大厦的排水管成为理想孵育点,每平方米管道内壁筑巢密度达1.8个;

2. 地下世界的暗流

在42大道的豪华酒店背后,第七大道的地下隧道里游荡着流浪者群体。据《纽约客》调查,1955年全市无家可归者约1.2万人,其中43%聚集在宾夕法尼亚车站地下通道。他们用罐头盒搭建“移动居所”,用《纽约时报》的体育版充当床垫——该版面因刊登拳击手舒格·雷·罗宾逊的赛事结果,被称为“流浪者圣经”。

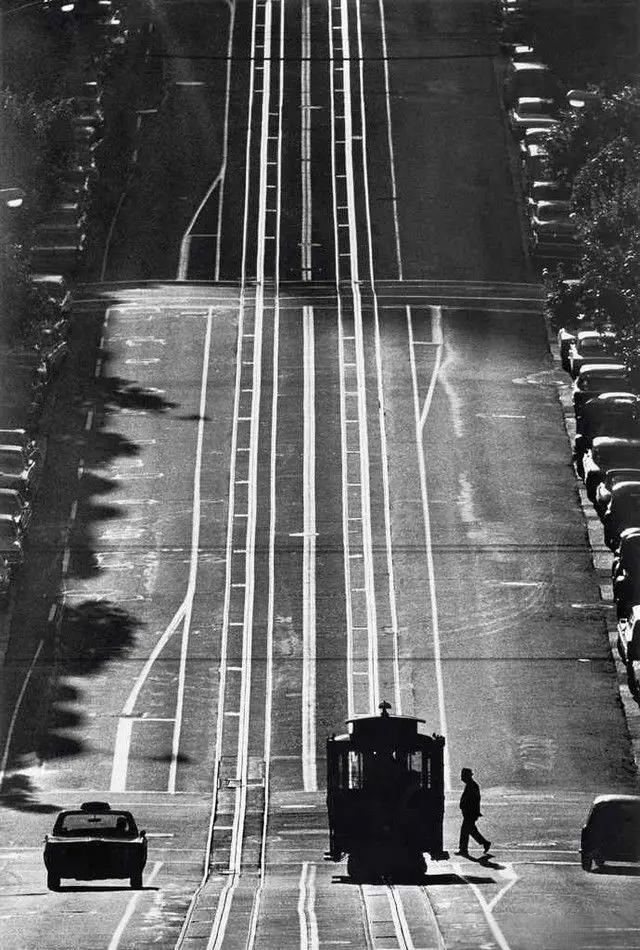

【技术狂想曲:从电梯到电视塔】

1. 垂直交通的革命

1955年,奥的斯电梯公司推出全球首台自动按钮控制电梯,使曼哈顿写字楼通勤效率提升60%。数据显示:

- 帝国大厦:每日升降次数达6万次,相当于每分钟完成4.1次垂直位移;

- 世贸中心工地(在建):起重机吊臂已能抵达218米高度,钢材运输速度比二战时期快3倍。

2. 信号塔的隐喻

【老照片的当代回响】

当马里奥·德·比亚西的银盐底片在暗房显影时,他或许预见了纽约的未来:1956年,联合国总部迁入东河畔,玻璃幕墙建筑群开始吞噬河岸湿地;1958年,第一座自动售货机开始售卖易拉罐可乐,取代了街角酒馆的玻璃瓶装酒。

【结语:钢铁森林的呼吸标本】

纽约的1955年,是混凝土浇筑的乌托邦,也是人性褶皱的显微镜。当马里奥·德·比亚西的鸽子照片在苏富比拍出42万美元高价时,人们终于意识到:那些被摩天楼切割成几何碎片的天空,那些从通风管飘出的爵士乐碎片,那些黏在出租车后视镜上的鸽子粪便,共同构成了都市最鲜活的DNA。

今日的曼哈顿仍在生长,但1955年的影子始终蛰伏在时代广场的电子屏背后——那里滚动播放的股票指数,与当年报纸头版的核能新闻形成奇妙互文。或许真正的纽约从未改变,它只是把鸽群的振翅声,藏进了摩天楼空调系统的嗡鸣里。