川藏线,这条被誉为“中国最美国道”的公路,蜿蜒于崇山峻岭之间,穿越高原雪域。

在这条险峻的路线上。

有一座桥格外引人注目,它就是“怒江大桥”。

大桥位于西藏昌都境内,横跨在深不见底的峡谷之上。

桥身高耸,两侧是陡峭的悬崖。

脚下,是奔腾咆哮的怒江。

每当有车辆驶过怒江大桥,总会有一种特殊的仪式感。

所有的司机,都会在通过大桥时鸣笛三声,这清亮的号角声在峡谷中回荡,仿佛在向什么人致敬。

有些司机会点燃一支香烟。

烟雾袅袅上升,消失在山风中。

大桥附近的路沿上,常常可以看到摆放的鲜花和饮料。

这一切,要追溯到修筑川藏公路的岁月。

一面进军,一面修路1950年冬天,中央下达了一个重要命令。

毛主席说:

“一面进军,一面修路。”

这句话像一声惊雷,在西南的大山里回荡。

那时候的西藏120多万平方公里的广袤大地上,竟然没有一条像样的公路。

从四川雅安到西藏拉萨,不到2000公里的距离。

对于当时的人们来说,却如同天涯海角。

用牦牛运东西,一年才能跑一个来回。

就算骑马,也要半年多时间。

从内地到西藏的路上,只有一些崎岖的小道,勉强能让骡马通过。

这些小道穿过冰川、激流和陡峭的雪山,走起来特别危险。

怒江,是这条路上最难过的地方。

它不是因为长而出名,而是因为太危险。

怒江两岸高山峭壁,水流又急又快。

专家们说这里“不适合人类居住”。

可见有多么艰苦。

连爬山都很困难,在怒江边上想要修桥,难度可想而知。

而且水流湍急,山势险峻,气候恶劣,一年里能工作的时间很短。

1950年冬天,十八军接到了一个新的任务:

进军西藏,修建川藏公路。

队伍分成了两支:

先遣部队负责战斗,支援部队负责修路和补给。

光是参加修路的,就有10万多人。

除了十八军,还有两个施工局和很多藏族、汉族民工。

雅安是最后一个能开车到的地方。

从这里往西,所有东西都得靠人背马驮。

4元5角要想修通从甘孜到昌都的路。

首先得翻过雀儿山。

这座大雪山高得吓人,平均海拔有5000多米。

山上冷得厉害,气温常常在零下二三十度。

地面上,还冻着两三米厚的冰。

战士们想了个办法,来对付这些冰。

他们先砍些树枝,用火烤化冰面。

然后用大锤和钢钎在地上打洞,最后放炸药炸开。

这活儿看着简单,干起来可真不容易。

天太冷了,手一碰到铁器就会粘住。

抡起大锤砸钢钎的时候,一锤子下去手掌都出血了。

晚上睡觉时,战士们累得像泥一样。

第二天醒来,发现头发上结了冰,鞋子冻得硬邦邦的都穿不进去。

但他们还是强撑着爬起来,继续干活。

寒冷、高原反应、辛苦的工作,这些困难像要把人压垮。

但每个人心里都有一团火,那是为国家、为西藏人民服务的热情。

雀儿山的工地上,每天都在上演着惊心动魄的场面。

这天,炮班班长张福林,正带着几个战友在山坡上忙活。

他们小心翼翼地往炮眼里装药,准备进行爆破。

突然,一声巨响传来。

张福林抬头一看,一块巨大的岩石正从山上滚下来。

来不及躲闪,只来得及大喊一声:

“小心!”

就被巨石重重地砸中了。

鲜红的血,很快染红了周围的冰雪。

战友们急忙跑过来,想要抢救张福林,有人拿出针剂,准备给他打针止痛。

但张福林却摆摆手,虚弱地说:

“别打了,我已经不行了。为国家省一剂针吧。”

大家都愣住了。

在这种时候,张福林想的竟然还是国家的利益。

有人忍不住流下了眼泪。

张福林知道自己时间不多了。

他用颤抖的手指了指口袋,轻声说:“我的钱包在这里。”

一个战友赶紧把钱包拿出来,打开一看,里面只有4元5角钱。

张福林艰难地说:

“这是我的党费,麻烦你们帮我交上去。”

说完,他闭上了眼睛,永远地离开了这个世界。

现场一片寂静。

在生命的最后时刻,他想的不是自己,而是党和国家。

4元5角钱,虽然不多。

却是他对党、对事业最后的忠诚。

风餐露宿是家常便饭部队,不能给当地百姓增加负担。

这意味着,战士们不能向老百姓要吃的。

可是在这荒山野岭里,粮食很快就不够了。

战士们饿了,就到山上挖野菜。

有时候运气好,能找到一些可以吃的根茎。

有时候,只能捡些树皮充饥。

大家都瘦了一圈,但没人抱怨。

他们知道,这是为了不给当地百姓添麻烦。

一年多的时间里,这支队伍爬过了200多座高山,有的山高耸入云,有的山峭壁如刀。

他们攀爬陡峭的悬崖,跋涉在及膝的积雪中,有时还要穿过汹涌的河流。

总共走了1.5万多公里。

风餐露宿是家常便饭。

有时候,他们不得不在零下几十度的温度里露营。

食物总是不够,大家经常饿着肚子赶路。

当他们出现在同伴面前时,大家都惊呆了。

曾经精神抖擞的战士,现在一个个都瘦得不成样子。

衣服破烂,脸上满是风霜。

但是,他们的眼睛里依然闪耀着光芒。那是完成使命后的自豪,是为祖国奉献的喜悦。

只剩排长一个人1953年6月,修路队伍终于到达了怒江东岸。

眼前的景象,让所有人都倒吸一口凉气。

两岸是高耸入云的山峰,悬崖陡峭得像被刀劈过一样。

这样的地形,绵延数十公里。

低头看向江面,湍急的水流让人心惊胆战。

正值汛期,江水奔腾咆哮,流速达到了每秒9米。

巨大的浪花,拍打着岸边的岩石。

发出震耳欲聋的声响。

面对这样凶险的江面,战士们只有一种交通工具可以使用——简易的皮筏艇。

这种小船,在湍急的江水中显得那么脆弱。

但却是唯一的选择。

第一次渡江的场景,永远刻在了每个人的记忆里。

七名勇敢的战士挤在一条皮筏艇上,准备首先渡过江去。

皮筏艇刚离岸不久,一个巨大的浪头迎面打来。

船体剧烈摇晃,眼看就要翻倒。

岸上的人们屏住呼吸,紧张地看着这一幕。

突然,又一个大浪袭来。

这次,脆弱的皮筏艇再也抵挡不住,瞬间被掀翻。

七名战士全部落入水中,在湍急的江水中挣扎。

岸上立即展开了救援。

但是怒江的水流太过凶猛,救援的努力收效甚微。

最终,只有两名战士被救了上来,其他五名战士永远地留在了怒江。

但是,修路的任务不能停止。

经过讨论,战士们决定用另一种方法渡江。

他们找来粗实的麻绳,在两岸之间搭起了一条简易的溜索。

这条溜索长达80米,横跨在汹涌的江面上。

有了这条“空中通道”,人员和物资,终于能够安全地到达对岸。

虽然过程依然惊险,但比起直接在江面上航行要安全得多。

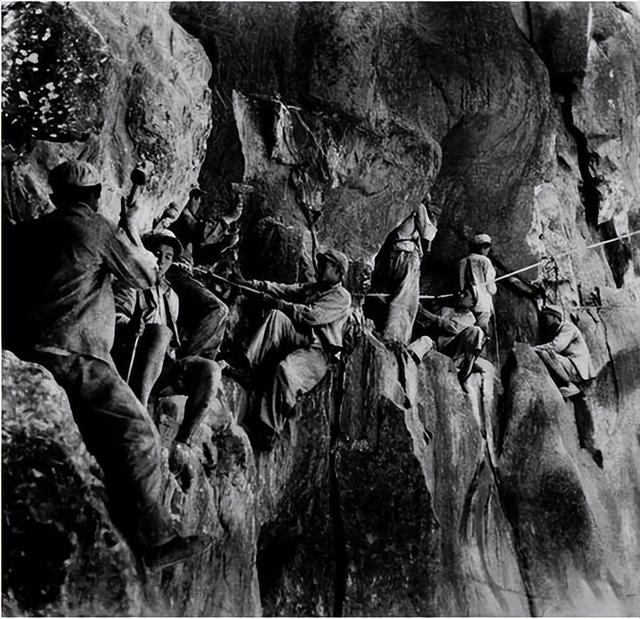

修建悬崖上的通道,是个极其危险的任务。

战士们必须在几乎垂直的岩壁上,开辟出一条路来。

他们把粗绳系在腰间,小心翼翼地在峭壁上攀爬。

每向前挪动一步,他们就要先用钢钎在岩石上凿出一个洞。

这需要极大的力气和精准的技术。

钢钎打进去后,他们再用绳子把自己固定住。

就这样,一点一点地在悬崖上开出一条窄窄的通道。

54师162团2营4连的工兵排。

整整八个月,他们在悬崖上奋战。

风吹日晒,寒冷和高原反应折磨着他们,但他们坚持了下来。

然而,意外还是不断发生。

有时候是脚下的石头突然松动,有时候是一阵大风袭来,一不小心就会失足坠落。

慢慢地,排里的战士一个接一个地牺牲了。

有的掉进了湍急的怒江,有的摔在了锋利的岩石上。

最后,这个原本有30多人的排,只剩下了排长一个人。

他独自完成了剩下的工作,终于把这段悬崖上的通道修通了。

当任务完成的那一刻。

排长站在悬崖边上,看着眼前的怒江。

八个月来的艰辛、失去战友的痛苦,一下子全涌上心头。

他回想起每一个牺牲的兄弟,心中充满了悲痛和愧疚。

排长仰天长啸,声音中充满了悲伤。

他对着滚滚的怒江水大喊:

“兄弟们,我来了。”

说完,他毅然跳入了江中。

每1公里牺牲2个人1954年,一个令人激动的消息传遍了整个中国:

川藏公路终于通车了!

这条全长2255公里的公路,凝聚了无数人的心血和汗水。

11万筑路人,4年零8个月。

当第一辆汽车驶上这条崭新的公路时,所有人都激动得热泪盈眶。

这不仅仅是一条路,更是一条连接西藏与内地的纽带,是国家发展的重要象征。

然而,欢欣之中也掺杂着深深的悲痛。

这条公路修建,付出了巨大代价。

在公路两旁,长眠着3000多名将士和1000多位藏汉民工。

他们用生命铺就了这条道路,让天堑变通途。

如果细细计算,每修通1公里就要牺牲2个人。

怒江大桥,74米,牺牲30多名战士。

这个数字令人心痛,也让人更加珍惜这条来之不易的公路。

正如人们常说的:

“一寸山河一寸血!”

1954年到1955年,怒江大桥重建。

却发生了一件令人心碎的事。

据说,有一位年轻的战士,在修筑桥墩时出了意外。

那天,他已经连续工作了很长时间,疲劳让他的动作变得不那么灵活。

就在他为桥墩灌注水泥的时候,突然失去了平衡。

摇晃了一下,不幸跌入了刚刚灌注的水泥中。

战友们看即展开救援。

有人伸长了手臂去够他,有人想用工具把他捞出来,还有人试图搅动水泥。

但是水泥凝固得太快了,年轻战士越陷越深。

最后,大家不得不面对一个残酷的事实:

他们救不出这个年轻人了。

战友们含着眼泪,眼睁睁地看着他被水泥慢慢吞没。

那一刻,每个人的心都碎了。

这个故事,很快在修路的队伍中传开了。

人们说,这位年轻战士用生命,永远地融入了怒江大桥。

他成为了这座桥的一部分,它静静地矗立在那里。

就像一位哨兵,日夜守护着这座桥,守护着这条路。

每当有人经过这座桥,就会想起那个感人的故事。