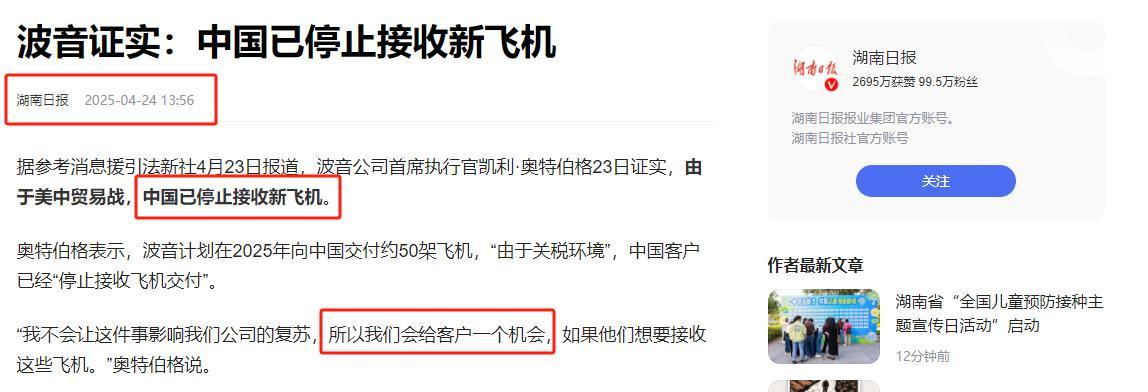

2025 年 4 月,波音公司首席执行官凯利・奥特伯格在财报会上的一番言论震动全球航空业。面对中国暂停接收 50 架波音飞机的僵局,他宣称 "将给中国一个机会接收这些飞机,否则将转售其他客户"。这一表态暴露了波音对中国市场的误判 —— 在中美贸易摩擦升级、国产大飞机 C919 加速替代的背景下,这种 "居高临下" 的谈判姿态不仅无助于解决问题,反而加剧了双方信任裂痕。

波音的傲慢源于其对中国市场的长期依赖。数据显示,中国曾是波音 737 系列最大海外市场,占其全球销量的 25%。然而,自 2019 年 737 MAX 空难后,波音在中国市场的份额从 52% 暴跌至 18%,而空客同期份额从 48% 升至 79%。更严峻的是,中国民航局对 737 MAX 的复飞审核仍未通过,直接导致三大航司推迟接收 10 架原定交付的飞机,涉及合同金额 12.8 亿美元。这种安全信任危机叠加贸易摩擦,使得波音在中国市场陷入 "技术失宠" 与 "政治失势" 的双重困境。

二、中国反制:多维布局与产业突围

面对波音的 "最后通牒",中国采取了系统性反制措施,展现出维护产业安全的坚定决心。

经济层面

,中国对美加征 34% 航空关税,导致波音飞机引进成本激增 32.5%。以吉祥航空推迟接收的 1.2 亿美元 787-9 为例,税后成本升至 1.6 亿美元,直接削弱了波音的价格竞争力。与此同时,中国航司加速转向空客与国产飞机:2025 年空客在中国订单达 300 架,而 C919 累计订单突破 1200 架,东航、南航等航司计划未来三年接收超 300 架国产飞机。这种 "双轨替代" 策略,正在重塑全球航空产业链格局。

技术层面

,中国民航局强化适航审查,要求 "所有进口飞机必须通过中国适航认证"。这一政策直接卡住波音 737 MAX 的复飞进程,倒逼其在安全性上作出实质性改进。更具战略意义的是,C919 的技术突破正在打破波音 - 空客垄断:其国产化率已突破 60%,发动机、航电系统等关键领域实现自主可控,2025 年产能目标提升至 75 架,并计划 2026 年获得欧盟适航认证。这种技术自主化进程,使中国在航空制造业拥有了 "反制杠杆"。

外交层面

,中国推动建立 "航空供应链安全对话机制",要求美方取消对华航空材料出口限制,同时承诺对符合适航标准的波音机型开放市场。这一倡议既展现了合作意愿,也为波音设置了 "安全认证 - 关税减免" 的谈判框架,将问题从政治对抗拉回技术协商轨道。

三、战略困境:波音的内外交困

波音的 "最后通牒" 不仅未能奏效,反而使其陷入多重战略困境。

市场替代风险加剧

:中国暂停接收的 50 架飞机中,25 架为 737 MAX、10 架为 787,总价值超 50 亿美元。尽管波音声称已与马来西亚、印度航空接触,但这些替代买家面临三大难题:一是飞机配置需重新调整(如客舱布局、航电系统),二是供应链依赖美国零部件可能受关税冲击,三是未来若中美关系缓和,"二手新机" 将大幅贬值。更讽刺的是,马来西亚航空洽购的 18 架 737 MAX 8,正是中国航司原计划 2025 年接收的订单,这种 "拆东墙补西墙" 的策略,暴露了波音全球供应链的脆弱性。

财务压力持续攀升

:波音 2025 年 Q1 财报显示,尽管营收增长 18%,但净亏损达 3100 万美元,未交付订单价值 5450 亿美元。中国市场的停摆使其现金流雪上加霜:仅 50 架飞机的交付延迟,就可能导致其 2025 年营收减少 15-20 亿美元。为缓解压力,波音被迫将 737 MAX 月产量从 38 架下调至 35 架,并加速裁员以削减成本。

地缘政治风险外溢

:波音的困境折射出美国 "技术遏制" 政策的失败。中国通过 C919 项目,已带动上下游 300 余家企业协同发展,形成年产值超千亿的航空经济走廊。这种产业生态的构建,使中国在航空制造业拥有了 "抗压韧性"。反观波音,其过度依赖中国市场的风险在贸易摩擦中集中爆发,而美国政府的关税政策不仅未能保护波音,反而加速了其市场份额流失。

四、深层博弈:全球航空格局的重构

当前航空业的博弈,本质是中美两种发展模式的较量。波音的困境揭示了 "技术霸权" 的局限性:在全球化时代,任何试图通过政治手段垄断市场的行为,最终都会被市场规律反噬。而中国的策略则展现了 "技术自主 + 开放合作" 的双重逻辑 —— 既通过 C919 实现产业突围,又以 "安全对话" 机制维护全球供应链稳定。

这种博弈的未来走向,将取决于三个关键变量:

技术突破速度:C919 若能在 2026 年获得欧盟认证,其国际竞争力将大幅提升,可能在东南亚、中东等市场与波音形成直接竞争。

贸易政策走向:若中美关税战长期化,波音可能被迫将更多产能转移至非中国市场,但这将导致其成本上升、利润率下降。

地缘政治风险:美国若进一步升级技术封锁,可能倒逼中国加速构建自主产业链,最终形成 "双轨制" 全球航空体系。

结语:霸权逻辑的破产与产业自主的觉醒

波音的 "最后通牒",恰似全球化退潮期的一声叹息。在这个技术变革与地缘重构交织的时代,任何企业都无法再依靠 "垄断优势" 维持地位,唯有通过技术创新与开放合作,才能在全球产业链中占据一席之地。中国的反制措施,不仅是对波音傲慢的回应,更是对 "技术霸权" 的挑战。未来,航空业的竞争将不再是单一企业的较量,而是国家产业生态与制度韧性的比拼。波音若不能放下身段,正视中国市场的需求与变革,终将沦为全球航空格局重构的旁观者。