我是70年代出生的人,父母都是土生土长的农民,含辛茹苦抚养大我们兄弟姐妹六个。

我是家里最小的孩子,从小到大就受到父母和哥哥姐姐们的疼爱,身上难免有点娇惯之气。幸好还不至于脱离农村人的本质,也就是本性并不坏,虽然多了点娇惯,也还知道“适可而止”。

哥哥姐姐们上学的成绩都不太理想,也有当时条件的限制,他们最多也就读完了初中。到我上学时,家里已经只有我一个人上学了,条件自然也得到了改善。

于是,家人几乎把所有的关注都集中到了我身上,不需要我帮着家里做任何事,即使是学校放农忙假,他们也绝对不会叫我去干活。

哥哥甚至还说:你去地里干活那是“帮倒忙”,还不如在家里多读几句书,把成绩搞上去。

所以,我的成绩相对还算是很不错的,虽然不能说是拔尖的,却也常年保持在班级前三的水平。

家人一直希望我能上中专,我初中二年级的时候,父亲病了一场,吃了大半年的药才痊愈。

或许是因为这个原因,父亲便经常在我耳边唠叨:你将来就去读卫校吧,当医生不但能救死扶伤,不管什么朝世都能吃饱饭。

于是,我中考的志愿就填了卫校,我们那一届有两个选择:一是地区卫校,二是县里的卫校,我以一分之差被县卫校录取。

原本以为,上了卫校就算端上了铁饭碗,毕业后就能去医院当医生。

可进了学校才知道,县卫校的毕业生,只有一部分能分配工作,因为生源主要是卫生系统的职工子弟,毕业后也就能自己去找接收单位。

但我的父母都是农民,又怎么能够帮我找一份吃国家粮的工作呢?

于是,三年卫校毕业后,即使我的成绩名列第一,也还是遇上了“毕业即失业”的尴尬,回到了老家种地。

这时候,父亲反倒对我表示出一些歉意了,说当时就不应该“怂恿”你去读卫校,如果当时去上高中,或许还能考个大学。

也怪不得父亲这么说,和我同届的堂哥成绩一贯就比我差,但当时上了县里的高中,我卫校毕业这年,他高考就考上了大学。

所谓木已成舟,或许也是16岁的我还太小,还不懂得回家种地与上大学之间的差异,心里对父母并没有任何的埋怨,反倒很坦然地说:只要我有本事医术好,还需要担心没饭吃?

既然无法去医院上班,读了几年卫校总得搞点事做吧?父亲为了“弥补”对我的误导,凑了一笔钱帮我开了一个小诊所,诊所就开在我们村的桥头上,而我就成了坐堂医生加药师。

那个年代,农村诊所的管理还不是很规范,再加上管理机构对本县卫校的毕业生也比较同情,我几乎没有费什么力气就办好了开业手续。

就这样,我这个十六七岁的“小毛孩”就成了地地道道的乡村医生了。

在那个年代,农村缺医少药的情况还相当严重,就以我们乡为例,除了公社所在地附近的几个村子有几个赤脚医生之外,偏远村落甚至连赤脚医生也没有。

我家所在的村子也没有,还扼守着两冲的山水,往里走还各有三四个村子。于是,我的诊所开业不久,我马上就成了附近几个村子乡亲们眼里的“红人”。

凭着比较扎实的基本功,我的诊所很快就打开了局面。附近几个村子的人,但凡有点头疼脑热的,基本都会来找我看病。稍微重点的病、或者年龄大点行动不便的人,还会来请我出诊。

我虽然在和同学们联系时自嘲“赤脚医生”,但心里却并没有忘记老师教导的医德。

当时有一句很高大上的口号:到2000年,人人享有基本卫生保健。我自己也颇有种责无旁贷的使命感。

正是出于这种心理,在接待病人时,我基本都能做到“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,内心深处也确实最佩服古往今来的那些“大医精神”。

不到半年,我这个小伙子,在附近几个村竟然都有了不错的口碑。来我诊所看病的人络绎不绝,有时候连吃饭都得忙里偷闲对付一口,乃至于来请我出诊的人,有时候还得等一段时间。

凭着那份信念,我算是站稳了脚跟,只要我背着药箱走出去,在附近几个村子里,都能获得乡亲们热情的接待与尊重。

这对我是一份极大的鼓励,甚至可以说在某种程度上,这种精神上的收获,还要远超过金钱物质的利益。

就就么没过多久,我就逐渐习惯了这种生活,而且还有点乐此不疲了。

客观点说,当乡村医生这份工作,体力上还真的有点累,但我却从来没有任何的抱怨。这里面无非就是两层原因:

一是能满足自己内心深处的那种“崇高的理想”,其次也无需讳言,当乡村医生的收入也还算不错。

日子就像流水般过去,我也从当初那个十六七岁的“大男孩”成了十八九岁的大小伙子了。

在当时的农村,男青年二十岁就开始有人说亲成家,像我这样的“优秀青年”,自然更不会被人忽视。

只不过,或许是我真的“优秀”的缘故,那些有意无意给我说亲的人所提及的女孩,要不就是容貌有过人之初,要不就文化水平在农村比较高的人。

只可惜,我那时一心扑在事业上,对于爱情似乎还暂未开窍,于是就辜负了很多人的好心。

时间来到93年初,这年的我马上就要二十岁了。这三四年来,我已经算是一个老资格的乡村医生了,对与日常接诊时遇到的各种病症,基本都能做到处变不惊,处理起来也得心应手得很。

十一月底,我去一个叫肖家冲的村子出诊,处理完病人回家时已经黄昏前后了。那天下了点雪,也幸好下了点雪,天色虽然暗了,但路面还是看得很清。

我骑着那辆嘉陵70的摩托车歪歪扭扭地往家里赶,走到和公路交界处时,眼见得过了河就是我的诊所,心里总算松了口气。

走了一两百米公里就要再次沿着河堤回家,公路和河堤的交汇处有个不小的拐角,有人放了点稻草码成了垛。我的摩托车不小心滑了一下,人虽然没有摔倒,但摩托车却倒在了路上。

幸好速度很慢,摩托车倒在地上发出一阵轰鸣然又是怠速在转,我自嘲地笑了笑,刚想要扶起来继续回家时,耳中传来一阵呻吟声。

我四处打量了一下,怎么也没有看到人影,于是便把摩托车扶起来熄了火,检查有没有哪里摔坏时,那呻吟声再次响起。

这一次我终于听清楚了,那个声音是从稻草垛里传出来的。

这么冷的雪天,谁会在稻草垛里?我便一边大声问“谁”,一边朝稻草垛走去。

走到稻草垛旁边一看,果然是一个人躺在那里,全身上下都堆着稻草,只露出一个戴着“冬瓜帽”的头在外面。

听到我的询问,那个冬瓜帽朝稻草外面伸了一下,嘴里还在说:是我,外地人。

听口音,这是个外地人,出于职业习惯,我便走到他身边,拨开了他身上的稻草问道:这么冷的天,您躺在这里干嘛?

说话之间,稻草已经被我拨开了,我的问题已经无需他回答。

因为我看清楚了,稻草垛里的人是个六七十岁的老人,一条裤腿上还有很明显的血渍。

“是个受伤的外地老人”,我心里就有了个初步的答案。

弯下腰和他说了几句,很快就弄明白了原委:老人是外地卖甜酒药的人,离我们这里有四五百公里路。

今天坐车到了我们镇上,在附近几个村子转了一天,不小心摔了一跤,原本以为没啥大事,可走到这里又滑了一下,没想到就起不来了。

看着躺在稻草上的老人,我不由得同情心泛滥起来:天寒地冻的,一个外地老人,还是个受了伤的老人,怎么能让他在这里过夜?

于是,我和他解释了几句,然后把他抱到我的摩托车上,一溜烟回到了我的诊所。

生了火烤了一阵,等老人情绪好一点之后,我这才小心翼翼地给他检查伤势。这一看不要紧,据我的估计,老人的两条腿都受了伤,甚至很有可能骨折。

这可不是我能解决的问题,稍微思考了一下才安慰他不要急,先在我这里住一晚,明天送你去医院。

老人倒是对我千恩万谢的,反正就是说一些感谢的话。弄了点饭给他吃了,稍微洗漱了一下就安排他住了下来。

第二天一大早,我就把自称“风伯”的老人送去了医院。最后的结果和我猜想的一模一样,老人的两边髋骨都裂了,暂时不能下地行走,基本上算是暂时“瘫痪”了。

区医院的医生和我也熟,得知这个病人是我从路上“捡回来”的,便劝我把他留在医院,然后和老人的家属联系,尽快把他接回去。

其实昨晚我就问过老人,但他除了告诉我自己家在郴州之外就什么也不肯说,更别说家人的联系方式了。

联系不上他的家人,又不能扔下他不管,不得已,处理一番之后,在老人的恳求之下,我只得把他又带回了家。

就这样,老人算是“赖上”了我,我除了每天都得服侍他的吃喝拉撒之外,每隔几天还得送他去医院复查。而他身上的钱也不多,刚开始还能自己掏检查费,到后来干脆就拿不出钱了。

但风伯一次在安慰我不要怕,还说只要自己的腿好了,马上就回去拿钱来还给你。

我对他的说法半信半疑,只是总不能把他赶出去扔到野外吧?就这样半推半就地默认了他的做法。

一转眼,风伯在我家住了六七个月,眼见得夏天都要过完了,他的腿终于好了,第一时间就和我告辞,说是要回郴州去拿钱,还要带家人来感谢我。

人与人的关系就是这么奇妙,尽管一开始,我心里多少对他有点怀疑,但这么久的相处,竟然也有点舍不得的亲情之感。最后还打发了一些路费给他,把他送上了去市里的班车。

风伯这一走就如同黄鹤,最开始我还在估算从我们这里往返郴州需要多少时间,风伯什么时候大概会回来。

可一个月过去了,两个月过去了,风伯一直没有露面。我也逐渐失去了信心,甚至连我的父母也不再提起这回事了。

又到了年底,每年的这个时候,也才是我比较空闲的时候。

那天我正坐在诊所里烤火看书,突然门外传来一阵马达的轰鸣声。

要是放到现在倒也见怪不怪,可在那个年代,汽车的马达声在农村还真是很少听到,乃至我也忍不住放下了手里的书,把视线朝窗外看去。

这一看不要紧,门外竟然停了三辆小车,而且就停在我的诊所门口,最前面一辆车上下来一个中年男子,看样子应该四五十岁的样子,直接朝后面的车子走去。

我心里也挺好奇的:没有听说我们村有什么人在外面发了大财啊,怎么一下子来了好几辆车呢?

就在我的迟疑与猜测中,后面两辆车的车门也打开了,车上下来几个人,里面竟然还有个熟人。

不错,风伯从一辆车上下来,身上的穿着也不是以前那副模样,收拾得像模像样的,朝另外三个人挥挥手,说了几句我听不懂的话,还不忘朝我这边指了指。

风伯嘴里开始喊道:黄医生,我来了。

我这才醒悟过来,风伯这是回来还钱来了。说真的,心里还真有点如释重负的感觉。

毕竟谁的钱也不是大风吹来的,他在我这里吃住这么久,我还帮他垫付了一些医药费,真要是打了水漂连句话都没有,我总还是有点膈应。

我赶紧起身出门,走到门口就遇到了走在最前面的风伯,老人家笑呵呵地对我说:小黄医生,实在对不起,过了这么久才来,你是不是以为我不会再回来了?

我当然不会傻傻地说出自己心里的想法,赶紧回答:您老别这么说,也没几个钱的,您来不来真无所谓。

就这么寒暄了几句,我把他们几个请进屋里坐下。寒暄了几句,风伯这才向我介绍,陪他来的是他的三个儿子,今天是特意来感谢我的。

就这样,我和风伯父子四人聊了一下午,晚上当然得招待一下他们。

风伯的三个儿子也多次想我表达了谢意,尤其是他的大儿子,看样子就是个做大生意的人,在我的诊所里家里看了好几遍,最后问我说:

黄医生你虽然心地善良又年轻有为,但你的诊所规模实在太屈才了,不知道你有没有打算扩大的想法?

我不好意思地摸着头说:就算我想做大,也是心有余而力不足啊,再说了,像我们这样的穷乡僻壤,再大的医院似乎也浪费吧。

我的话似乎得到了他的认同,于是不再说话,应该是在心里估算着什么。

吃过饭,风伯说他们今晚要连夜回去,还催着几个儿子赶紧把事情处理好。

他们三兄弟应该已经有了共识,最后还是老大开口对我说:

黄医生,原本希望能帮你扩大一下规模,但你下午说的意见也确实是现实。刚好我在你们市里开了一家小医院,我现在正式邀请你过去,不知道你愿不愿意?

就这样,我告别了经营四年多的乡村诊所,来到了市里的医院上班。

平台不同了,我也不得不“身不由己”地去提高自己,先是参加了自学考试,后来又被送去生成的医院培训进修。

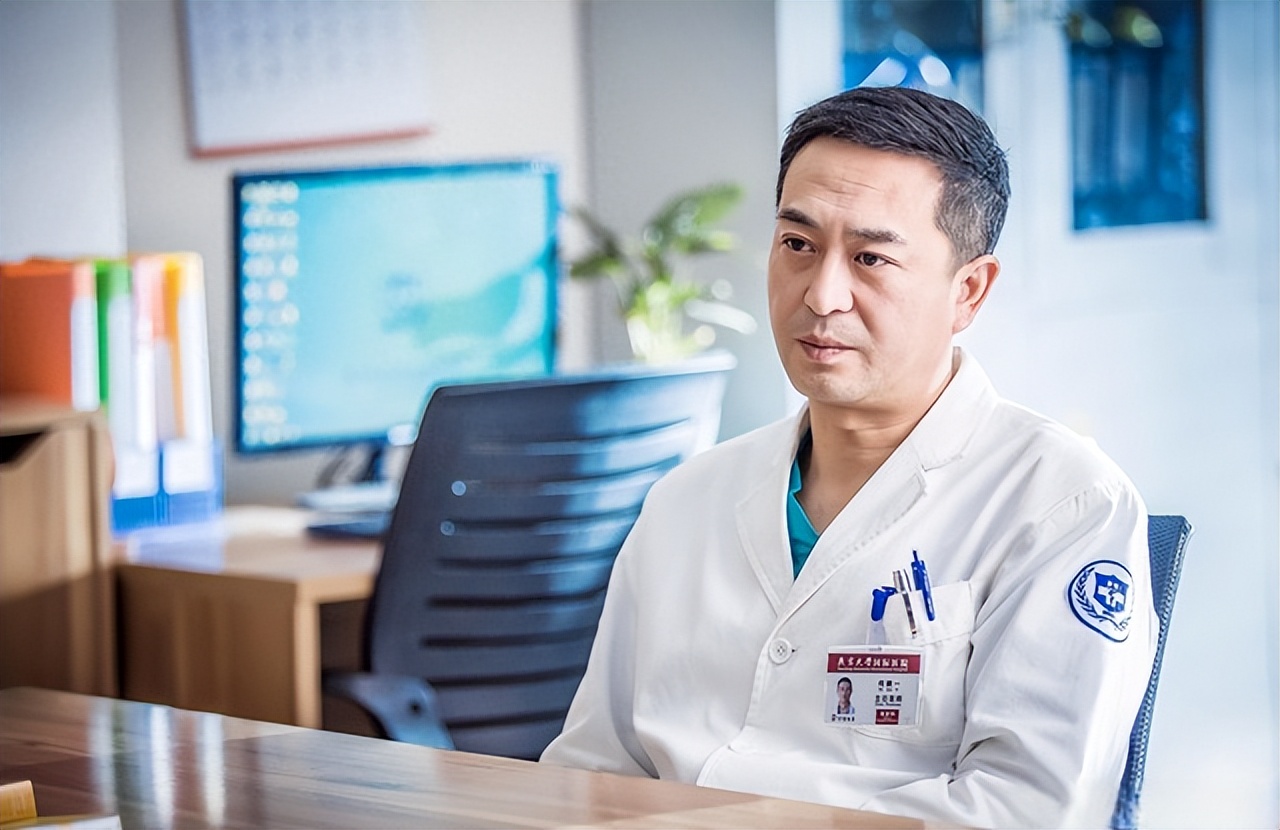

几十年过去了,我也已经人到中年即将退休。很多时候,我都对自己副主任医师的职称感到惶恐:

如果不是当年和风伯的那一场偶遇,我的人生,或许就真的只能呆在那个小山村里了……