1962年,王稼祥的政治路子上有了大变动。他给上头递了份报告,说咱们国家在外交上得松松绑,好让国内能挺过这难关。不过,主席对他的报告里头的几个看法,持不同意见。

真没想到,江青那边急脾气的康生,竟拿那份报告里的“不同意见”当武器,猛攻王稼祥,害得他不得不“因病休息”,暂离了工作岗位。到了1966年,那段长达十年的混乱日子拉开了序幕,康生又暗中指挥人对王稼祥进行批判和刁难,最终他被发配到了河南信阳。

1972年的时候,王稼祥已经整整十年没在工作岗位上了!他那时候才66岁,比起主席、总理还有那些老伙伴们,他其实还算是挺年轻的!

这天,他和老婆一块儿去看朱德。瞧着比自己大了整整20岁的朱老总,还在岗位上忙活着,他心里头直嘀咕:“老总,跟您比起来,我这年纪算是小年轻了……您都这么大岁数了还在为国家的事儿操心,我呢,倒好,过得挺悠闲,想想都觉得自己不应该啊!”

朱德乐呵呵地讲:“老大已经发话了,说你也该出山干活了。他心里一直惦记着你呢……老大以前就夸你是个立下大功的人,让你自己写封信过去……”

王稼祥心里头那叫一个激动,到家后立马提笔,给中央和毛主席写了封信,说自己“想找份工作干干”。没多久,毛主席就有了回音,说赶紧让王稼祥出来做事!而且,主席还在大伙儿面前夸他,说他是大功臣呢!这么一来,王稼祥就又踏上了新的工作岗位。

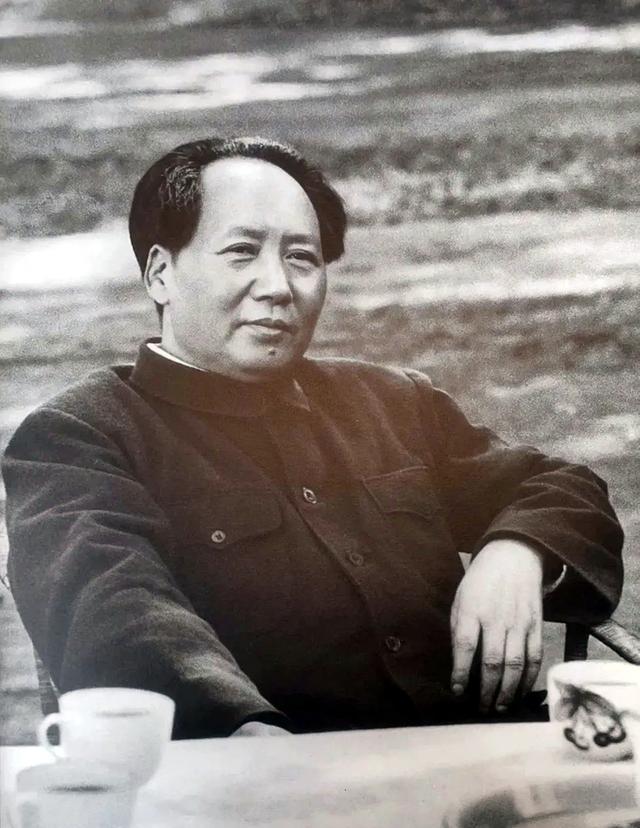

王稼祥究竟是个啥样的人?为啥毛主席那么器重他?他都干过哪些大事儿?

【家境富足的少年走上革命道路,曾是王明支持者】

1906年,王稼祥在安徽呱呱坠地。他爹做点小生意,家里还算宽裕,这让他从小就能上得起学,接受挺全面的教育。到了18岁,王稼祥去了芜湖的一所高中,在那儿碰到了些新潮的思想,没多久,他就一心扑进了革命事业里。

1925年的时候,19岁的王稼祥因为积极参与学生活动,结果被学校给撵出来了。之后,党组织看中了他,就安排他去苏联深造。跟他一起去的,都是满腔热血的进步小伙子,以后在中国的革命道路上,他们可都是能挑大梁的人物。这里面,就包括王明。

那时候,“共产国际”打算在这些人里培养自己的心腹,好让他们当上中国共产党的头头,这样他们就能长期“管住”中国革命。王明,就是“共产国际”在远东的头头米夫看中的“将来中共的老大”,他周围还有不少人支持他,王稼祥就是其中一个。

从1927年起,国内革命就像火苗一样迅速蔓延开来。到了1930年,米夫领着王明、王稼祥、博古和张闻天他们一伙人到了上海,打算推王明“坐上头把交椅”。

王明一开始是通过打击“立三路线”来建立自己的威望,而王稼祥则负责在宣传上出力,他写了很多批判“立三路线”的文章。那时候,王稼祥成了王明的好帮手。到了1931年,六届四中全会上,米夫助王明一臂之力,让他掌握了中央的领导权。从那以后,王明就在党内大力推行亲近苏联的教条主义,还有“左”倾的冒险做法。

不过,就在那一年,顾顺章这些大人物叛变了,上海那边一下子变得特别紧张。王明一看情况不妙,就赶紧跑回苏联躲风头。他跑之前,把党中央的事情交给了博古他们几个,还特别叮嘱:“不管啥事,都得先问问共产国际的意思。”就这样,王明虽然一天都没在中央苏区待过,但他还是留下了一个“苏联回来的派系”在上海,他们就像远程操控一样,管着各个苏区的事情。

更糟糕的是,博古领导的临时党中央,竟然一路坚持走“王明的主张”!那时候,王稼祥也是“王明主张”的一个铁杆追随者。

【深入苏区,跳出“教条主义”,宁都会议力挺毛泽东】

1931年3月份,王稼祥、任弼时还有顾作霖他们几个,一块儿到了中央苏区。王稼祥头一回见到了大名鼎鼎的毛泽东主席。那时候,第一次反围剿战斗刚打赢不久,大伙儿正忙着商量接下来怎么打仗,怎么安排部署下一次的反围剿呢。

王稼祥听了毛主席的讲话,心里头特别有感触,就主动去找他,两人坐下来好好聊了聊。他直接问毛主席:“斯大林提了个看法,说四川可能是咱们中国革命最合适的根据地,你对此有啥想法没?”

毛主席摆了摆手,自然而然地往口袋里摸去,像是在找烟抽。王稼祥眼疾手快,赶紧从兜里掏出一包烟递了上去。主席瞄了一眼,笑着接过来:“哟,三炮台啊,这可是好烟!咱们刚到这儿,啥情况都还不摸底,往后还得多靠你指点指点呢。”王稼祥一听,连忙谦虚又真诚地回应。

主席笑着,意味深长地说:“你可是个留过洋的学问人,外面的世界懂得多,外交那块儿,你可以多使使劲儿……”

很明显,毛主席对这些被称为“留苏派”的人了解得并不多。聊着聊着,他发现这位留学生为人诚恳,态度谦虚,开始详细地讲述起自己的革命历程、军事方面的想法,还有对中国革命将来该怎么走的一些看法。王稼祥呢,也分享了不少共产国际的事儿和他个人的见解。

这次深聊,居然聊了一宿,给王稼祥心里留下了深深的烙印。他慢慢察觉到,共产国际对中国革命的那些打算,好像并不那么接地气,“王明路线”好像不对劲;而眼前的这位,好像已经给中国革命找出了一条新路。

打那以后,王稼祥不再死守“王明路线”,转而慢慢靠拢毛主席的思想。不过,后来苏区来了一批“留苏派”党员,他们还当上了大领导,这样一来,毛主席就被晾到了一边,他那套正确的军事打法也被那些坚持“王明路线”的人给批得一无是处。

在第四次围剿战打响前头,中央开了个宁都大会,那会儿毛主席可真是挨了不少批评。可没想到的是,王稼祥站了出来,直言不讳地说:“我虽然听组织的,但毛主席的打仗路子绝对没问题,前几次围剿咱们都赢了,这就是最好的证明,他领导咱们准没错!这时候可不能换帅,那太忌讳了。”

王稼祥的讲话声音一亮,直接把那些“留苏派”的中央大佬们都给震住了,连毛主席都对他有了新的认识。但遗憾的是,会议一结束,他就被安排到后方去“静养”了。

尽管毛主席不在身边,但大家按照他的战术打法,第四次反围剿还是赢了。这让博古他们错误地觉得,这是“王明路线”带来的胜利!与此同时,王稼祥在战场上被敌机炸得受了重伤,虽然捡回了一条命,但也落下了病根。

【担架上开始长征,遵义会议炮轰“左倾”,坚决拥护毛主席】

第四次围剿战斗打赢了之后,博古和李德在“激进冒险策略”上更加坚定,结果却让红军吃了大败仗。到了1934年10月,中央红军没办法,只能开始长征了!

那时候,毛主席身体不好,病得很重,王稼祥更是只能躺在担架上行动。他们俩原本都有可能留在苏区,但最后还是跟着大军走了长征路,并且巧合地被分到了一个小组。这样一来,他俩有了很多机会聊天交流,对中央领导层的看法以及部队的未来走向,两人的观点也慢慢变得一致了。

长征刚开始那会儿,博古和李德指挥得不太对路,红军打得特别艰难,牺牲了好多兄弟,大伙儿心里都难受得很。王稼祥气呼呼地说:“咱得赶紧换领导,这俩人不能再带了,要不然咱们这队伍迟早得拼光!”

“真是无奈,我现在说的话没人搭理呀!”毛主席叹了口气说道。

说不定,现在大家心里都挺窝火的!要是我去劝劝,应该还是有不少同志会站你这边的……

王稼祥是个行动派,他不顾自己身体不好,还是努力去联系了很多同志,跟他们商量事情。特别是他还争取到了重要领导人张闻天的赞同。另一边,毛主席也经常拉着周总理、朱德他们一起讨论问题,最后也成功赢得了他们的支持。

1935年刚开始那会儿,红军成功占领了遵义,这标志着一个大转折点的到来!

遵义会议开场了,但起初并不怎么顺畅。博古和李德在作反思汇报时,还是一个劲儿地说是因为敌人太厉害了,所以才碰了钉子,根本不愿意承认是路线方针和指挥思路出了岔子!毛主席听了他们的说法,直接摇了摇头,明确表示问题出在领导和指挥上。

这时候,王稼祥又一次站了出来,他的话直戳问题的核心:“我力挺毛主席的看法!这明显就是领导和指挥上的漏洞!还有王明那一套路线的错,左倾冒险主义的锅也得背!咱们红军就得让像毛主席这样的人来带,他以前带着红军多次打赢了反围剿,那可是实打实的战绩……”

他是中央的重要头目,也是“留苏派”的一个代表人物,以前还支持过王明的路线,所以他的讲话特别重要!这话一说出来,就像往平静的水面扔了个大石头,一下子炸开了锅,很多人都站出来,说要让毛主席再来带红军!

王稼祥投出的那至关重要的一票,让遵义会议实现了历史性的大转折。打那以后,中国革命就围绕着毛主席这个核心,一步步迈向了胜利的大道!

【苏联带病归来,坚决跟王明作斗争,首次提出“毛泽东思想”】

1937年6月份,王稼祥的老毛病又犯了,他不得不再次去苏联养病。到了年底,王明带着康生和陈云回到了延安。这回,王明还是仗着共产国际的背景,动手改组了党中央。新的领导班子很快就定了下来,包括毛主席、张闻天,还有王明、康生、陈云,一共五位书记。

随后,爱揽权的王明跑偏走上了“右倾”道路,老呆在武汉不挪窝,还老是不打招呼就自己发声,跟中央唱反调,简直就是“另搞一套小朝廷”!就在这中央快被搞分裂的节骨眼上,王稼祥及时回归了!

1938年,王稼祥带着共产国际的最新“消息”回来了。中央让王明回延安参加会议,可他竟然大胆要求大家跑到他那儿去开会。这时候,王稼祥又一次站了出来,他直接用共产国际特使的名义发电报:赶紧回延安开会,听共产国际的安排,得听中央的,不然自己看着办。

王稼祥立场坚定,态度强硬,把王明给镇住了,保住了党中央的团结。他直接点出了王明的问题,还传达了共产国际的意思:得支持毛主席当头儿!打那以后,毛主席的领导地位,共产国际也认可了,这多亏了王稼祥的使劲儿。

后来,他一直主管思想政治工作、教育培训、政策探讨以及作风整顿等事务,还在1943年头一回提出了“毛泽东思想”。他这番具有开创性的概括,拉开了马克思主义中国化学术研究的序幕,为发展和充实“毛泽东思想”立下了汗马功劳!

1944年,王稼祥的老毛病又犯了。两年后,他跑到苏联去瞧病,病好后立马去了东北,管起了政工和宣传的活儿。等到新中国一成立,他就当上了第一任驻苏联的大使,给新中国的外交出了不少力!

王稼祥好几次在紧要关头做出的“大贡献”,真的改变了革命的走势!就算在那段动荡的日子里他遭了点罪,主席心里还是一直挂念着他。本来中央打算安排他去做一项重要的外交任务,可谁能想到,1974年初,他突然因为心脏病走了!主席别提多难过了,心里只剩下满满的怀念。