我们今天常说的“道德”一词,在先秦是两个概念,道是道,德是德。

诸子百家的“道”与“德”,意义范畴各有不同。

比如,儒家和道家追求的最高目标都是“道”,但儒家所言之“道”,主要是从人伦社会的层面讲的,所谓“道不远人”;

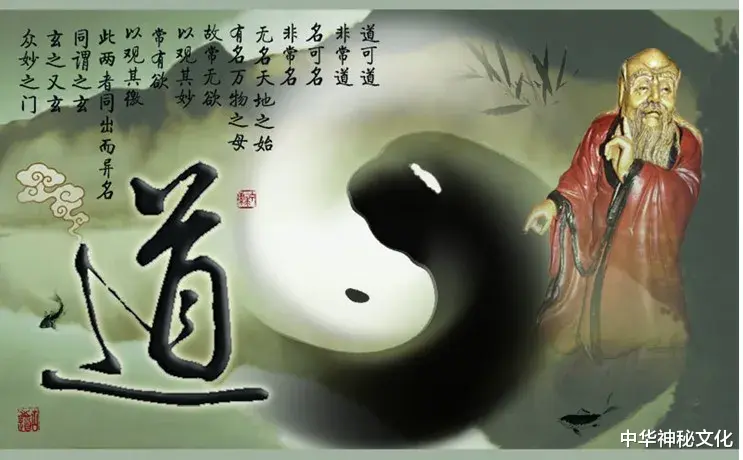

而道家所言之“道”,则是“先天地生”的世界本原,是一种普遍性的、超越性的本体或实体,难以用语言来表达(“道可道,非常道”)。

儒、道两家所讲的“德”,差别就更大了,甚至可以说是截然相对的。

在孔孟儒家那里,“德”主要是指“仁、义、礼、智、信,温、良、恭、俭、让,忠、孝、悌、廉、勇”等品质或品行。

这些都是人们日常所习闻的“德”,而且大部分也是我们今天所认可的“德”。

但道家所说之“德”,就是另一番面貌了——正如有学者所指出:

儒家之“德”,是“世俗的、人伦的、直接的、血缘的、人情的”;

而道家之“德”,根本上则是“超世俗的、自然的、间接的、非血缘的、无意识的”。

那么,哪些是道家所提倡的“德”呢?

除了我们所熟知的“无为”、“自然”、“素朴”、“柔弱”、“虚静”等,《老子》(《道德经》)中还有多处谈到“德”,如:

“从道之德”

《老子》第二十一章说:“孔德之容,惟道是从。”

意为:大德的形态,是由道所决定的。

“善德”和“信德”

第四十九章说:“善者,吾善之;不善者,吾亦善之;德善。信者,吾信之;不信者,吾亦信之;德信。”

意为:善良的人,我善待他;不善良的人,我也善待他;这样可使人人向善。守信的人,我信任他;不守信的人,我也信任他;这样可使人人守信。

“赤子之德”

第五十五章说:“含德之厚,比于赤子。”

意为:道德涵养浑厚的人,就好比初生的婴孩。

“不争之德”

第六十八章说:“善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下。是谓不争之德……”

意为:善于为将帅的人,不逞勇武;善于作战的人,不轻易激怒;善于克敌制胜的人,不与敌人正面冲突;善于用人的人,对人谦下。这叫做不争的品德……

等等。

从以上我们不难发现,道家所提倡的“德”,很多都是超世俗的,甚至是反世俗的。

再如《老子》第三十八章说:“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。”

按照世俗的一般观念,有“德”,就会有“德名”,也应该有“德名”,这样社会就可以以之为榜样,鼓励人们努力去修德。

然而在道家看来,有德名,就有可能作伪,刻意求德,其德就不纯正。

因此真正重要、可贵的“德”,是不以德为德、有德而无德名的“德”,是因任自然、无为而无以为的“德”。

道家的很多观点就是这样,往往是超越世俗,乃至惊世骇俗的——

世人皆以为“刚强胜柔弱”,道家偏认为“柔弱胜刚强”;

世人争名争利,事事相争,道家却提倡“不争”,并说“以其不争,故天下莫能与之争”;

……

至于对儒家所提倡的那些“德”,也是世俗普遍认可的“德”,道家大部分都是持否定意见的。

如《老子》第三十八章说:“故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。”

又如第十八章说:“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。”

你对道家的观点怎么看?你认可道家的“德”吗?

欢迎留言发表高见!

-完-

【如果你觉得不错,欢迎点赞和关注我们,码字不易,谢谢支持!】

看了此文感觉德在儒道确实有差别,道家的德是自发的,儒家的德是人为的,所以当“德”不能自发时就需要人为的纠正,也就是离道远时便需要德来引领去追随道(孔德之容,唯道是从),如果跟不上德,便需要仁义等来寻求[捂眼睛]

为而不有,不争,不恃,视为为不为,能无为而不所不为