文丨会发光的暹罗

编辑丨会发光的暹罗

前言

他曾是《人民日报》的精英,被《时代周刊》评选为“中国最具影响力的50人”之一。

可他却公然发表亲日言论,为日本辩护,甚至否认南京大屠杀!最终在香港街头遭到暴打,沦为丧家之犬。

从体制内的座上宾到人人喊打的“卖国贼”,究竟是什么让他一步步走向深渊?

马立诚早年经历

1946年,马立诚出生于南京一个普通的工人家庭,幼年特殊的时代背景深刻地影响了马立诚的童年和少年时期,他目睹了新中国从一穷二白到逐渐走向繁荣的历程,也亲身感受了那个时代特有的激情与理想。

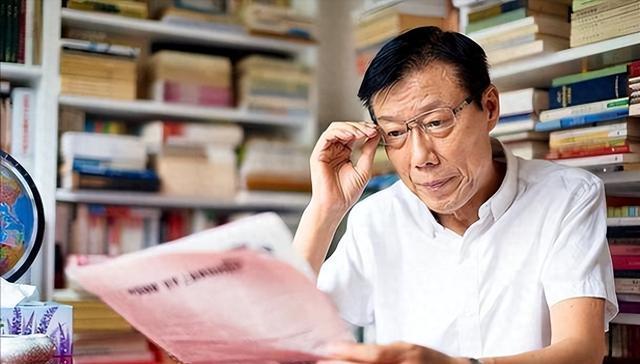

他从小就展现出对知识的强烈渴望,尤其热爱阅读,从连环画到世界名著,无论是课本还是杂书,他都如饥似渴地汲取着其中的养分。年幼的马立诚常常沉浸在书中的世界,从书中了解四海八荒,上下五千年的故事,为他日后在文学领域的发展打下了坚实的基础。

然而,时代的动荡也让他的求学之路并非一帆风顺。“文革”的到来,让无数中国青年的求学梦戛然而止,马立诚也不例外。

正当他踌躇满志地准备迎接高考时,却遭遇了高考中断,不得不进入工厂成为一名工人,在轰鸣的机器声中度过了自己的青春岁月。

尽管如此,马立诚从未放弃对知识的追求,他利用业余时间坚持自学,在昏暗的油灯下,在嘈杂的车间里,他孜孜不倦地汲取知识的甘霖,不断充实自己,等待着命运的转机。

1977年,高考制度的恢复如同一道曙光,照亮了无数中国青年的求学梦,也为马立诚的人生带来了新的希望。他凭借着多年的积累和不懈的努力,以31岁的“高龄”成功考入武汉大学历史系,开启了人生的新篇章,也为日后踏入中国最高级别的媒体平台埋下了伏笔。

从评论新星到“敢言”公知

大学时代的马立诚,仿佛蛟龙入海,他充分发挥自己的文学天赋,在时政评论领域崭露头角。八十年代的中国,正处于改革开放的浪潮之中,社会思潮风起云涌,各种新思想、新观点层出不穷。

在这个充满活力与变革的时代,马立诚以其犀利的文笔和独特的视角,对社会现象进行深入剖析,他的文章针砭时弊,一针见血,赢得了广泛的赞誉,也引起了一些争议。

毕业后,他进入中国青年报工作,并凭借着出色的表现,很快被调入《人民日报》评论部,成为一名评论员。在那个思想解放的年代,马立诚以“敢言”著称,他敢于触碰社会敏感话题,他的文章观点鲜明,立场坚定,成为体制内一股不可忽视的力量。

1985年,马立诚开始酝酿一部大作,他将目光投向了改革开放以来中国社会发生的巨大变革。经过几年的潜心创作,1988年,他的第一部著作《绿色的深渊》问世。

这部作品以其独特的视角和深刻的思考,引起了广泛的关注。随后,他笔耕不辍,陆续出版了多部作品,进一步巩固了他在评论界的地位。

1998年,他出版了《交锋》一书,以改革开放20年来的社会变革为背景,记录了四次重要的思想交锋,引发了巨大的社会反响,他也因此声名鹊起,被视为中国高级知识分子的代表人物,甚至被美国媒体评选为“中国最具影响力的50人”之一,达到事业的巅峰。

然而,在鲜花和掌声的背后,马立诚的思想也开始发生微妙的变化。他对西方价值观的片面解读,以及对个人声誉的过度追求,都为日后的悲剧埋下了伏笔,如同盛宴上的毒酒,最终将他推向了深渊。

精心策划的“洗脑”之旅

2002年,对于马立诚来说,是一个命运的转折点。这一年,他作为《人民日报》评论部副主任,受邀前往日本进行文化交流。彼时,中日关系正处于所谓的“蜜月期”,两国之间的文化交流活动频繁。然而,这场看似普通的交流活动,实际上却是一场精心策划的“洗脑”之旅。

日方深知马立诚在国内的影响力,因此对他给予了超规格的接待,从五星级酒店的豪华套房到米其林餐厅的盛宴,无一不体现着日方的“盛情”。

更重要的是,日方安排了多名所谓的“历史学者”与他“交流”。这些“学者”并非真正的历史研究者,而是肩负着特殊使命的政治掮客。在交流过程中,他们巧妙地避开敏感话题,大谈中日友好,并不断向马立诚灌输经过精心包装的日本历史观,试图篡改他对于那段历史的认知。

他们带着马立诚参观所谓的“和平纪念馆”,刻意淡化日本侵略战争的暴行,美化侵略者的形象。他们利用各种文献和资料,对南京大屠杀等历史事件进行歪曲和否认,试图将侵略战争的责任转嫁给中国。

起初,马立诚还能保持清醒的头脑,坚持自己的历史观,对日方的说法提出质疑。但是,在日方持续不断的“糖衣炮弹”攻势下,在“顶级学者”的座谈、名流的私人酒会、以及文献古籍的“特别开放”中,他的心理防线逐渐崩溃,开始怀疑自己一直以来坚持的立场。

他逐渐接受了“双方责任”的论调,认为中国政府的“过激反应”也是导致战争爆发的原因之一。最终,在这场精心策划的思想攻势中,马立诚彻底迷失了方向,被“洗脑”成功,从一个曾经的“敢言”者变成了一个历史的扭曲者。

从亲日言论到背叛行径

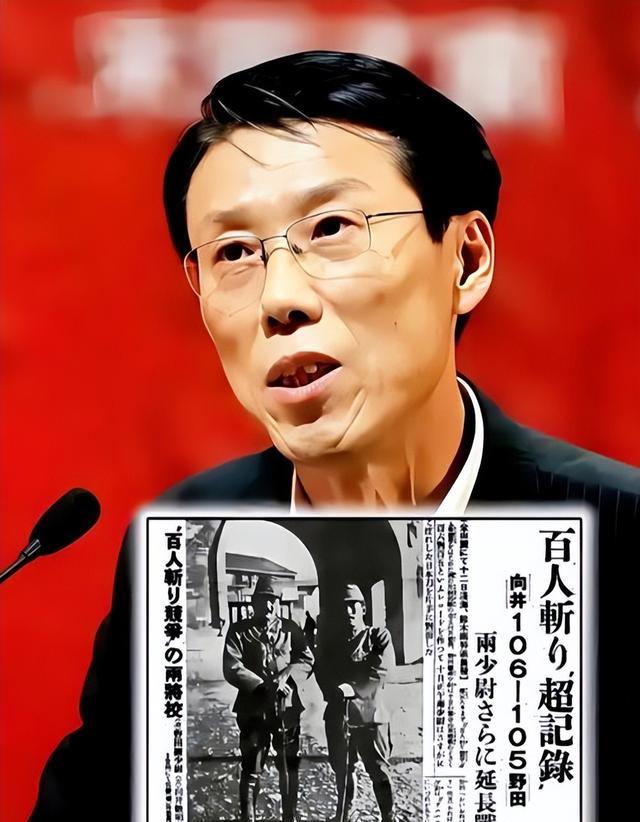

回国后,马立诚判若两人。他发表了《对日关系新思维》一文,主张中日两国应该“放下历史包袱”,与日本共建“东亚共荣圈”,实现“和解”。这篇文章立刻引发了轩然大波,社会各界纷纷对其进行谴责,认为他的言论严重伤害了中国人民的民族感情,是在为侵略者“洗白”。

《人民日报》也迅速做出反应,将其开除。一夜之间,他从一个体制内的精英变成了一个被口诛笔伐的对象。然而,马立诚并没有就此收手,反而变本加厉。

他接连发表《脱离反日》、《日本不必向中国谢罪》等文章,公然否认南京大屠杀,为日本侵略行径辩护,甚至美化伪满洲国,淡化钓鱼岛争端。他的言行彻底突破了民族底线,沦为日本右翼势力的代言人,从曾经受人尊敬的“公知”变成了人人喊打的“卖国贼”。

失去了国内的一切后,他投奔日本,却最终因为“非法滞留”被日本驱逐出境,落得个丧家之犬的下场。逃往香港后,他依然不知悔改,继续发表亲日言论,最终在香港街头遭到爱国青年的暴打,为他的荒唐人生画上了一个悲剧性的句号。

马立诚的沉沦之路,是一个令人深思的案例。它不仅关乎个人选择,更折射出时代背景下复杂的社会思潮,以及外部势力对中国知识分子的渗透和“洗脑”。如何坚守民族立场,维护国家利益,如何在外部诱惑面前保持清醒的头脑,这些都是值得我们深思的问题。

结语

那么,您认为马立诚的悲剧是谁的责任?

是时代的悲剧,个人的选择,还是外部势力的阴谋?

信息源:马立诚:东京大学客座研究员、人民日报高级记者.环球网.2015-11-26 。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。