伟人,真不愧是伟人。

1949年,毛主席在天安门城楼上宣布新中国成立,不久之后,林彪指挥着四野就已经打下了广州,距离解放香港已经近在咫尺。

四野战士们正摩拳擦掌准备一鼓作气解放香港,却突然接到了毛主席撤兵的命令。

关键时刻,毛主席为何会突然改变攻打香港的作战计划?

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

兵临香港城下

兵临香港城下随着解放战争的节节胜利,到了1949年,国民党政府开始大规模败退,蒋介石带着一部分重要的官员率先跑到了台湾,剩下的一部分没有抢到台湾机票的国民党政府人员都从大陆跑到了香港。

从4月份解放军强渡长江、解放南京开始,实际上就已经宣告了国民政府在大陆统治的灭亡。

而四野部队从9月开始进攻广州,在香港的那些人的心更是提到了嗓子眼,当10月14日广州被解放,不仅躲在香港的那些国民政府“遗老遗少”噤若寒蝉,就连占领香港数十年的英国殖民者也开始颤巍巍地开始组织所谓的“预备军”。

英国,对于中国人来说是有着与其他列强国家不同的看法的,当初在清朝末年时期,就是英国打着贸易的旗号把满载鸦片的商船停靠到我国的港口,在随后的对清政府劫掠行为中,英国也始终都是最为积极的国家。

然而就在前不久解放军强渡长江时,英国的紫石英号、黑天鹅号、伦敦号、伙伴号四艘战舰在违反国际航行规则的情况下,选择无视解放军的警告先后闯进了边防区,不仅被解放军用岸炮打成重伤,而且还挂起了白旗。

紫石英号冲突事件虽然属于小规模冲突,但却足以引起全世界的瞩目。

这不仅证明了共产党的政府与国民党政府对待英国以及其他列强国家态度截然不同,而且还证明中国政府敢、也能够打赢那些看似强大的列强国家。

如果说鸦片战争时期的失败是列强凌辱中国近代史的开始,那么这一次炮击紫石英战舰的事件就是标志着新中国从此改变过往的地位,已经站了起来、强了起来!

中央军委在打击紫石英号之后,还发出了对挨打的英国谴责声明,尤其强调了包括英国、美国在内的西方国家都是给国民党政府反抗解放军提供过帮助的,也是间接地表明了新中国对于英国政府的强硬态度。

其实,早在1948年底时,我国所发的一篇新年贺词中就已经对美国和英国进行了点名批评,而且在发动渡江战役之前朱德也喊出了“坚决消灭境内一切抵抗的反对力量”的口号,以及强调“保卫祖国领土完整”,这当然不仅包括台湾,同样也包含了香港。

正是基于这些原因,英国当局在得知解放军解放广州,并且向南部继续推进,一直推进到了海边时,不得不提高了香港的“防御措施”。

当时的香港岛上并没有多少兵力,连同警察加到一起也不过勉强能够凑上4个旅的兵力,这点兵力对于横扫国民党军队百万大军的解放军来说,根本不值一提。

彼时的香港港督葛量洪都已经认定自己将会是香港的“末任港督”,他所做的那些所谓的“防御”也不过虚张声势而已。

葛量洪早就已经听到了英国国内政坛中的一些言论,虽然有一部分和英国首相丘吉尔那样声称“收回香港就要从我的尸体上踏过去”,但更多的人还是理智地认为英国根本没有办法抵挡解放军的大军。

奇怪的是,葛量洪所担心的事情并没有发生。

解放军的炮弹没有打过来,而是紧急停止了准备对香港进行的战斗,并且通过秘密渠道给他传递来了周总理代表中央领导表达的和平解决香港问题的三个条件:

香港不可以当做反对新中国的军事基地;不能进行破坏新中国威信的活动;保证中国人在香港的安全。

这三个条件其实看起来都并不是很难达成,而且即便有难度达成,也能够让香港保持和平状态,葛量洪和英国政府也会尽全力达成的。所以当时葛量洪就很痛快地同意了这三个条件。

那么,究竟是什么原因,让已经摩拳擦掌的解放军突然停止行动呢?中央又为什么会发布那三条简单的条件呢?

主席的考虑

主席的考虑从1949年开始,南京、广东等地先后被解放,四野当真是可以用势如破竹来形容,林彪也信誓旦旦地向主席做出了保证,只要三天时间就可以完成渡海、占领的工作,并且全面解放香港。

但是让林彪以及四野的战士们都没有想到,一向“宜将剩勇追穷寇”的毛主席,竟然在这种关键的时刻让他们停下解放香港的脚步。

周总理在1951年时曾经对毛主席这一次停止解放香港的命令作出了解释。

在建国之前,毛主席就已经有了暂时不去解放香港的打算。毛主席认为,解放香港并不只是单纯地占领香港的问题,而是包含着国家的领土问题、历史遗留问题等多种问题。

从本质上来说,香港是我国领土,这是不争的事实,只不过是在1840年中英爆发鸦片战争之后,英国在攻打广州的同时也直接出兵占领了香港。

腐朽的清政府无奈之下才签订了丧权辱国的《广州和约》《南京条约》《北京条约》等一系列不平等条约。

准确来说,就连“租借”给英国99年的条约也属于“不公平条约”之内。

清政府被北洋政府取缔之后,北洋政府曾经以第一次世界大战战胜国的身份在巴黎和会中提出“取消列强不平等特权”。

在华盛顿会议中北洋政府也要求英国归还占领土地,但都被英法美等列强粗暴、无礼地忽视或者驳回。

归根结底,就是因为那一句“弱国无外交”,那些所谓的正义的同盟国,根本不会采纳没有影响力国家的建议。

即便是在第二次世界大战战胜之后,作为同盟国的美国也是对蒋介石进行了施压,最终逼迫蒋介石同意“中国军队不会到香港接受日军投降”,英国则顺理成章在香港接受日军投降,也达到了继续占领香港的目的。

毛主席自然也想到了历史遗留问题这一点,同样,作为中国当时的盟友苏联也想到了这一点,1946年对西方媒体采访时就曾经说过“中国那么大,现在许多地方都还没有能够完全管理好,还急着要那一块地方干什么呢?将来我们完全可以进行协商解决问题嘛。”

在1949年2月斯大林特使米高扬,也曾经和毛主席提到了香港问题,毛主席也首次对外明确表示对于解决香港问题的态度。

“现在来说,虽然我们还有一半的领土还没有解放,但是总体来说还不构成问题。陆地上可以直接把军队开过去,但是在海上和岛上的问题就比较复杂了,我们还需要用更灵活的方式去解决。我们也可以考虑采用多花一些时间和平过渡的方式,那样的话用战士们的生命去急于收回香港,意义就不是很大了。”

毛主席认为香港和澳门的地理位置特殊,如果能够很好地利用香港的特殊优势来作为中国发展海外关系的纽带,则具有更大的意义。1963年与索马里总理舍马克谈话时,毛主席也印证了他当时的观点。

“我们现在暂时不会用武力收回香港,因为它不仅对地区,也对世界贸易有着一定的影响,我们当然不会因为收回香港而对世界贸易带来影响。”

毛主席决定“暂时不收回”的另外一个原因,就是政治因素。

伟人的眼光

伟人的眼光对于解决香港问题来说,毛主席所考虑更多的,还是当时新中国所处的国内外环境问题,也就是政治因素问题。

当时中国在国际上的处境其实并不乐观,英美等国家出于对利益的追求,曾经长时间对国民政府提供帮助,可以说是与新中国处于相对抵制的状态,尤其当中国军队以炮击的方式证明了自己的态度之后,英国对待即将成立的新中国,一定也是谨慎甚至敌对的态度。

正是在这种环境下,毛主席判定如果当时解放军渡海收回香港之后,英国以及美国政府,一定会在国际上给新中国制造麻烦,或者是在贸易方面实行封锁,或者是在政治上孤立、围剿。

反之,中国没有急于用武力收回香港,英国实际上还在继续着“租期”,那么就是在和中国呈现一种“租客”的关系,那么就会尽量和中国保持较为和谐的关系。

英国曾经以“日不落”自称,在全球各地都有殖民地或者属地,东南亚地区和远东的势力虽然在第二次世界大战之后有所减弱,但已经成为经济亮点的香港,还是能够成为中国和海外沟通的跳板。

可以说,毛主席在没有正式建国之前就已经把新中国放在了国际舞台上,所考虑的问题也不仅仅是收回一城一地的角度,而是已经更高一层、更快一步。

他已经把新中国成立之后的经济和政治发展的方向做了明确的判断,认为中国一定是对外开放的,绝对不是再一次“闭关锁国”。

所以在新中国开国大典举行之前,香港的报纸上就曾经出现过一篇文章,其中就已经说明香港是“遇到了最有利的形式”,因为新中国成立之后正是百废待兴的阶段,对于贸易的需求将会空前高涨,香港正好可以利用这一个好机会,否则就是“历史性的不理智”。

当时的香港总督葛量洪正是看到了这一篇文章,又结合送来的三项约定,才认定解放军当真不会渡海解放香港,所以才会“愉快的”在协议上签了字。

因为葛量洪也知道,以香港目前所处的局势来看,能够保持“维持现状”的状态是对英国方面最有利的状态。

如果说“维持现状”是处于新中国未来发展的必要性考虑,那么对于英美等国是否会保持对我国的“善意”,那么就是存在一定的“可能性”或者可以算得上是“不确定性”了。

随着与香港政府签订的三项约定,所以当时有一些社会主义国家就对我国的这一行为进行了批评,认为我国是在向帝国主义示弱,认为我国作为一个社会主义国家本就不应该允许帝国主义殖民地的存在。

对于这一看法,当时毛主席也并没有多做解释,其实意思很明显,就是等着让事实来证明孰对孰错。

在新中国成立之后,毛主席在会见蒙哥马利以及英国前首相希思时,也都提到了“暂时不会谈香港的问题”。

最早证明毛主席做出正确战略决策的,正是在香港问题上与我国达成一致的英国,它成为了西方国家中第一个承认新中国地位的资本主义国家。

当初毛主席所担心的西方国家从政治和经贸渠道对中国进行封锁时,香港也的确成为了持续向大陆输送相关战略物资的主要通道。

从这些在事后发生的事实来看,毛主席当初的战略性决策是无比正确的。

那么,毛主席是否有想过究竟如何解决香港问题呢?答案当然是肯定的。

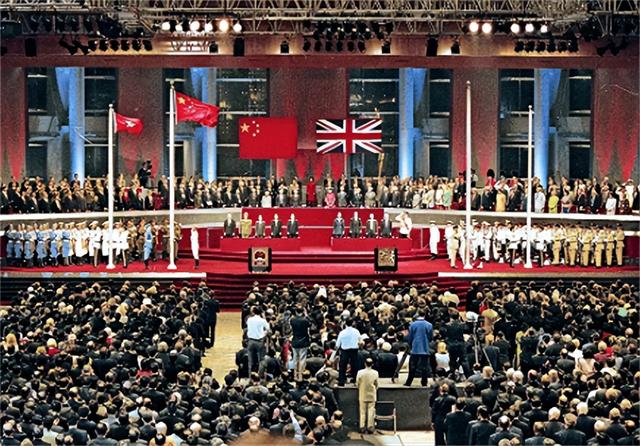

毛主席在会见希思时,问身边的周总理“香港是在1898年租借给他们的,距离那时候还有多少年?”“到1997年满,还有24年。”

当时没有等到毛主席说话,希思抢先说,“到那时候香港一定会进行平稳的交接。”希思的态度很明确,就是英国明确知道毛主席的想法,在保持稳定发展的同时也会保证按时、平稳地将香港交还给中国。

当时已经81岁的毛主席是笑着说出一句 “恐怕到那时我们都已经不在了,那些事情还要他们年轻人去办了。”

事实证明,毛主席料到了英国人未必会真的如希思所说的那样乖乖交还香港,还是中国人坚持从“铁娘子”手中“接回”的香港,最终使香港的问题圆满地在“年轻人”手中画上句号。

结语

结语回头来看,不得不佩服当初毛主席和党中央对于香港问题英明的判断,在那个错综复杂的国际形势中能够顶住压力、看清方向做出最正确的抉择,这才是伟人的睿智。

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。