1978年12月24日,中央在人民大会堂为彭德怀元帅举办了一场庄重的追悼仪式,彭德怀的战友和家人都出席了这次活动。

就在这个时刻,彭德怀的前妻浦安修表达了希望参加追悼会,以表达她的哀悼之情。

然而,消息一出,不少人立刻表达了不满情绪。他们认为浦安修早已与彭德怀断绝关系,没有资格参加他的追悼仪式。这种看法在群众中引起了广泛争议,许多人觉得她的出现不太合适。反对者主要基于两人曾经的分离事实,认为这会影响追悼会的庄重性。这一争议反映了人们对历史人物关系的复杂态度,以及对其生前决定的不同解读。

【革命伴侣】

浦安修与彭德怀的结合原本被传为美谈,然而他们的婚姻最终以遗憾收场。

在遇到浦安修之前,彭德怀已经经历了两次婚姻,但这两段感情都以失败收场。因此,直到他步入中年,仍然是一个人生活。

彭德怀由于之前婚姻的不愉快经历,对再婚一直持回避态度。然而,作为老战友的陈赓却十分关心他的终身大事,一直想帮他找个合适的伴侣,可惜始终没有遇到合适的人选。

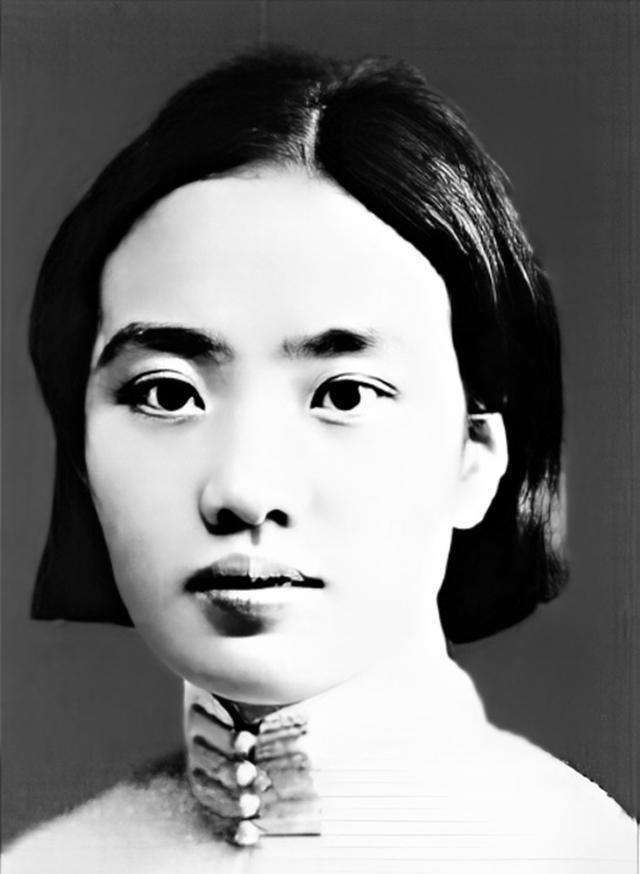

浦安修和彭德怀原本生活在不同的地方,彼此并不认识。17岁时,浦安修怀着对革命的热情,经过长途跋涉来到延安,成为了延安的一名新学员。

浦安修在校期间表现优异,她具备扎实的文化基础,因此在学业上取得了显著进展。

她在学校表现特别出色,不仅学习上是个榜样,还积极参与文艺活动,展现出活跃的个性。在运动场上,她的身影总是引人注目,成为校园里一道亮丽的风景。

这位才华横溢的女学员在延安迅速崭露头角,她的名声传遍了整个地区,连陈赓都听闻了她的故事。

陈赓在深入了解浦安修后,认为她的性格和背景与彭德怀十分契合,觉得两人很适合在一起。

于是,陈赓就这件事跟彭德怀说了。

彭德怀一开始就表达了坚决的反对态度。他觉得自己大半辈子都在战场上度过,现在要重新建立一个和睦的家庭实在太难了。即便这个对象是陈赓推荐的,他也不认为两人能相处融洽。

陈赓对彭德怀的反对早有预料,但他并不慌张,反而打算为彭德怀和浦安修创造接触的条件。很快,这样的机会就自然而然地出现了。

在延安的一场篮球赛上,浦安修也参与了比赛。陈赓费尽口舌,劝说彭德怀暂时放下手头的工作,陪他一起去看球赛。彭德怀虽然不清楚具体情况,但还是同意了陈赓的邀请,两人一同前往观赛。

出乎意料的是,彭德怀和浦安修在这次相遇中,竟然萌生了深厚的感情。

在球场上,浦安修灵活敏捷的表现牢牢抓住了彭德怀的注意力。整个比赛过程中,彭德怀的视线始终没有离开过浦安修。

陈赓敏锐地捕捉到了这些细节。比赛刚结束不久,他就多次安排彭德怀和浦安修共进晚餐,创造机会让他们互动交流。通过这种持续接触,两人逐渐建立了感情基础。

在陈赓的牵线搭桥下,彭德怀和浦安修的关系迅速拉近,不久后便到了准备结婚的地步。

那时候,他们的关系让周围的人都眼红不已。

彭德怀和浦安修这对夫妻,看似八竿子打不着。彭德怀自认是个大老粗,而浦安修却是年轻的知识分子。两人出身不同,性格迥异,阅历差距悬殊。按理说,这样的两个人很难走到一起。可命运就是这么奇妙,他们偏偏结为连理,这段姻缘在当时看来确实出人意料。

然而,爱情有时候就是这么不可思议。两个性格迥异、生活方式截然不同的人,竟然能够携手走过漫长的岁月,共同经历生活的点点滴滴。

左太北曾在彭德怀家中寄居过一段时间。

她将彭德怀和浦安修当作自己的第二对双亲,后来她这样回忆道:

彭伯伯和浦阿姨相处得很和睦,几乎从不争执,连高声说话的情况都很少见。特别是彭伯伯,虽然在外面有时候脾气不太好,但在家里,他非常尊重浦阿姨,态度始终温和。

熟悉这对夫妇的人普遍认为,他们的婚姻生活和谐美满,双方不仅在情感上相互扶持,更在革命事业中志同道合。他们的结合建立在共同的政治抱负和理想信念之上,这种默契使他们的关系更加稳固。

【危机重重】

在战争时期,生活条件极其艰难,尽管身为将领的妻子,浦安修并未享受任何特殊照顾,反而承担了常人难以想象的艰辛。

彭德怀大部分时间都在战场前线,导致他和妻子很少有见面的机会,甚至一年到头也碰不上几回。

尽管面临重重困难,浦安修始终毫无怨言,独自承担了一切。她在后方默默支持着彭德怀,而彭德怀在前线也时刻惦念着她。两人虽分隔两地,但彼此的心始终紧紧相连。

两人之间虽然没有那种惊天动地的誓言,但他们的感情是实实在在经历过生死考验的。没有华丽的承诺,只有共同面对困难时的相互扶持。这种感情,比那些空洞的誓言更有分量,更经得起时间的打磨。他们的故事,是用实际行动写就的,而不是靠甜言蜜语堆砌的。

这种生死与共的情感,理应比和平时期的爱情更加牢不可破。然而出乎所有人意料的是,新中国成立后,战争结束,他们的关系却逐渐产生隔阂,最终分道扬镳。

建国初期,他们夫妇的婚姻关系一直保持平稳。然而,这种和谐状态在六十年代出现了明显变化。

当时,彭德怀被撤职后,独自搬到了吴家花园居住,过上了孤单的日子。作为他的妻子,浦安修的生活也因此发生了很大变化。

浦安修原本在北京师范大学担任党委副书记,但随着彭德怀被撤职,她的职位也面临危机。

尽管她的职位没有变动,但每天都有不同的人轮流前来与她交流,话题始终围绕她与彭德怀之间的关系展开。

在北京师范大学,浦安修的许多同事都觉得彭德怀的现状挺难堪的。因此,作为北师大的一名教师,浦安修应该尽早和彭德怀把离婚手续办了,彻底撇清关系。

经过数日的煎熬,浦安修感到自己的心理防线即将崩塌。

巨大的心理负担让浦安修在面对彭德怀时不知所措。随着审查的持续,她开始慎重考虑是否要与彭德怀分道扬镳。这种内心的挣扎源于她所处的特殊环境和面临的严峻考验,迫使她不得不重新审视这段关系。在高压之下,浦安修陷入了深深的矛盾之中,权衡着个人情感与现实处境。这段经历让她不得不直面人生的重要抉择,思考未来的道路。

从当时的情形来看,浦安修认为,只要和彭德怀分开,她就能重新过上平静的日子,并且还能保住在北京师范大学的职位。

尽管有这种想法,但浦安修在决定是否与彭德怀分开时,依然显得犹豫不决。

浦安修与彭德怀共同生活多年,两人之间并无对错之分。在这个紧要关头,作为伴侣,他们理应彼此依靠,共同面对困境。彭德怀始终以诚相待,没有做出任何伤害浦安修的行为。夫妻二人应当携手共渡难关,这才是婚姻应有的担当。

此时的浦安修心力交瘁,精神几近崩溃。面对当前的困境,她已无力思考其他解决途径,唯一能想到的出路就是结束这段婚姻关系。在极度疲惫与无助的状态下,离婚似乎成了她唯一的选择。

经过长时间的思考,浦安修最终做出了决定。她起草了一份离婚协议,并迅速将其递交给北京师范大学的党委。

然而,这份离婚文件不仅得由浦安修提交,最关键的是必须得到彭德怀的亲笔签名确认。

当前,彭德怀正经历着人生中最为困苦的阶段,身边几乎所有人都离他而去,仅有昔日的秘书和司机依旧陪伴左右。倘若连一直与他同甘共苦的妻子也选择离开,那种心理冲击无疑是极其巨大的。

尽管浦安修下定决心要离婚,但他一直犹豫不决,不知该如何将离婚协议书交给彭德怀。与此同时,北京师范大学不断施压,这让浦安修感到越来越不安。

北师大方面迅速将浦安修的离婚申请呈递给了中央。

许多人都期待中央能对此事发表意见,但离婚属于家庭内部问题。当时,浦安修将此事上报给邓小平,邓小平的回应很明确:“这是家务事,我们不便干涉。”

彭德怀与浦安修的婚姻问题引起了邓小平和中央的高度重视。考虑到两人多年的夫妻关系,领导层建议双方坦诚沟通,寻求一个温和的解决方案。这一处理方式旨在避免矛盾激化,维护双方的感情基础,同时也体现了组织对个人问题的关怀与妥善处理的态度。通过直接对话,希望他们能够达成共识,化解分歧,实现和谐处理。

【劳燕分飞】

浦安修始终无法鼓起勇气直接与彭德怀沟通,最终只得请求彭德怀的侄女彭梅魁代为传达。

彭梅魁听说浦安修打算在这节骨眼上离婚,心里很不痛快,但她再怎么劝也没能改变浦安修的决定。无奈之下,彭梅魁只好把浦安修的想法一字不差地告诉了彭德怀。

彭德怀得知此事后,内心受到极大冲击,痛苦难忍。他未曾预料,自己的第三次婚姻竟会如此惨淡收场,原本美满的家庭瞬间濒临破裂。

彭德怀年事已高,内心渴望妻子能留在身边。然而,经过深思熟虑,他对侄女彭梅魁坦言:“梅魁,我的处境尚未好转,她承受的压力太大了。离婚是无奈之举,也是政治形势所迫,她只能选择这条路。”

彭德怀的这番话让彭梅魁暗自感到无奈。

彭德怀随后指示彭梅魁,让她联系浦安修到场,以便他正式签署离婚协议书。

面对彭德怀,浦安修心中充满了歉意,然而她离婚的决心已定,无法动摇。她深知,这一决定必须坚定,尽管内心复杂,但已无回头路。

在彭德怀和浦安修离婚的过程中,除了他们两位当事人,彭梅魁和杨献珍也亲历了这一幕。彭德怀特意让这两人在场见证,以此表明这次离婚的严肃性和正式性。

浦安修进屋后,彭德怀竭力控制住内心的哀伤,拿起桌上事先备好的梨子,用刀切成两半,将其中一份轻轻推到浦安修面前。

在民间传统中,夫妻或恋人之间避免分食同一个梨,因为这被认为象征着两人关系的破裂。这种习俗源于对“梨”与“离”谐音的忌讳,人们相信分梨会导致感情上的分离。因此,为了维护感情的和谐,人们通常会避免将梨切成两半来分享。

彭德怀注视着桌上分好的梨,对浦安修直言:“我接受离婚,但不会碰这梨,因为打心底里我不愿分开。安修,如果你真觉得我彭德怀是被冤枉的,就别吃这梨。要是你对我有丝毫疑虑,那就干脆吃掉你那半梨,咱们从此各走各路。”

彭德怀话音未落,声音已经有些颤抖。杨献珍在一旁目睹这一幕,内心难以平静。他看到浦安修正要把半个梨送入口中,急忙上前制止,语气中带着担忧:“安修,别吃梨!”

浦安修脸色苍白,双手不住发抖。她望了望试图劝慰她的杨献珍,又看向多年相依的彭德怀,眼泪止不住地往下掉。她哽咽着说道:“你们的话像刀子一样扎在我心上,我实在受不了这样的场景了……”

话音未落,她毫不犹豫地咬下手中的梨,这个动作标志着他们婚姻关系的终结。

彭德怀沉默不语,伸手拿起桌上的梨,盯着它看了许久,突然猛地将它摔在地上,满脸怒意。

俗话说,患难见真情。浦安修心里明白,一旦她接受了这半个梨,就意味着她和彭德怀的关系将彻底破裂,未来再也无法坦然相对。

他心里对彭德怀有着深深的眷恋,然而眼下,她更渴望回归平静的日子。因此,她不得不向彭德怀表达歉意。

这是浦安修与丈夫最后一次相见。她选择了离婚,试图从痛苦中寻找一丝解脱,然而内心的煎熬却愈发沉重,始终无法摆脱。

她始终无法真正放下彭德怀。实际上,由于当时特殊的环境和条件,她和彭德怀的婚姻关系在法律上虽未正式解除,但在现实中早已名存实亡。

因此,中央后来仍认可浦安修作为彭德怀妻子的身份。这一决定反映了对历史事实的尊重,尽管彭德怀在政治生涯中经历了起伏,但他与浦安修的婚姻关系并未因此被否认。中央在处理此类敏感问题时,保持了客观和公正的态度,既维护了历史真相,也体现了对个人的基本尊重。这种处理方式,不仅符合法律和道德的要求,也为后人提供了理解历史人物复杂关系的清晰视角。通过这样的确认,中央传达了对历史人物及其家属的关怀,同时也强调了在处理历史遗留问题时应秉持的审慎和公正原则。

【覆水难收】

随着时间推移,彭德怀的健康状况持续恶化,体内的癌细胞不断蔓延。

1974年,彭德怀的身体状况急剧恶化,生命垂危。

尽管彭德怀与浦安修已经离婚,但他们的分离并非出于感情破裂,而是迫于形势。彭德怀一生无子,在生命的最后阶段,他内心深处或许仍渴望与浦安修再见一面。

不久之后,有人专程前往北京师范大学,联系上了浦安修,并告诉她:

彭德怀因病入院,你是否前去探望,这完全取决于你的选择。

多年来,浦安修始终避免提及彭德怀,然而得知他病情加重后,她立刻表现出深深的关切,急切地询问对方彭德怀目前的状况。

得知彭德怀病情危急的消息,浦安修内心顿时紧绷起来。然而,当被问及是否要去探望时,她却一时语塞,不知如何回应。

对浦安修而言,彭德怀这三个字承载了多重含义。它不仅代表了她与彭德怀之间的婚姻和感情,更象征了那段充满审查和压抑的岁月。这段关系最终以情感破裂告终,成为她生命中无法抹去的印记。

浦安修心里依旧忐忑不安,她担心自己平静的生活会受到影响,最终决定避而不见。对方见她无意去看望彭德怀,也只得作罢离去。

这件事成了浦安修这辈子最大的遗憾。

她从未料到,与彭德怀的分别竟是永别,再也没机会亲口向他表达歉意了。

1978年,中央决定为彭德怀恢复名誉并举行追悼会时,浦安修的出席引发了争议。彭德怀的侄女彭梅魁等人对此表示反对,认为她不应该参与这一活动。

浦安修心里清楚,成功的可能性不大,但她还是决定试一试,目的只有一个:能亲自送彭德怀最后一程。

经过中央讨论,决定浦安修需要参与此次会议。

在法律层面上,她仍然被正式认可为彭德怀的配偶。

浦安修当年的决定,我们也不能全怪她。那会儿的大环境,才真是问题的根源。要是没有那一连串的变故,说不定彭德怀和浦安修就能平平安安地过一辈子,直到老了还在一起。

从个人层面看,浦安修并未犯下严重过错。面对过往的过失,她始终以实际行动进行补救。

她持续收集并整理有关彭德怀的各类资料,为后人深入研究彭德怀的生平事迹提供了宝贵的资源。

她不仅全力支持那些像彭德怀一样处境艰难的人,还始终恪尽职守,认真履行自己的工作任务。鉴于她的这些表现,无论从哪个角度来看,都不应阻止她参加追悼会。

中央不仅批准了浦安修参加追悼会,还正式确认了她与彭德怀的婚姻关系,并任命她为全国政协常委。在生命的最后阶段,浦安修一直在深切怀念彭德怀。

1991年,浦安修在生命最后时刻做出了一个重大决定:她将毕生写作所得全部捐献给国家。这位女性在临终前选择用这种方式回馈社会,展现了她对国家的深厚感情。她的这一举动不仅体现了个人奉献精神,也为后人树立了榜样。这笔捐款的数额虽然不大,但凝聚了她一生辛勤创作的成果,具有特殊的意义。浦安修的这一行为,成为了她人生旅程中最后的,也是最动人的篇章。

她一直在试图弥补过去的错误,但时间无法逆转,许多遗憾早已成为无法挽回的定局。