声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

科学研究早已证实,情绪波动会直接影响交感神经系统的活动,让心率加快、血压升高、血管收缩,甚至导致血小板聚集增加,血液变得更容易形成血栓。

你的心脏,正承受着情绪和生理的双重压力。

我们常说“气大伤身”,这不是说说而已。

一次激烈的争吵、一场持续的焦虑、一次委屈到哭的夜晚,都可能让心脏在毫无预警之下受到打击。有研究表明,在经历重大情绪打击的24小时内,心梗的发生率比平时高出两倍以上。

这也是为什么不少人是在“气出来”的第二天突然晕倒,送医时已是“黄金抢救期”之外。

哪些情绪最“惹不起”?第一种,是长期压抑。

你是不是总把委屈憋在心里?工作中受了气不说,家庭里觉得自己不被理解也不表达,凡事都忍着、吞着。但心理学告诉我们,情绪不是被压下去就会消失,而是像水库一样越积越多,最终决堤。

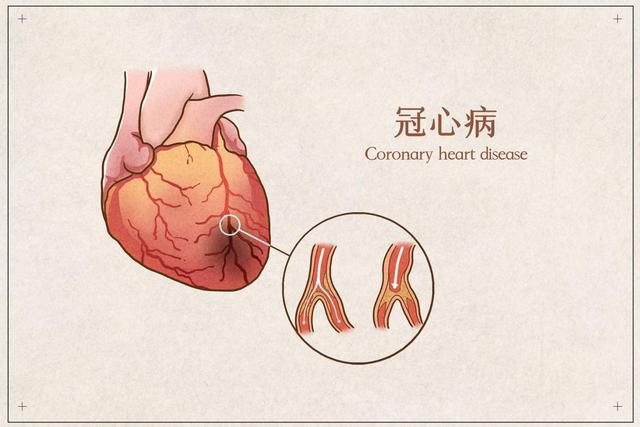

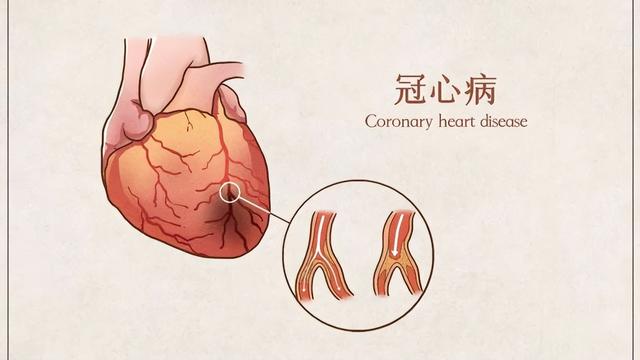

长期压抑会让自主神经系统处于高负荷状态,心率变快、血压升高,冠状动脉收缩,直接增加心肌缺血的风险。

第二种,是持续焦虑。对未来的担忧、对健康的过度紧张、对工作的不确定感,这些焦虑情绪会让你长时间处于“战斗模式”,体内的肾上腺素水平升高,心脏负担加重。

你可能觉得自己只是“多想一点”,但其实每一次夜不能寐、每一次小题大做,都是在偷偷“透支”你的心脏健康。

第三种,是突发愤怒。

这是一种最容易被低估的情绪爆发。你可能只是因为开车被加塞而怒不可遏,可能只是因为孩子顶嘴而暴跳如雷,但这种“瞬间爆炸”的情绪,会让你的血压在短时间内飙升,冠脉痉挛,触发心绞痛甚至心梗。

有研究显示,愤怒发作后两小时内,心肌梗死风险大幅上升。

第四种,是深度悲伤。这是一种“静悄悄”的情绪杀手。

很多人在亲人去世、婚姻破裂、人生重大打击之后,会进入一种“心碎状态”。医学上甚至有一种病叫“心碎综合征”,表现和心梗极为相似,胸痛、气短、心率不齐,严重时甚至会导致死亡。

你以为心碎只是情绪上的形容,其实它真的能“碎”掉心脏。

你可能会说,我也不是整天在生气、整天焦虑,我也没觉得自己压抑到哪里去。问题是,这些情绪往往是“温水煮青蛙”,你每天都在一点点积累,一点点消耗,而心脏就是那个最后被“煮熟”的青蛙。

等你真正感觉到胸闷、气短、疼痛的时候,很多情况已经不是“预防”能解决的了,而是要“抢救”。

那我们到底应该怎么做?难道要每天都做情绪管理,像修炼气功一样调息?其实并不复杂。

第一步,是承认情绪的存在。你要知道,自己不是“脆弱”,也不是“无能”,而是有正常情绪反应的人。

压抑、焦虑、愤怒、悲伤,这些都不是“错”,关键是你有没有办法去疏解它们。

第二步,是找到出口。

这不一定是找心理医生,也不一定是冥想打坐。有的人通过写日记,有的人通过运动发泄,有的人通过跟朋友倾诉,有的人通过画画、唱歌、种花、做饭来调节情绪。

关键在于,这个方式对你“有效”,能让你从情绪的泥潭里抽离出来。

第三步,是规律作息。睡眠是最天然的情绪调节剂。

很多情绪问题,其实是因为你长期睡眠不足导致大脑“运转不稳”。熬夜,是情绪失控的催化剂。

你会发现,一觉好眠之后,再烦的事也没那么可怕。

第四步,是科学认知。

不要把自己困在“非黑即白”的认知陷阱里。不是所有压力都会压垮你,不是所有悲伤都会摧毁你,不是所有愤怒都必须爆发。

当你学会用更宽容的视角看待自己和世界,你的情绪就不会那么容易“绑架”你的身体。

你要知道,冠心病从来不是“突然”发生的,它是情绪、生活方式、遗传、环境等多重因素长期作用的结果。

但情绪,是其中最“隐秘”的那一环,也是最容易被忽视的一环。你可以眼见着一个人一顿饭吃得清淡无油,一天走了一万步,却因为一场家庭争吵而倒在急诊门口。

也可以看到一个人三高缠身,却因乐观豁达、情绪稳定而活到九十岁。

别再把注意力只放在“吃得健康、动得勤快”上。那些你没说出口的委屈、没来得及处理的悲伤、没控制住的愤怒,才是你真正要小心提防的“心脏杀手”。

不是说食物和运动不重要,而是——你得先把“心”理顺了,身体才会真正好起来。

情绪不是“虚”的东西,它有明确的生理通道,有具体的生理后果。你越是忽略它,它越是暗中积蓄力量,在某个你最脆弱的时候,猝不及防地给你致命一击。

善待情绪,就是善待心脏,是你给自己的最大善意。

参考文献:

[1]中国心血管健康与疾病报告编写组. 中国心血管健康与疾病报告(2023)[J]. 中国循环杂志, 2024, 39(3): 209-220.

[2]王海涛,刘安琪,张建军. 情绪障碍与冠心病发病机制的研究进展[J]. 中国行为医学科学, 2022, 31(5): 438-442.

[3]刘文静,杨维中. 情绪应激与心血管疾病关系的研究进展[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2021, 30(10): 897-900.