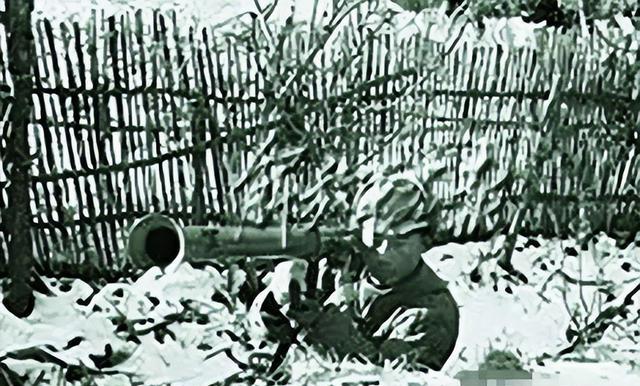

在朝鲜战场上,解放军自主研发的51式火箭筒表现突出,成为我军首款自行研制的火箭筒。这款武器在实战中展现了强大的威力,为志愿军提供了重要的火力支援。51式火箭筒的诞生标志着我国在单兵反坦克武器领域取得了突破性进展,为后续武器装备的发展奠定了基础。它的成功研制不仅提升了部队的作战能力,也为我国军工技术的进步积累了宝贵经验。这款火箭筒在朝鲜战争中的出色表现,证明了其设计合理、性能可靠,成为我军装备史上的一座里程碑。

今天我们要聊的是解放军自主研发的首款反坦克武器——51式火箭筒。这款武器虽然仿制了美军的“超级巴祖卡”,但作为应急装备,它在实战中表现相当出色,尤其是在朝鲜战场上大显身手。接下来,让萨沙为我们详细介绍一下。

中国人民志愿军跨过鸭绿江后,很快就面临一个棘手难题——如何应对敌方坦克的威胁。当时,朝鲜战场上美军装备了大量先进坦克,这些钢铁巨兽给志愿军造成了巨大压力。面对这种新型武器,志愿军战士缺乏有效的反制手段,迫切需要找到应对之策。

朝鲜战争期间,美国军队在战场上投入了大量坦克,总数超过1300辆。面对这一情况,志愿军的反坦克装备严重不足,尤其缺乏有效的反坦克炮。步兵部队主要依赖从国军手中缴获的巴祖卡火箭筒,同时使用传统的集束手榴弹、炸药包以及从苏联引进的反坦克手榴弹进行作战。这些武器虽然有限,但成为了志愿军对抗美军坦克的主要手段。

志愿军对付坦克最拿手的家伙什儿就是巴祖卡火箭筒。这玩意儿比别的武器都好使,专门用来打坦克,效果杠杠的。在战场上,志愿军主要就靠它来对付敌人的铁甲战车。

志愿军使用的巴祖卡火箭筒虽然大多是60毫米口径,穿透装甲的能力不算太强,但它的优势在于能在一两百米的距离外安全地发动攻击。这种武器让士兵们能够在相对安全的位置对目标进行有效打击,避免了近距离交火的风险。尽管它的威力比不上更大口径的武器,但在实战中,这种射程和安全性已经足够应对很多情况了。

根据实际测试数据,巴祖卡火箭筒的理论穿甲深度可达100毫米,但在实战条件下的表现约为75毫米。尽管存在一定差距,这种穿透性能在当时的反装甲武器中仍然具备显著优势。

朝鲜战场上美军使用的M4谢尔曼中型坦克,其装甲配置具体如下:车体前部装甲厚度为63毫米,侧面装甲为38毫米且呈垂直设计,炮塔前部装甲厚度达到89毫米,而车体前部下方装甲则为51毫米。

巴祖卡火箭筒对美军坦克构成显著威胁,特别是命中侧面装甲时,其破坏力尤为突出。这种反坦克武器在二战期间展现了强大的作战效能,能够有效穿透装甲,对敌方重型装备造成严重损伤。其便携性和相对简单的操作使其成为步兵对抗装甲单位的重要装备。即使在现代战争中,类似的反坦克武器系统依然保持着其战术价值,体现了轻便反装甲武器在战场上的持久重要性。

解放战争时期,我军从敌方手中夺取了2300余具巴祖卡火箭发射器,其中约1000具仍具备作战能力。

一千多的装备听起来挺多,但分给几十万士兵就显得捉襟见肘了。每个战士能拿到的资源少得可怜,根本满足不了实际需求。这种数量上的差距,让装备的分配成了大问题。

根据志愿军的记录,第20军配备了53具火箭筒,26军有74具,27军则装备了86具。整体来看,这些装备数量远远不能满足需求。

1943年,美国陆军步兵师配备了557具巴祖卡火箭筒。具体到每个步兵团,装备数量达到83具。相比之下,志愿军一个军所拥有的同类武器数量,仅相当于美军一个步兵团的装备水平。

在朝鲜战争期间,美军每个步兵连都配备了一个反坦克小组,这些小组通常拥有3至5具巴祖卡火箭筒。相比之下,中国人民志愿军的装备水平明显不足,只有到步兵营这一级别,才能配备1到2具巴祖卡。这种装备上的差异,反映了当时双方在反坦克火力配置上的显著差距。

面对当前战局,志愿军部队急需提升火力配置,他们迫切要求配发更多巴祖卡火箭筒。这种便携式反坦克武器在战场上具有重要价值,能够有效打击敌方装甲目标。前线指挥员认为,增加巴祖卡火箭筒的配备数量将显著提升部队的作战能力,特别是在对抗敌军机械化部队时能发挥关键作用。因此,他们向上级提出了增配该型武器的正式请求,以应对日益严峻的战场形势。

志愿军亟需更新装备,不再满足于二战时期陈旧的60毫米巴祖卡火箭筒,转而寻求更为先进的M20型89毫米超级巴祖卡。这种新型火箭筒威力更大,射程更远,能够有效应对敌方装甲目标,显著提升部队的火力水平。志愿军希望通过装备升级,增强战场优势,提高作战效能。

超级巴祖卡在性能上有显著提升,火力更猛,实用性更高。它的有效射程增加到200米,实际作战时大约能打到150米。此外,它的穿甲能力也大幅增强,能击穿超过280毫米厚的装甲。不过,这种升级带来了一个缺点,就是整体重量增加了,但好在依然控制在10公斤以内。

1950年10月,在坪洞战役中,第40军志愿军部队成功获取了一套完好的美制M20型89毫米超级巴祖卡火箭筒及配套的火箭弹,迅速将其送往后方进行深入分析。在此之前,志愿军已利用少量缴获的此类武器对敌方坦克实施了有效打击。这款超级巴祖卡的使用方法与普通巴祖卡大致相同,且在实战中表现出了良好的效果。

在战场上,潘泽民凭借超级巴祖卡火箭筒和仅有的8枚火箭弹,成功摧毁了美军的三辆坦克。

在成功缴获完整的超级巴祖卡后,我们迅速将其送往中国国内,目的是为了进行仿制研究。

沈阳52兵工厂接到了仿制超级巴祖卡的任务。尽管这种火箭筒看起来设计简单,实际操作起来却相当复杂。52兵工厂在拿到样品后,立刻意识到存在许多技术障碍。由于前线急需这种武器,他们没有足够的时间去深入研究和开发,只能基于现有的技术基础进行快速调整和改进。

经过长达七个月的艰苦攻关,52兵工厂成功研制出51式火箭筒及其配套弹药。这款新型武器的诞生,标志着我国在火箭技术领域取得了重要突破。研发团队克服了材料、工艺等多重困难,最终完成了从设计到生产的全过程。51式火箭筒的问世,不仅填补了我军在这一装备领域的空白,更为后续武器研发奠定了坚实基础。

在第五次战役打响时,志愿军虽然装备了部分苏联提供的武器,但步兵部队仍然面临火箭筒严重不足的问题。

1951年,沈阳第52兵工厂全力投入生产,在年底前制造了近5000件装备。然而,这些装备未能及时运送到第五次战役的前线。

之前提到过,51式火箭筒并非完全仿制超级巴祖卡。

超级巴祖卡的握把内置了点火电磁发电机,使用时只需扣动扳机,发电机便会产生电流,激活火箭弹的点火装置,引燃推进火药,从而将火箭弹发射出去。

这种生火方法现在看起来极其原始,甚至让人觉得有点滑稽。

上世纪50年代,我国在电磁发电机技术领域还存在短板。受限于当时的工业水平,51式火箭筒的研制面临技术瓶颈。研发团队不得不采用替代方案,借鉴了早期60毫米巴祖卡火箭筒的设计思路,选择使用干电池作为点火能源。具体实施时,直接采用了手电筒电池作为点火装置的核心部件。这种解决方案虽然简单,但在当时的技术条件下,确保了火箭筒的正常使用,为后续的技术突破奠定了基础。

该设计虽然构造简易,但稳定性不足,时常因电源问题造成无法正常启动。

当时我们别无选择,技术条件还不够成熟,只能采取这种权宜之计。

超级巴祖卡有多种型号,后期的版本配备了更高级的光学瞄准系统,提升了射击的准确性。

志愿军装备的51式火箭筒射击准度有所降低。

51式火箭筒在实战应用中也进行了多项优化调整,主要围绕提升制造效率和降低成本展开。例如,肩托部分被简化设计,既减少了材料消耗,又加快了生产速度。这些改进措施使该武器更易于大规模生产,同时保持了原有的作战性能。通过精简结构和优化工艺,51式火箭筒在保证实用性的前提下,实现了更经济的生产模式。

火箭弹的特性才是关键,它们之间的差异远比发射装置更为显著。

51式火箭弹与超级巴祖卡在设计和功能上存在显著差异,几乎可以视为两种完全不同的武器系统。

超级巴祖卡配备的高效穿甲弹,飞行时依赖尾翼保持稳定,弹体本身不做旋转运动,并装配了机械式触发引信,其理论穿透能力可达200毫米。

51式火箭弹的早期型号135式,搭载的是涡轮推进系统。这种设计让火箭弹在发射后迅速自转,从而增强了穿透力,能够击穿100至150毫米厚的装甲。

从外观上看,超级巴祖卡的火箭弹呈现出典型的火箭造型,尾部装有稳定翼。相比之下,51式的火箭弹则更像传统炮弹,尾部没有安装任何稳定装置。

这到底是怎么回事?其实原因很简单,它们根本就不是同一种事物。

根据官方记录,1950年11月,在钟林副部长的领导下,组建了一个由吕去病负责的研究团队,着手进行紧急技术研发。仅过了两个月,东北机器厂就成功研制出了135式90毫米涡轮火箭弹。

135式火箭弹是51式火箭弹系列中的一款型号。这款火箭弹配备了涡轮火箭发动机,最大射程可达250米,能够穿透100毫米厚的垂直装甲。

135式火箭弹在性能上明显逊色于超级巴祖卡。

几个月后,第二款火箭弹研发成功。这款名为241型的火箭弹在设计上借鉴了美国火箭弹的技术优势,采用单喷口推进系统,最大射程为150米,垂直穿透装甲厚度达到152毫米。

实际上,241型火箭弹是仿制超级巴祖卡的产物,而135式火箭弹则属于另一种不同的型号。

在1940年代的中国军工技术水平下,仅用两个月时间仿制出与超级巴祖卡性能相当的火箭弹是难以实现的。即便是工业基础更为雄厚的苏联,在当时的技术条件下也难以在如此短的时间内完成这一任务。

沈阳52兵工厂最初开发的135式火箭弹,其技术灵感源自日本的“试制四式90毫米伞兵反坦克火箭筒”。这款火箭弹的设计理念和基础构造,很大程度上借鉴了日本在二战期间研发的这款反坦克武器。通过研究并改进其技术特点,52兵工厂成功研制出了适合当时战场需求的135式火箭弹。这一过程不仅体现了对现有技术的吸收与创新,也展示了中国军工在武器研发方面的进步与能力。

在第二次世界大战接近尾声时,日本军方模仿德国设计的反坦克火箭发射器,研发出了四式火箭发射装置。

伪满洲国时期,日本在奉天设立了一家兵工厂,专门生产四式火箭筒。这些武器主要供应给驻扎在中国东北的八十万关东军使用。

沈阳52兵工厂的历史可以追溯到日本占领时期的奉天造兵所。这家工厂在战后接收了日本留下的全套技术文件、生产设备以及火箭弹样品。这些物资为兵工厂的建立和发展提供了重要基础。通过继承这些技术遗产,52兵工厂得以在军工制造领域迅速起步,并在后续发展中发挥重要作用。工厂的建立不仅体现了对原有军工设施的利用,也反映了战后军工产业的延续性。

根据现有情况分析,由于无法突破超级巴祖卡火箭弹的技术瓶颈,而战场对火箭弹的需求又十分迫切,军方不得不利用现成的日本技术文档和生产设备,转而制造四式火箭筒的配套弹药。这种应急方案既解决了前线的燃眉之急,又充分利用了现有的资源,在特殊时期不失为一种合理的选择。

51式火箭筒的设计融合了美国超级巴祖卡和日本四式火箭筒的特点,是一种结合了两者技术的产物。

51式火箭筒的整体性能确实比不上超级巴祖卡,它的最大射程只有150米,穿甲能力也差不多是150毫米。不过,这玩意儿在远距离对付美军的M4谢尔曼坦克还是够用的,就算是面对M26潘兴这种重型坦克,也能造成一定威胁。从实战角度来看,51式火箭筒的表现已经能满足基本需求了。

51式火箭筒因其出色的实战性能而成为大规模制造的优先选择。这款武器设计简单、操作便捷,能够有效应对多种战场需求,使其在装备部队后迅速获得广泛认可。其可靠性和适应性满足了当时的作战要求,因此生产数量迅速提升,成为我军重要的单兵火力支援装备。这种基于实际需求的量产决策,体现了武器装备发展与战场应用之间的紧密联系。

自1951年末起,志愿军的主力连队逐步装备了反坦克小组,这些小组配备了51式火箭筒。这一举措标志着志愿军的步兵单位首次拥有了国产的反坦克装备。

1951年9月29日,美军为了在停战谈判中占据更有利的位置,再次发起了所谓的“秋季攻势”。

文登里战役中,有一天发生了一场激烈的反坦克战斗。这场战斗发生在1951年10月,地点是朝鲜半岛的文登里地区。中国人民志愿军第38军112师334团1营的战士们,面对美军强大的坦克部队,展现出了顽强的战斗意志和高超的战术素养。战斗开始时,美军出动了30多辆M4谢尔曼坦克,试图突破我军的防线。334团1营的战士们迅速进入战斗位置,利用地形优势,布置了反坦克地雷和障碍物。同时,他们还配备了反坦克火箭筒和反坦克炮,准备迎击敌人的坦克。当美军的坦克接近我军阵地时,战士们迅速开火,反坦克火箭筒和反坦克炮的炮弹呼啸而出,准确地击中了敌人的坦克。美军坦克在密集的火力下,一辆接一辆地被击毁或瘫痪。战士们还利用地形,不断变换射击位置,使敌人难以捕捉到他们的准确位置。在激烈的战斗中,334团1营的战士们表现出了极大的勇气和智慧。他们不畏强敌,灵活运用战术,成功地阻止了美军的坦克进攻。经过数小时的激战,美军被迫撤退,我军成功地守住了阵地。这场反坦克战斗不仅展示了中国人民志愿军的英勇和智慧,也极大地鼓舞了我军的士气。文登里战役的胜利,为后续的战斗奠定了坚实的基础,成为了朝鲜战争中的一个重要转折点。

12日早上8点,敌人派出48辆坦克,配合空中飞机和地面炮火,分梯队从公路两侧的沟渠和稻田发起进攻,试图带领美23团快速突破我方防线。我方立即用炮火进行拦截,有效阻挡了敌军的推进。

上午10点25分,敌军的前锋坦克抵达下深浦区域,遭遇我军火力打击。利用无后座力炮、火箭筒和加农炮,我军成功摧毁5辆坦克,并重创另外4辆。

在美军的坦克部队遭受我方连续打击后,他们利用部分坦克的炮火来压制我方的反坦克武器,以此掩护他们受损坦克的维修工作。同时,其余30辆坦克继续向我方防御阵地发起冲击。当敌军的先头坦克推进至下深浦以北约700米的位置时,我军采用直接瞄准的炮击方式,成功摧毁了2辆坦克。此外,通过无后座力炮和火箭筒的游动射击战术,我军又击毁了3辆敌军坦克,并击伤了另外2辆。

反坦克作战分队借助交通壕的掩护,使用手榴弹和爆破管成功摧毁了4辆敌方坦克。当日战斗中,我军累计击毁敌方装甲车辆18辆,有效打击了敌军士气。

当天战斗中,共摧毁或重创敌军18辆坦克,其中5辆是由火箭筒和无后坐力炮成功击中的。

在朝鲜战场上,志愿军士兵更倾向于使用51式火箭筒,因为它的便携性远超无后座力炮。后者不仅重达42公斤,战斗状态下的质量也有20公斤,给部队机动带来了不小负担。相比之下,51式火箭筒轻巧得多,更适应快速机动作战的需求。这种武器在实战中展现出了明显的优势,成为志愿军官兵手中的得力装备。

1951年那会儿,部队里51式火箭筒还没多少,打坦克主要靠反坦克手雷和爆破筒。这种装备短缺的情况,让战士们不得不用这些传统武器来对付敌军坦克。

1952年,志愿军部队大量装备了51式火箭筒,这种武器迅速成为对付敌方坦克的主要装备。相比之下,反坦克手雷和爆破筒的使用频率显著下降,逐渐退出了战场。

1952年6月13日,在古直木里的防御作战中,51式火箭筒展现了强大的战斗力。这款武器凭借其出色的性能,在战场上发挥了关键作用,为防御部队提供了有力的火力支援,有效地打击了敌方目标。

这片平坦的谷地中央横贯着一条公路。美军为了切断我军防线,派出了一支由24辆坦克和若干装甲车组成的突击部队,试图沿公路推进。驻守在此的志愿军第3兵团第12军31师91团早已做好充分准备,在谷地各处部署了多个反坦克防御阵地。

当美韩联军试图进攻我军2连驻守的前沿阵地时,我军炮兵迅速展开火力压制,迫使敌方步兵无法继续推进。协同作战的敌军在炮火威慑下陷入停滞,无法按照原定计划向前突进。

美韩联军的坦克部队对志愿军的反坦克装备毫不在意,在步兵尚未到达的情况下便孤军深入。

一开始,美韩军队的坦克就遭遇了反坦克地雷,直接损失了一辆。这一突发状况让剩下的坦克部队措手不及,不得不改变队形,从原本的并行改为单列前进。

志愿军采取了一种巧妙的战术,利用步兵携带的反坦克装备,在敌人坦克必经之路上设下埋伏。这种方法能够有效发挥步兵反坦克武器的优势,在敌人坦克毫无防备的情况下给予致命打击。通过精心选择伏击地点和时机,志愿军成功地将步兵反坦克武器的威力最大化,给敌人坦克部队造成了重大损失。这种战术充分体现了志愿军灵活机动的作战特点,以及对战场形势的精准把握。

美军的三辆坦克率先突破了志愿军2连的第一道防线,即那条反坦克壕沟。而在这条壕沟附近,埋伏着2连的反坦克火箭筒小队。

由汪明山带领的第2战斗分队,在30米距离内用51式火箭筒对敌方第二辆坦克发起打击。

近距离射击加上命中坦克的侧翼薄弱部位,仅用一枚火箭弹就成功摧毁了美军坦克,导致其迅速起火爆炸。

第三辆美军坦克已无路可退,只能孤注一掷向前冲锋,朝着反坦克阵地展开猛烈射击。

这支小队灵活运用战术,借助壕沟进行隐蔽转移,随后从侧翼发射火箭弹,精准击中目标,成功摧毁了敌方第三辆坦克的履带。

这辆坦克被击毁后,依然持续向周围随意发射炮弹和子弹。

反坦克小队立即调整了作战位置,从侧翼发射了数枚火箭弹,成功击毁了那辆失去机动能力的敌方坦克。

首辆坦克突然遭到埋伏,试图快速撤离,却被前方两辆已损毁的坦克堵住了去路。在进退两难的困境下,这辆坦克接连遭到火箭弹和无后座力炮的攻击,最终也被彻底击毁。

在先锋部队的三辆坦克被摧毁后,剩余坦克不敢继续前进,转而进行猛烈炮击。我军在此地修建了大量交通壕沟,反坦克小组利用这些壕沟隐蔽推进,展开主动进攻。使用51式火箭筒发射的火箭弹成功击中第四辆坦克,导致其行动装置受损,最终被迫弃车逃离战场。

美军发动猛烈炮击后,随即展开了第二轮进攻。面对敌军坦克的推进,2连火箭筒班再次采用相同的战术。他们耐心等待敌方坦克进入预设的反坦克防御区域,随后在近距离约50米处瞄准其侧翼和尾部装甲进行精准打击,成功摧毁了数辆坦克。

面对坚固的防御,美军装甲部队无法突破,只得选择撤离。

在当天对抗美军坦克的战斗中,2连使用了9枚51式火箭弹和10发无坐力炮弹,成功摧毁并击伤6辆敌方坦克,其中一辆在受损后被缴获。战斗中,反坦克小组仅有两人受伤。值得一提的是,第2连火箭筒班第2战斗小组的汪明山表现出色,仅用五发火箭弹就击毁和击伤了4辆敌军坦克。他的英勇行为在战后被授予一等功。

在这场战斗中,51式火箭筒展现了其独特的价值。特别是在距离目标100米以内的范围内,从侧面对敌方坦克发动攻击时,其效果尤为显著。这种武器在近距离作战中发挥了重要作用,证明了其在战场上的实用性。

51式火箭筒仅重10公斤,坦克兵操作起来相当轻便,移动时也能快速完成。这种设计让士兵在战场上灵活应变,迅速调整位置,极大地提升了作战效率。

51式火箭筒虽然在实际作战中能派上用场,但从技术角度来看已经过时了。这种武器本身就有10公斤重,配备的弹药更是达到了4公斤和5.5公斤。使用起来不仅准头欠佳,有效射程也相当有限。最致命的是,它对垂直装甲的穿透力最多只有150毫米,一旦碰上倾斜的装甲板,杀伤效果就会大打折扣。总的来说,这种武器在现代化战场上已经显得力不从心了。

51式火箭筒在对抗重型坦克时效果有限,面对中型坦克也需谨慎选择攻击角度,最佳射击位置为侧面或后方。

在实际战斗中,要从侧翼或后方接近敌方坦克非常困难,这使得51式火箭筒的使用受到很大限制。这种武器的机动性和战术灵活性不足,难以在复杂战场环境中有效发挥作用。

特别是在上世纪五六十年代,随着坦克装甲技术的显著提升,原本广泛使用的51式火箭筒逐渐失去了其原有的作战效能。这种武器在面对新型坦克的厚重装甲时,显得力不从心,无法有效穿透目标,因此在实战中的应用价值大幅下降。这一时期的军事技术革新,使得51式火箭筒逐渐被更先进的武器系统所取代。

朝鲜战争结束后,51式火箭筒迅速被解放军淘汰,转而装备了苏联新研发的56式40毫米火箭筒,也就是后来广为人知的RPG。

51式火箭筒在解放军装备史上具有开创性意义,它是中国自主研发的第一款火箭筒,标志着解放军在单兵反坦克武器领域迈出了重要一步。作为国产火箭筒的先驱,51式不仅填补了装备空白,更为后续国产火箭筒的发展奠定了基础。这款武器在解放军装备体系中扮演了关键角色,其研发成功展示了中国军工的自主创新能力。尽管后来有了更先进的型号,但51式作为首款国产火箭筒的地位无可替代,它见证了新中国军事工业从无到有的发展历程。