1944年6月6日,当盟军百万大军跨越英吉利海峡时,没人想到这场代号“霸王行动”的登陆战,竟暗藏着美英两国对欧洲海权的激烈争夺。

美国为何急于开辟第二战场?英国为何在贡献79%海军力量后反成配角?

这场改写二战史的登陆行动,实则是两大强国在战略棋盘上的权力博弈。

战略博弈:跨海峡登陆背后的大国角力1943年11月28日,德黑兰会议的会议厅里,三巨头的博弈正悄然改变着欧洲的命运走向。

当罗斯福将“霸王行动”计划书推至会议桌中央时,丘吉尔手中的雪茄在水晶烟灰缸上留下一道深长的灼痕。

这场看似普通的战略会议,实则是美英两国对欧洲主导权的终极对决。

美国参谋长联席会议早在1942年就制定了“围歼计划”,目标直指欧洲大陆。

不同于一战时只能依靠英国运输船的窘境,此时的美国已拥有全球最庞大的商船队——1943年其新建商船吨位达到惊人的1800万吨,相当于每天下水两艘万吨轮。

这种工业实力的悬殊对比,让美国军方坚信可以绕过英国直接主导欧洲战场。

在卡萨布兰卡会议受挫后,美国采取了“边缘渗透”策略。

1943年春夏,美军在英国部署了超过50万兵力,建立起独立的后勤网络。

当英国情报部门发现美军正在秘密修建可容纳百万人的营房时,丘吉尔意识到:这已不是简单的军事合作,而是新兴海权国家对老牌帝国的战略替代。

丘吉尔始终坚持“欧洲柔软下腹部”战略,认为通过地中海进攻能更有效地削弱德国。

他在德黑兰会议前秘密会见法国抵抗组织,试图构建以英国为中心的地中海联盟。

这种战略考量背后,是英国对苏伊士运河、直布罗陀等传统势力范围的维护需求。

美国的大西洋战略则着眼于未来。

海军部长诺克斯在1943年备忘录中明确指出:“控制欧洲近海将决定战后全球贸易格局。”为此,美国不惜在太平洋战场采取守势,将70%的登陆舰艇调往大西洋。

这种资源倾斜在英国看来,无异于对其传统势力范围的公然挑战。

当斯大林提出立即确定登陆日期时,罗斯福敏锐抓住了这个千载难逢的机会。

他提前与苏联达成秘密协议:一旦第二战场开辟,美国将向苏联提供每月40万吨的租借物资。

这种政治交易彻底打破了会议平衡,让丘吉尔陷入孤立。

英国代表团在会议记录中无奈写道:“美国人带来的不是作战计划,而是一张战后世界的设计蓝图。”

最终通过的《德黑兰宣言》中,“霸王行动”被列为最高优先级,而英国坚持的地中海战略仅被轻描淡写提及。

这种战略排序的变化,预示着欧洲主导权即将易主。

会议期间发生的一个细节颇具象征意义:当讨论海军指挥权时,美国代表金上将坚持由美国将领统一指挥登陆舰队。

尽管英国贡献了79%的舰艇,但最终的指挥权分配方案中,美国将领掌握了作战计划制定权,英国仅保留战术执行权。

这种“名义上平等,实质上主导”的权力架构,正是战后美英特殊关系的雏形。

后勤奇迹:人工港背后的工业竞赛1944年1月,当艾森豪威尔将军在朴茨茅斯港看到那艘锈迹斑斑的旧渡船时,他不会想到这艘即将被拆解的民用船只,竟会成为改变二战进程的关键。

马尔伯里人工港的建造,不仅是军事工程的奇迹,更是两大工业帝国的无声较量。

当英国在战争泥潭中榨取最后一滴资源时,美国正以惊人的工业实力重塑战场规则。

诺曼底登陆的最大挑战,在于如何在缺乏天然良港的滩头维持百万大军的持续补给。

根据盟军测算,登陆初期每天需要卸载1.2万吨物资,这相当于同时维持三个纽约港的吞吐量。

而德军在占领法国后,已将瑟堡等港口破坏殆尽,新建的混凝土炮台群让传统登陆方式几无可能。

美国工程师提出的人工港方案,在英国海军部引发轩然大波。

这种由沉箱、防波堤和浮动码头组成的“海上城市”,需要200万吨特种钢材和精密的预制构件。

当时英国的钢铁产量已降至战前的65%,且80%的产能用于军事装备生产。

海军大臣坎宁安上将直言:“这是让一个垂死之人举起大象。”

1944年2月,英国启动了代号“凤凰”的紧急工程。

全国17家造船厂被重新编组,6000名工程师组成流动技术小组,在全国300个工地同时开工。

工人们实行每周84小时工作制,伦敦码头区的探照灯将夜空照得如同白昼。

一位利物浦老船工回忆:“我们不是在造船,是在和时间赛跑。”最令人震撼的是沉箱制造。

每个重6000吨的混凝土沉箱需要3000立方米钢筋混凝土,相当于建造一座中型桥梁。

朴茨茅斯造船厂将学校操场改造成临时浇筑场,学生们每天课余时间搬运钢筋。

当第一座沉箱下水时,泰晤士河的水位因排水量骤降了30厘米。

与英国的悲壮形成鲜明对比的,是美国高效的工业化生产。

在费城造船厂,预制构件生产线以每分钟12米的速度运转,2000台电焊机同时施焊的场面宛如钢铁森林。

美国工程师创造性地采用模块化设计,将整个港口拆分为1423个标准单元,每个单元都能在不同船厂同步生产。

最具突破性的是“桑树”防波堤系统,这种由500个空心钢筒组成的浮动屏障,每个钢筒直径达15米,足以容纳一栋三层小楼。

美国利用汽车工业的冲压技术,将生产周期从12周压缩至3周。

当首批防波堤部件运抵英国时,英国工程师惊叹:“这不是造港口,是在拼巨型乐高。”

建造高峰期,英国投入了相当于全国12%的产业工人。

曼彻斯特纺织女工放下织机,转而操作重型起重机;伯明翰的汽车工人开始焊接精密液压部件。

在南安普顿码头,72岁的退休工程师约翰·史密斯主动返岗,带领团队解决了沉箱对接的技术难题。

他在日记中写道:“我们不是在为国王工作,是在为文明而战。”

美国的工业优势在后勤链末端尽显,当英国仍在用马拉货车运输建材时,美国已部署了1500辆专用平板拖车,每辆配备GPS定位系统(当时称为“无线电导航仪”)。

这种跨时代的技术差距,让英国《每日电讯报》发出感叹:“我们在打一战的后勤战,美国人却在进行太空竞赛。”

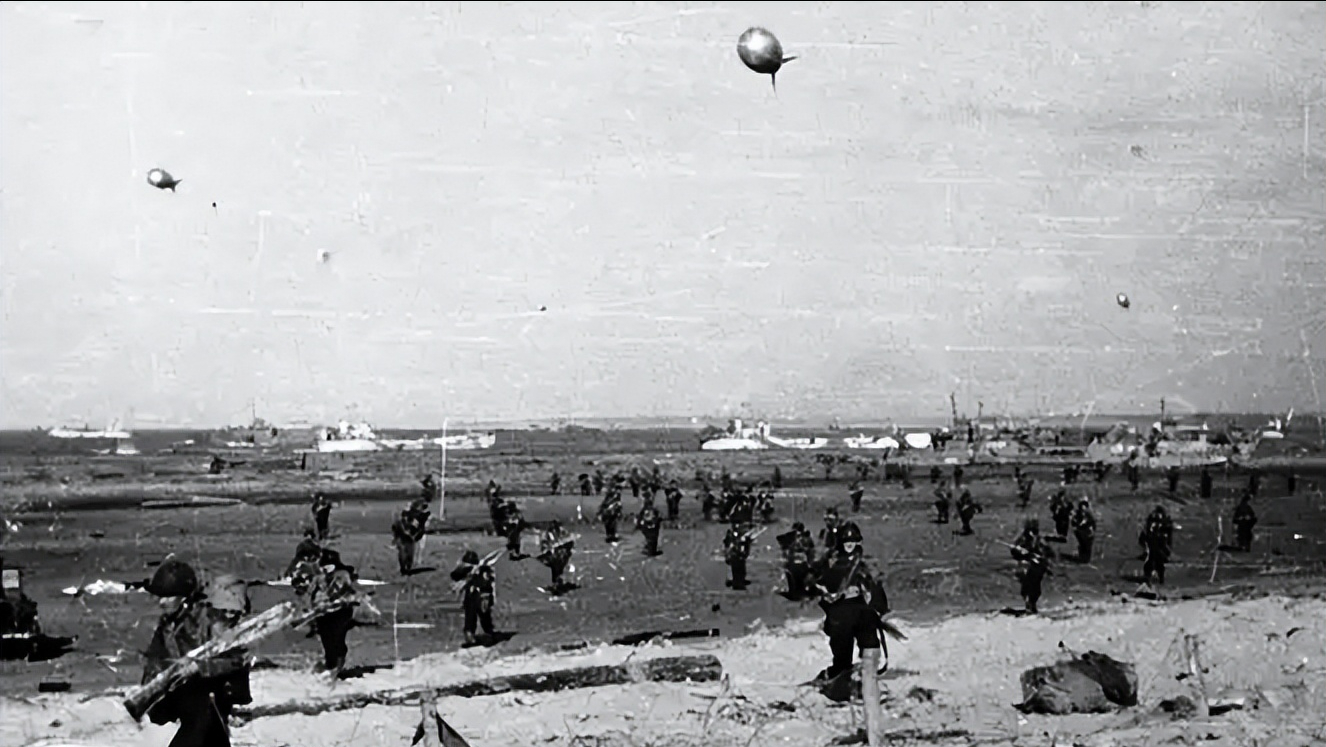

1944年6月6日,当盟军登陆艇冲向诺曼底海滩时,马尔伯里A港的雏形已在海上浮现。

这座由600个构件组成的人工港,在D+5日实现了首次万吨级物资卸载。

更令人惊叹的是其自愈能力——当德军轰炸机击沉两艘防波堤钢筒时,美国工程师连夜开发出快速堵漏套件,在48小时内恢复了港口功能。

战役后期,人工港的日均吞吐量达到1.4万吨,远超预期目标。

艾森豪威尔在回忆录中写道:“马尔伯里港是我们最沉默的功臣。”

而英国工业界为此付出的代价同样沉重:建造期间,英国机床损耗率达到43%,部分工厂的设备寿命缩短了5年。

海权争夺:从反潜网到瑟堡战役盟军在诺曼底部署的庞大舰队中,英国海军虽占据数量优势,但美国通过情报主导和反潜战术掌握了实际指挥权。

特别是在争夺瑟堡的战役中,美国海军的火力支援与英国海军的反潜封锁形成默契,最终将这座战略港口纳入囊中。

这场战役标志着美国首次在欧洲近海建立稳固的海权支点,为后续向莱茵河推进奠定了基础。

诺曼底登陆不仅是军事胜利,更是海权更迭的转折点。

美国通过主导登陆行动,将大西洋海权延伸至欧洲大陆,而英国则在贡献79%海军力量后逐渐退居二线。

这场看似完美的盟友合作,实则暗藏着战后国际秩序的雏形——当百万大军跨越海峡时,一个新的全球霸主已悄然崛起。