【一、萌芽期】

明洪武十三年,明太祖朱元璋裁撤丞相制度。此后,他察觉自身每日需处置海量政务,遂体悟到“人主以一人之身统御天下,不可或缺辅弼之臣”。同年,朱元璋旋即设立四辅官之职。

四辅官皆为出身民间的儒士,于入朝任职之前,并无从政履历,且与朝中勋贵毫无关联,故而深得朱元璋的信任。然而,这一制度安排亦暴露出显著弊端。由于四辅官对朝廷政务缺乏深入了解与实践经验,难以契合朱元璋对于辅政工作所设定的标准与期望。

洪武十五年,明太祖朱元璋昭告天下,正式废止四辅官制度。此次设置四辅官并最终将其废除,实际上是朱元璋在探索辅政模式过程中遭遇的一次挫折,表明这一特定的辅政形式未能达成预期的政治目的。

自废除四辅官制度后,朱元璋着手从翰林院编修、检讨等职位遴选品级较低的官员,为其授予“翰林院兼平驳诸司文章事”的职衔,使其得以跻身辅政行列。

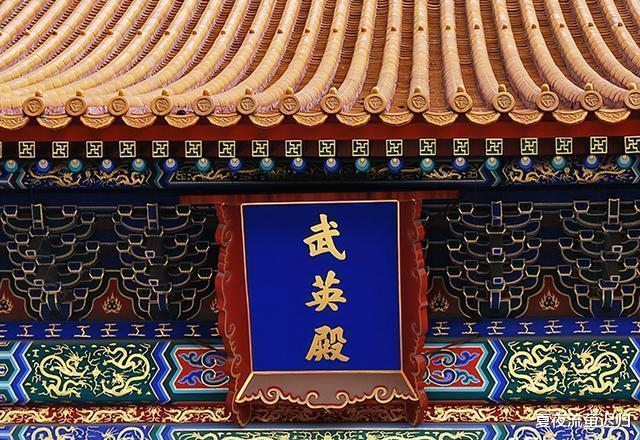

明洪武十五年,于朝中正式设置华盖殿大学士、武英殿大学士、文华殿大学士、文渊阁大学士以及东阁大学士等职位,这些职位统称为“殿阁大学士”,其官阶品级被厘定为正五品。此为明代殿阁大学士制度之肇始。需明确的是,在这一时期,这些大学士尚未冠以“内阁”之称谓。

【二、创立期】

明成祖登基之后,对洪武与建文两朝的辅政模式予以适度调整,进而创设内阁制度。其举措在于,重启洪武年间翰林院之建制,延续启用翰林官员承担辅政职责,并将此做法加以制度化、固定化,而辅政场所设定于文渊阁。

初始阶段,并未设立殿阁大学士这一职位。而后,殿阁大学士成为阁臣晋升、兼职的特定岗位。鉴于文渊阁坐落于午门之内,入值官员需于内廷处理公务,“内阁”这一称谓应运而生。

在永乐年间,内阁大臣的品秩普遍处于较低水平,部分阁臣的品级尚不及正五品。与此同时,内阁在这一时期所拥有的权力范围颇为受限。据相关记载,其“不得专制诸司,亦不得相关白”,即无法对各部门实施专断统治,也不能与之随意相互沟通。

即便如此,永乐时期内阁影响力逐步提升,乃是确凿无疑的史实。永乐二十二年七月,成祖于北征行军途中驾崩,彼时军中汇聚众多公侯勋贵。然而,最终由内阁经审慎商议后制定决策,决定隐匿成祖逝世消息,秘不发丧。此一举措充分彰显,在当时的内外廷臣认知里,内阁已然占据至关重要之地位。

【三、发展期】

从历史发展脉络审视,内阁发展阶段可作清晰划分。洪熙、宣德及正统初年,构成内阁的发展时期;而自该时段之后直至正德一朝,可视作内阁发展期的延展。

自洪熙时期起,内阁的政治地位显著提升。仁宗登基后,对朝廷官员进行任命与升迁,擢升杨士奇为礼部侍郎并兼任华盖殿大学士,同时,命杨荣以太常卿之职兼任谨身殿大学士,二人皆于内阁履职。

此后,杨士奇与杨荣均获擢升,任职尚书,旋即又加封为太保与太傅。自仁宗、宣宗时期过后,官员凭借侍郎或尚书之衔进入内阁的情形日益普遍,所占比例呈显著上升态势。

需着重明确两个关键要点。其一,殿阁大学士与内阁成员并非天然等同,仅当官员入直文渊阁履行公务时,方可认定其正式成为内阁一员。其二,阁臣品级并无固定之规。具体而言,若内阁大学士获加公孤、太子三师或三少等衔,其品级对应正一品或从一品;若加尚书衔,品级为正二品,加侍郎衔则为正三品;而若仅为单纯的大学士,未获加官,其品级仅为正五品。

在明代的官僚体系架构中,六部之中,吏部尚书所处地位最为尊崇。于仁、宣两朝期间,尚无吏部尚书跻身内阁的情况。直至景泰三年,王文以左都御史之职擢升为吏部尚书,并得以入阁。伴随阁臣品级逐步提高,内阁在整个政治格局中的地位亦愈发显要。

【四、鼎盛期】

自嘉靖朝起始,历经隆庆朝,直至万历朝,内阁大臣的地位攀升至巅峰状态。在此期间,内阁呈现出三个显著特点:

首先,自仁、宣年间起,内阁与六部便围绕权力分配及朝廷地位展开了激烈角逐。至弘治四年,局势呈现出内阁地位凌驾于六部之上的态势。彼时,丘濬以礼部尚书身份入值内阁,与吏部尚书王恕皆获太子太保衔,官阶同为从一品。

依据六部的既定排序规则,吏部的位次相较于礼部更为尊崇,由此可知,王恕在朝廷中的地位理应比丘濬更高。然而,弘治六年二月,群臣于乾清宫参加宴会,在安排座次时,丘濬却被置于王恕之上。面对这一情形,王恕心生愤懑,坚决不肯退让。

在明代历史进程中,该事件颇具声名。从表象观之,似仅为二人基于意气引发的纷争;然而深入探究,其实则映射出内阁与六部之间的矛盾已趋于公开化。自正德、嘉靖时期以降,内阁在朝廷班次排序上已凌驾于六部之上。

其二,内阁首辅的地位逐渐彰显,并由此成为握有重权的大臣。内阁通常由五至七人构成。由于内阁成员众多,必然需要一人负责统摄阁务,在此情形下,首辅制度得以确立。

通常情况下,首辅地位的确立,需综合考量入阁时序、资历高低以及皇帝信任程度等要素。伴随内阁地位的攀升,首辅之位亦随之水涨船高。自弘治朝以降,唯有首辅拥有秉笔票拟之权,其在地位与声望方面,与次辅及其他阁臣形成显著差异。至嘉靖朝之后,涌现出诸多权力扩张的首辅,严嵩、徐阶、张居正堪称其中典型。

其三,内阁存在侵夺部权之现象。在明代的行政体制中,六部尚书乃法定行政长官,直接向皇帝负责,依制内阁无权挟制。然而,自嘉靖时期起,情况有所转变,对于六部所涉重大政务,均需向内阁“关白”(“关白”,即呈报、奏报之意)。

在张居正主政内阁首辅之际,考成法应运而生。此制度构建起以内阁节制六科,进而借六科管控六部的层级体系。随着这一体系的稳固运行,内阁之于六部的优势地位逐渐制度化。凭借考成法的推行及其所构建的权力架构,张居正成为明代内阁首辅中权力最盛者,其实质权力已与宰相并无二致。

自万历朝后期以降,直至明朝覆灭,内阁权力呈下行态势,渐入式微之境。

明朝时期,内阁大学士的官阶品级相对较低,仅为正五品。如史料所载,与张居正处于同一时代的许国,于万历十一年以礼部尚书之职入阁。然而,许国在当时内阁中的地位并不突出,甚至未能跻身次辅之列。