overhang,正负极的对齐问题,以及它对电池性能的影响。过大的overhang导致局部电流密度过高,锂离子在负极边缘堆积,形成析锂。SEI膜的不均匀生长,锂枝晶的风险增加,影响安全性和寿命。

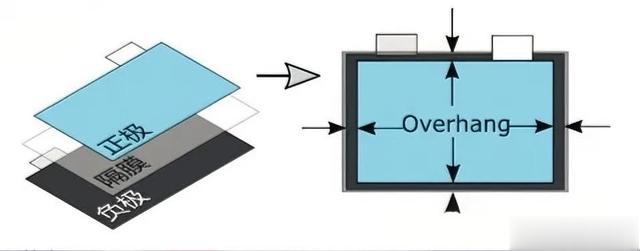

Overhang的定义在锂离子电池结构中,"Overhang"特指电池正负极片在叠片或卷绕工艺中产生的相对位置偏差,具体表现为负极活性物质层在平面投影上未能完全覆盖正极活性物质层的区域。

Overhang的工程控制标准,一般设计Overhang的尺寸为1-3mm。

卷绕工艺中的张力波动(±5%公差)导致极片延展差异,层压工艺中0.1mm级的对位偏差即可造成3%的面积偏差。考虑到石墨负极在嵌锂过程中存在6-10%的体积膨胀率,部分设计者会刻意放大负极面积,但过度补偿(>15%)反而引发负面效应。当前行业主流的激光切割精度为±0.2mm,在21700圆柱电池等小尺寸设计中,该误差可等效转化为2-3%的Overhang波动。

Overhang过大引发析锂的机理

主要原因是锂在负极的扩散和锂离子的脱嵌并不完全是垂直进行的,还有横向的重新分布。

在Overhang区域,电解液中的Li+存在两种迁移路径:

1.轴向迁移:正极→隔膜→负极中心区

2.径向迁移:正极边缘→Overhang区,当δ过大时,径向迁移路径长度增加30-50%,导致Overhang区出现锂离子供应延迟,形成局部浓差极化。

即使放电后,Overhang区域仍存在未脱嵌的锂。也就是说,从正极正对着的负极区域横向扩散到overhang区域的锂离子,并不能完全回到正极,而这些Li会持续堆积,形成析锂。

而如果overhang比较小,它是可以回到正极的。因此,Overhang区域并不是越大越好,需要满足设计要求的情况下,尽可能减小其区域,以避免析锂发生。

Overhang效应引发的析锂问题是制约高能量密度电池发展的关键瓶颈之一。解决方案需要融合材料改性、结构创新和智能控制三大技术路径,在保证能量密度的同时,将析锂风险降低两个数量级。建立Overhang-析锂关联度的新测试标准,推动锂电技术向更安全的方向演进。