中国AI专家、上海人工智能研究院数字化治理中心的主任彭嘉昊,在媒体上面公开指出,在美国最顶尖的人工智能专家中,华人占据了相当一部分,如果他们回国,可以立即抹平中美之间的技术差距。

如果将这个说法具象化,那么在美国硅谷最顶级的科研群体当中,大约有30%到40%是来自于中国的工程师。

他们到底为什么选择帮助美国发展技术?又有没有可能回国发展?

«——【·华人占据美国AI半壁江山·】——»

1984年,尹志尧以加利福尼亚大学物理学博士的身份毕业,作为高新人才被美国硅谷英特尔公司开出高薪,揽入麾下。

然而,入职第一天的所见所闻,却让他至今难忘。

在英特尔公司那最顶尖的核心技术部门以及高层管理群体中,他本以为会被美国人牢牢把控,可现实却让他大为震惊——大部分员工竟是像他一样的华人。

这些华人精英们,如果抛开外企的束缚,甚至可以全程用中文交流工作,但在这个异国他乡的职场,大家只能默契地用流利英语沟通。

此后,尹志尧凭借扎实的专业知识和不懈努力一路晋升,掌握了实际话语权。他还成立了硅谷中国工程师协会,致力于增进同胞间的交流,并担任首届协会主席。

在这个过程中,他对半导体和AI行业内华人的占比有了更为深刻的认知。就拿当下极为火热的英伟达来说,其掌门人黄仁勋出生于中国台湾,后加入美籍。

黄仁勋带领团队研发的CUDA并行计算平台,让GPU能够高效处理复杂的计算任务,极大提升了AI算法的运行速度。

凭借这一技术优势,英伟达后续研发的芯片在市场上一路高歌猛进,市场份额稳步扩大,市值接连突破,一跃达到万亿美元。

尽管拥有美国国籍,但黄仁勋在众多场合都毫不避讳地表示,自己内心深处秉持着中国人的思维方式,那份对根源文化的认同从未改变。

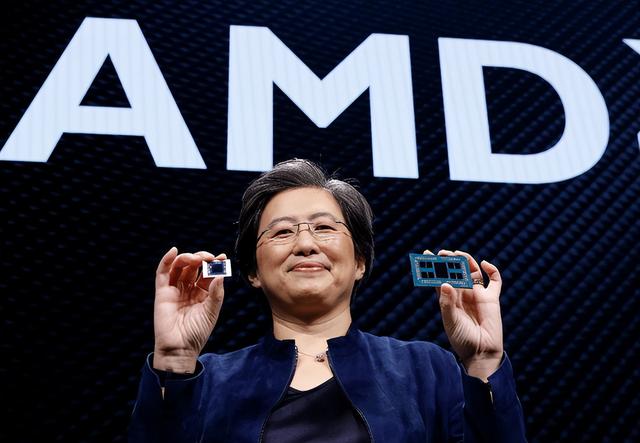

AMD的现任CEO苏姿丰同样不容小觑。她与黄仁勋在半导体领域虽各为其主,但都为行业发展做出了巨大贡献。

苏姿丰接任AMD CEO时,公司账目亏得几乎底掉。她大胆决策,积极向中国企业开启授权,用这部分最大头的收入,成功使AMD扭亏为盈,度过了最艰难的转型阶段。

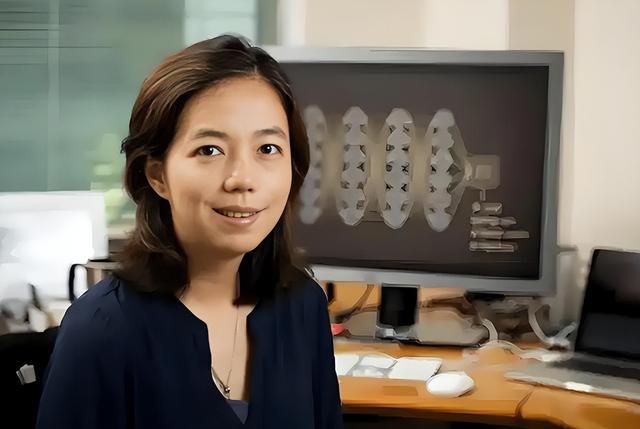

还有被誉为“AI之母”的李飞飞,她16岁随家人移民美国后,一度陷入生活底层,靠经营洗衣房维持生计。

但在李飞飞考上了常青藤名校之一的普林斯顿大学之后,一切改变了,她一头扎进人工智能领域,做出的最关键的成就,便是建立了大型机器学习和视觉理解知识库ImageNet。

这一成果极大地推动了深度学习算法的发展,凭此成就,使她成为美国工程院院士,AI领域权威领头羊之一。

在专家彭嘉昊的设想中,如果以这些杰出华人企业家为代表的科学家们回国,中美之间的技术差距将会立刻抹平。

但这一设想真的能实现吗?他们真的会回国发展吗?

«——【·人才回归,差距弥合?·】——»

在当下这个务实的时代,纯粹“为爱发电”的理想主义很难坚持,薪资待遇成为了人们择业时不可忽视的关键因素。

就拿风头正劲的DeepSeek来说,其招聘的实习生月薪轻松过万,正式工程师更是能拿到14薪,月薪大概率在8万至16万之间。

如此丰厚的待遇,足以表明国内对高科技人才的重视程度与日俱增,整体发展环境对人才的吸引力也愈发强劲。

由此可见,美国硅谷的人才若选择回国发展,在薪资方面与美国相比并不会逊色太多。

然而,薪资绝非唯一的考量因素。晶体管的发明人巴丁,在访问中国高校时曾毫不留情地指出,中国的科研环境远不及硅谷的十分之一。

要理解这句话背后的深意,就必须深入探究高科技人才的内心诉求。

以苹果公司的创始人乔布斯为例,他怀着改变世界、开创崭新时代的宏大抱负,才得以创造出具有划时代意义的苹果手机。

与其说他是一位管理者,不如称他为伟大的发明家。但在公司管理上,他却因任用约翰·斯卡利而犯下大错。

斯卡利不仅将乔布斯排挤出自己一手创立的公司,还背离了乔布斯的核心理念,致使苹果公司陷入了漫长的低谷期,股票暴跌、利润下滑,乔布斯也被迫离开。

这一案例充分证明,良好的科研环境是企业蓬勃发展的基石,更是高科技人才得以施展才华的关键所在。

那么,即便众多高科技人才纷纷回国,是否就能立刻抹平中美之间的技术差距呢?答案并非如此简单。

当年钱学森回国,确实让我国航空航天领域实现了质的飞跃,他的贡献堪称划时代。但AI和半导体行业的发展,不仅依赖于高端人才,强大算力的设备同样不可或缺。

此外,完整的产业链也是推动行业进步的重要支撑。只有产业链各环节紧密协同,才能形成强大的产业竞争力。

我们在积极吸引海外高科技人才回归的同时,绝不能忽视自身实力的提升。要加大对科研设备的投入,完善产业链布局,打造更加优质的科研环境。

唯有如此,我们才有可能在未来实现抹平技术差距的目标,在全球高科技领域占据一席之地。

你觉得高科技人才回国能填平中美两国之间的差距吗?说说你的看法吧~

参考资料