中国航天的每一步几乎都和他有关,生命的最后依然为“北斗”发声。“863计划”的主要倡导者之一,我国返回式卫星技术主要奠基人之一。

我国第一颗原子弹爆炸的核爆数据,是他研制的测量仪,第一颗中国人造卫星也是他带队的努力。

一生淡泊名利,为国鞠躬尽瘁。

这位始终坚称“我就是要回中国工作,那里是我家”的天才科学家又是谁?

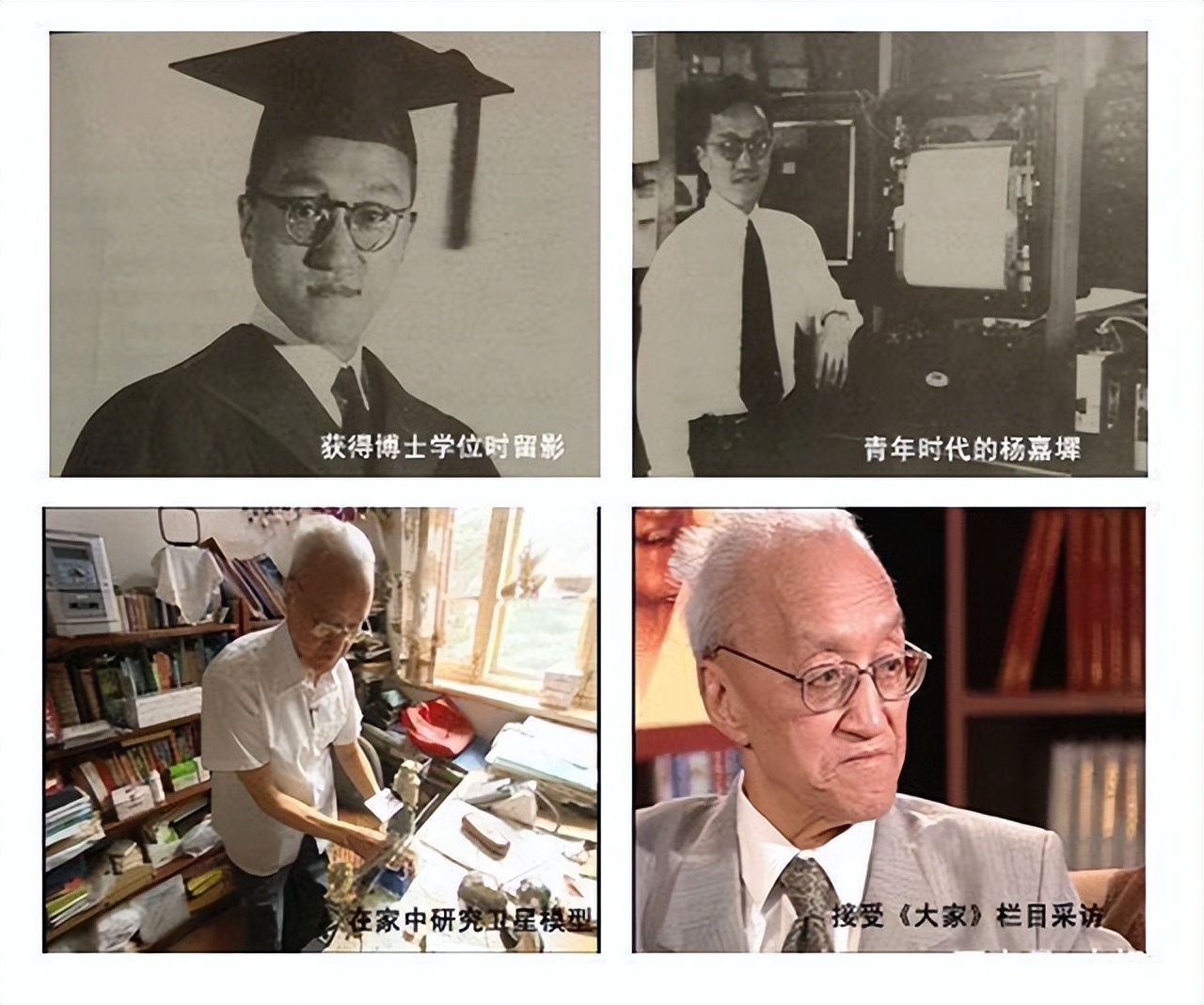

东方红背后的科学脊梁1919年7月16日,杨嘉墀出生在江苏省吴江县的一个丝业世家。

家境良好的杨嘉墀并未像大多数孩子一样进入私塾,他深受“实业救国”的理念影响,杨嘉墀就读于一所丝业小学。

受当时生活环境的影响,小小年纪的杨嘉墀有着刻苦努力,不怕困难的坚韧品格,这也为他日后做出巨大贡献奠定了基础。

1937年,杨嘉墀凭借优异的成绩顺利进入交通大学。

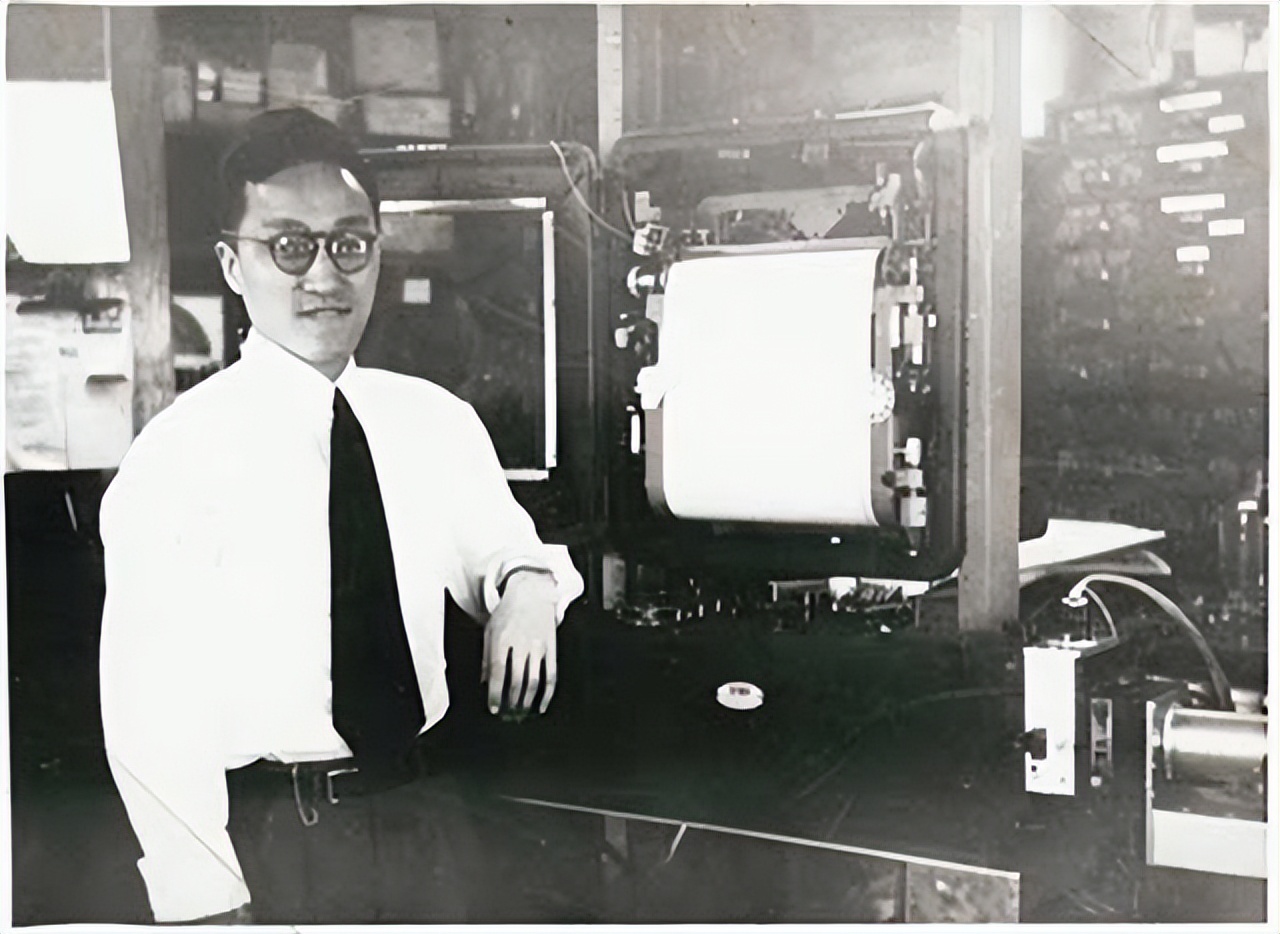

杨嘉墀毕业证

彼时中国正处于抗日战争全面爆发的重要节点,华北华东失去大量领土。

也就是在此时,杨嘉墀内心暗下决心,他发誓一定要靠自己的努力,造出属于中国人自己的飞机、军舰,成为军事大国,改变中国被瞧不起、被孤立的困境。

有人认为杨嘉墀是在说大话,夸海口,可他却用实际行动证明了自己的决心。

1942年杨嘉墀前往中央电工器材工作,三年后,杨嘉墀做出中国第一套单路载波电话样机,推动了中国电话制作技术的进步。

1947年,为了进一步提升自己的学业水平,向发达国家学习先进技术,杨嘉墀毅然决然决定前往美国哈佛大学研究院,在应用物理系先后获硕士、博士学位。

而在美国工作期间,杨嘉墀制作出“杨氏仪器”,即生物医学用快速模拟计算器、快速自动记录吸收光谱仪等生物电子仪器,为科研事业再添光彩。

对于这样一位优秀的科学家,美国不惜放出极为优厚的待遇条件,只为留住他。

正当所有人都以为杨嘉墀吃上海外“红利”,不会再记得自己的“根”时,他却毅然决然的决定回归祖国的怀抱。

1956年,杨嘉墀受祖国“向现代科学进军”的号召,即刻决定变卖自己所有的家产,将积蓄投入国内急需的科研设备后启程回国。

坚定的坚持“要回到祖国去,因为那是我的家。”

从参与中国科学院自动化研究组的组建,到提出以控制计算机为中心的工业化试点项目。

1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸,而测试核爆结果的,正是杨嘉墀所带队研制出的测量仪。

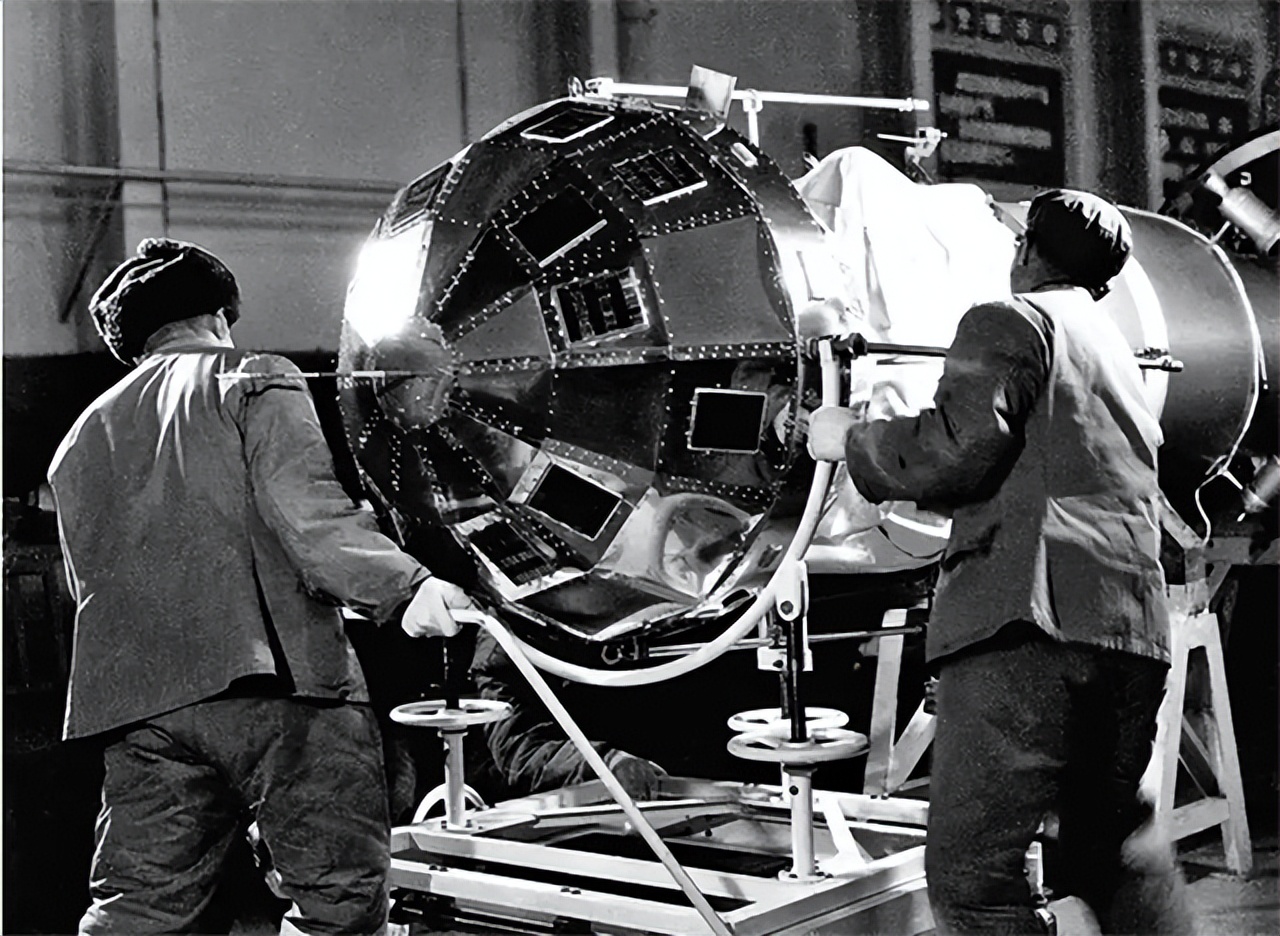

1965年,为响应国家“我们也搞人造卫星”的号召,杨嘉墀担任人造卫星总体设计组副组长。

但人造卫星的研制并非容易。

从第一颗人造卫星的总体方案设想,到采用自动控制实现卫星姿态控制,再到解决红外地平仪的适应难题。

这背后是杨嘉墀和团队用汗水和日复一日的努力所换来的成果。

终于,在1970年4月24日,中国第一颗人造卫星“东方红”的发射,为全中华民族带来福音,这意味着中国的科研道路又向前推进一大步。

当从广播中听到“东方红”发射成功的消息后,杨嘉墀沉浸在激动喜悦中,久久无法自拔。

在之后的数十年中,无论是东方红一号,还是一箭三星、返回式卫星、同步卫星等,中国科研事业的每一次进步,都离不开杨嘉墀的努力。

自1975年到1992年,连续发射的13颗返回式卫星中,姿态控制系统都不负众望的圆满完成了各项任务,各项指标均达到要求。

返回式卫星姿态控制的研究成功,意味着我国的卫星三轴姿态控制系统的空白被填补,更为日后航天事业奠定了重要基础。

一直到1999年9月18日,这位受人爱戴的院士被授予“两弹一星功勋奖章”,杨嘉墀始终认为,这都是自己应该做的。

杨嘉墀将自己的一生都交与国家,一辈子都在为中国的科研事业而努力。

然死神并没有因他的卓越成就而心软。

2006年6月11日,杨嘉墀在北京病逝,享年87岁。

这位令人尊重,对国家科研航天事业有着汗马功劳的伟大院士,永远的离开了我们。

2009年7月15日,杨嘉墀科技奖得到中华人民共和国科学技术部正式批准,这是对与杨嘉墀一样,为国无私奉献,对科学发展有推动作用的工作者的奖励。

杨嘉墀先生虽已远去,但他留给世人的精神却永垂不朽。他的一生,如东方红卫星奏响的乐章,在浩瀚宇宙中永恒回响。