马斯克说要登陆火星,殖民火星的计划一推再推,现在NASA砍掉了预算,铁定是要延期到2030年(预计在2040年)之后了,而中国航天最佳宣布“将在2028年发射天问三号火星探测器,实现火星采样返回”。

马斯克在3月15日发文称,重型运载火箭“星舰”将于2026年年底搭载特斯拉人机器人前往“擎天柱”火星,载入飞行将在2031年前实现,火星将是美国一部分!不过已经没有人认为这是一个计划,而是一个美好的梦想了。

和曾经我们宣布要登月一样,一起吹得牛,最终只有中国航天100%实现,想要登陆火星,对火星进行采样的航天机构不少,真正能实现的,第一个肯定是中国了。

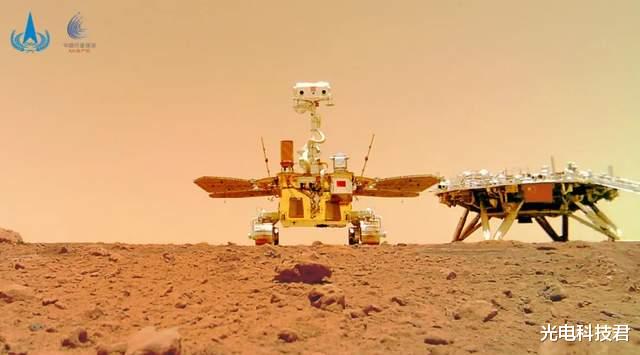

在火星探测领域,中国起点高,通过2020年的天问一号任务,一次性完成对火星的“绕、落、巡”探测,超期服役的祝融号火星车获得了丰硕科研成果。

国家航天局探月与航天工程中心天问三号任务总设计师刘继忠在《火星取样返回的挑战与突破》演讲中详细描述了2028年“天问三号”任务信息。航天专家们表示:因为有月球探测和火星探测的基础,“火星采样返回”整体工作进展比较顺利。

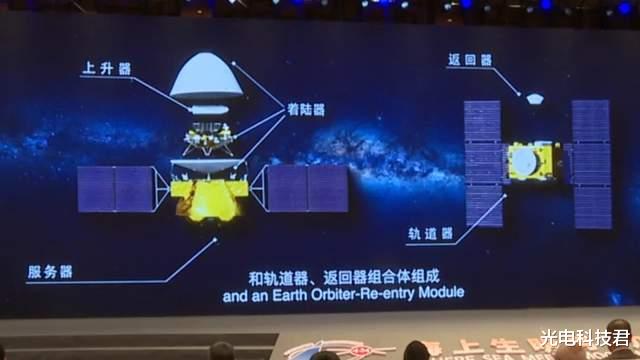

天问三号探测器由着上服组合体(着陆器、上升器、服务器)和轨返组合体(轨道器、返回器)组成,一共将配备6台科学载荷(包括着陆器配置超宽带探测雷达、拉曼荧光光谱仪2台科学载荷;服务器拟配置沉降ENA极光探测仪和磁强计2台科学载荷;轨道器配置中红外超精细成像光谱仪、火星全球多色相机2台科学载荷。)天问三号可能将约600克的火星土壤带回地球。

天问三号任务的科学目标是:探寻火星潜在的生命痕迹,探研火星地质和内部结构特征,探查火星大气循环与逃逸过程,取得类地行星宜居性演化研究的重大发现。

技术目标是:突破火星起飞上升、环火交会、行星保护等关键技术,形成火星取样返回能力。

工程目标是:2031年前后实现火星样品返回地球。

围绕三大目标体系,设定了17类任务场景、123类能力需求。

在系统组成上,工程总体包括探测器系统、运载火箭系统、发射场系统、测控系统、着陆场系统、地面应用系统、行星保护系统,共七大类。

具体流程上,将会包括发射、地火转移、火星捕获、大气制动、火星停泊、离轨着陆、火面工作、火面上升、交会捕捉、环火等待、火地转移、再入回收、持续探测。

其中,轨道器环火轨道为约350公里圆轨道,姿态对日定向,设计寿命不少于5年,配置中红外超精细成像光谱仪和火星全球多色相机;服务器环火轨道为近火点约400公里环火大椭圆轨道,留轨探测约2个火星年,设计寿命不少于5年。

值得一提的是,我们发射“天问三号”,没有等待长征九号/长征10号重型运载的研发进度,而是采用了较为成熟的长征五号进行分步运载,“轨返组合体”和“上着服组合体”在火星附近轨道,分工协作实施任务。

目前,我国已经开放天问三号国际合作载荷资源,其中包括不超过15千克的轨道器资源和不超过5千克的服务器资源。由此可见,我们已经有了100%的把握实现火星采样返回,并与国际上志同道合的朋友一起实现探索火星几乎。

美国和苏联在太空竞赛期间进行了23次火星探索任务,在经历了低潮期之后,又在1992年兴起新的高潮,截至目前一共有7个国家/组织累计进行了47次火星探测任务。

其中,当属美国NASA,以及马斯克的SpaceX的任务影响力最为强大,后者宣传要“殖民火星”,但是因为“星舰”火箭问题,以及NASA预算超支等问题,已经宣布延期了,外界乐观估计可能在2036年左右实施任务,到2041年左右返回。

中国因为有一系列深空探索任务,因此将火星任务排在了前面,尽管如此,其实也充满了挑战,主要有:

1、火星生命形态未知;2、距离遥远;3、环境复杂;4、质量约束大;5、行星保护要求高。

科学挑战上,主要包括生命痕迹难识别、生命痕迹高富集性选址难。技术挑战上,主要是多样式火星表面采样难、火星小火箭发射与可靠飞行难、环火轨道交会捕获难。工程挑战上,主要难点在任务规模与运输能力难匹配、行星保护实现难。

距离远,意味着火星探测器必须能够具备较高的自动采样能力,而面对复杂的火星环境,如何精准采集没有遭受污染或者具备代表性的样品,其实是很大的难题,同样对于还有部分大气的火星,对样品进行密封,也是很大的难题。

其他诸如火面起飞上升、环火交会捕捉技术难题都是极具挑战性。尽管如此,我们还是取得了突破性进展,可以实现使用2发长征五号火星,在同一时间窗口期间隔24天发射,实时零窗口技术,并延长火箭滑行时间。通过“绕、着、巡、回”等步骤,实现取样返回。

未来,我们还将实现火星建立科研项目基地,从火星出发前往宇宙更深处,一步一个脚印,完成我们星辰大海的梦想。

曾经,美国想要将我们的航天扼杀在摇篮里,后来他们对我们严密封锁,就连一个航天螺丝钉都很被禁止获得。如今,我们获得了突破,这背后有着太多的感人故事,等待我们一一揭开。