前言

2020年6月23日9时43分,北斗三号最后一颗全球组网卫星,也是北斗导航系统的第五十五颗卫星,乘坐着长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心一飞冲天,进入卫星预定轨道。

这也意味着北斗三号全球卫星导航系统星座部署彻底完成。

北斗三号的组网成功,让中国成为继美国、俄罗斯之后,第三个拥有完全自主、高性能全球导航系统的国家。

可光辉的背后,却是我国多少科研工作者日日夜夜的辛苦。

甚至,我国在本世纪之初,还为了学习到先进的技术,被他国“骗走”20亿学费。

好在“三十年河东,三十年河西”,在中国科研人员的努力下,“骗走”我国20亿的国家在十年后又反过来“有求于我”,厚着脸皮向我们学习经验、寻找投资。

我国的北斗系统是如何一步步从无到有的?他国又是如何“骗走”我国整整20亿学费的?

最终我国又是如何对待再次找上门来的国家的?

今天我们一同探讨。

人造卫星——“上帝之眼”

人造卫星是什么?想必所有人都知道,但人造卫星在现代有多重要?恐怕大部分普通人知之不多。

1957年,前苏联抢在美国之前,发射了人类世界第一颗人造卫星——斯科特尼克1号。

在当时,全世界一片哗然,都认为这个能飞到太空中去的“圆球”会改变社会主义与资本主义之间的力量对比。

美国学界专门为此发明了一个术语“斯科特尼克时刻”,意指自身存在受到威胁,必须加紧赶上。

事实上的确如此,在随后的几十年里,人造卫星展现出它强大的能力,改变了人类世界大国间的竞争格局。

在科学领域、通讯领域、气象领域、资源领域等方面,人造卫星可以说是不可替代的。

但人造卫星更突出的价值在于军事,尤其是在“冷战”期间,世界笼罩在核战争阴影之下,人造卫星就是核武器的“眼睛”。

没有“眼睛”,核武器再多也很难达成预定打击效果;有了“眼睛”,不论是精确打击还是“斩首计划”,都能令敌人心惊胆战。

在上个世纪90年代,一度非常强盛的伊拉克凭借着海量陆军,一度号称“世界第三强国”。

不管萨达姆吹了几头牛,但伊拉克的武器装备实力确实不可小觑。

可伊拉克想不到的是,由于有军事卫星的存在,伊拉克所有的军事部署对于美国方面来说,全部是“单向透明”。

伊拉克部队的调动、安排、部署,重要军武库、据点的位置统统暴露在美国卫星的“眼皮”底下。

美国主导的一场“海湾战争”,几乎不费吹灰之力,就灭掉了中东一大强国。

这让全世界各国震惊不已,信息化时代战争的序幕,被当时世界最强的美国人拉开了大幕。

而美国人最大的依仗之一,就是锐利的“鹰眼”——GPS全球定位系统。

上个世纪70年代开始,美国人立项研制一系列新型人造卫星,并在20年间耗资巨大,完成了GPS组网。

这套系统让美国人不但在战场上无往而不利,让自身导弹精确性猛增,同时也让他们可以躺在床上“数钱”。

因为美国人拆分了一部分功能用于民用,并向外国开放导航功能。

在当时的欧洲,有一部分人甚至将GPS称作“上帝之眼”,如同人造卫星这般“全知”的设备,在人类的历史上还从未有过。

面对美国在卫星领域的一家独大,其余国家自然不会甘心,于是,各国开始大力发展自己的卫星系统。

“伽利略计划”诞生

在“冷战期间”,前苏联与美国二者在诸多领域上展开激烈竞争,在航天航空领域尤是如此。

但到上个世纪80年代以后,苏联的航天能力从与美国不相伯仲,变成了略逊一筹。

苏联为了新一代弹道导弹研制的新一代卫星被称作“格洛纳斯系统”,在组网完成度、可靠性、商用程度等方面均逊色于GPS。

值得一提的是,格洛纳斯民用精度却比GPS高,因为美国军方给GPS加上了SA干扰,而俄罗斯没有。

但格洛纳斯系统还是没有获得多少金钱上的回报,因为他们没有能力开发民用市场。

除了俄罗斯之外,欧洲、中国也都先后在人造卫星建设上下了苦功。

“海湾战争”不但震撼了俄罗斯、中国,也震撼了整个欧洲。

当时的欧洲和美国关系十分微妙。

一方面欧洲各国开始觉醒,由于强大的“红色巨人”前苏联已经不复存在,欧洲打算减少对美国的依赖,形成一个由欧洲人自己掌握的“新欧洲”。

在政治上欧洲也从欧共体逐渐走向欧盟,欧元的问世更是要了美元金融霸权的“老命”。

为此,欧美之间合作空间变小,竞争程度加深。

另一方面,美国一直不愿意向欧洲放开军用GPS使用权限,而GPS导航下的新时代战争形态又让欧洲心有余悸。

并且美国为了打压“统一的欧洲和欧元”,故意放大南联盟内部民族矛盾,借机挑起南联盟战事。

欧元甫一出世就被“踩断了脖子”,这也加深了欧、美之间的不信任。

在这种背景下,哪怕美国明确对欧洲承诺,愿意提供更加开放的GPS服务,但欧洲还是决心顶着美国的压力,一定要研制一款属于欧洲的卫星系统。

而人类天文学史上有三个绕不过去的人:

哥白尼、伽利略、开普勒。欧洲人就以伽利略为名,开始推进“伽利略计划”——属于欧洲的人造卫星系统。

1999年底,欧盟内部开始进行论证。

整整三年之后,在欧盟15国交通部长级会议上“伽利略计划”细则终于被通过,欧洲开始正式立项投资。

对于中国而言,只要有国家愿意打破美国霸权,自然是好事。

如果“伽利略计划”可以成功,那么在市场上就有一款可以与GPS相竞争的产品,中国的选择就会更多。

并且当时的中国与欧洲外交关系不错,已经基本摆脱了八十年代末的外交阴霾,双方合作的空间巨大。

可此时谁也没能想到,“伽利略计划”对中国来说不但没有多少好处,甚至使我国白白浪费了20亿人民币。

“美帝国主义”横插一杠

我国的人造卫星最早要追溯到1970年发射的“东方红一号”。

1949年还是落后农业国的中国,在短短20年后,就成为了世界上第五个独立发射卫星的国家。

仅排名在前苏联、美、法、日之后,还领先于曾经的“日不落”英国。

虽然中国的卫星起步不算晚,但由于外国的封锁堵截,技术离世界先进还有很大的距离。

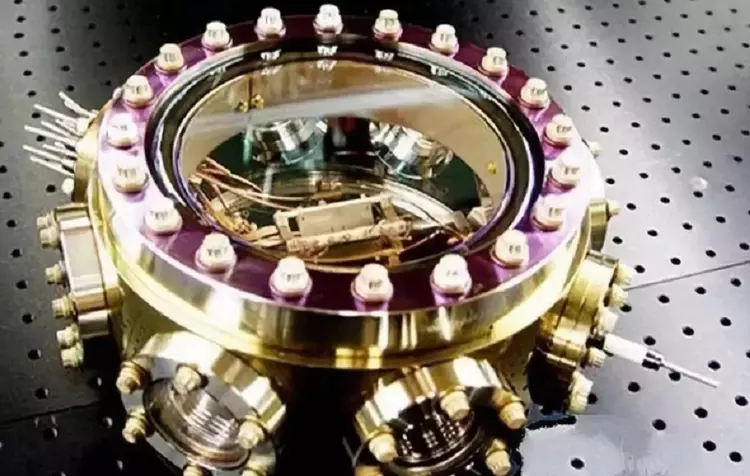

为此改革开放后,我国开始研制新一代卫星计划,即“北斗卫星导航系统”。

2000年时,我国已成功发射两颗北斗卫星。

也正是在此时,欧洲方面提出“伽利略计划”,双方一拍即合,都想互相借用对方的技术体系和资金人员。

我国相对欧洲来说,技术水平更低,也更愿意参加这个项目。

2000年,欧盟与我国在会晤时基本交换了合作意见,双方回国后就签署了双边合作协议。

包括在北京建立中欧卫星导航合作中心、加强双边交流、中国建立投资公司、强化双边人员技术培训等。

中国方面很快履行了承诺,投资了整整两亿欧元到“伽利略计划”中。

对于那个时候的中国来说,2亿欧元约等于20亿人民币,这是一份真挚的“诚意”。

中国方面想通过参加此次计划提升自身研究水平,同时以后卫星商业化运营顺利的话,我们也能拿到相应收益,对美国的牵制作用也十分明显。

不过早在伽利略计划之初,美国克林顿政府就处处阻拦,甚至扬言要从欧洲撤军,让欧洲独自应对俄罗斯,以表达自身不满。

但欧洲顶住了美国人的讹诈,不但开展了卫星计划,而且也让中国参与其中。

时任美国国务卿的希拉里·克林顿如此评价此事:

“这是赤裸裸的背叛,盟友的作为可能会让共产主义再次强大”。为了阻止中国的卫星计划,美帝国主义在多个维度展开行动。

一方面派出国务卿四处游说欧洲国家主要政要,制造反华舆论,渲染“中国威胁论”、“中国崩溃论”。

另一方面则是启动长臂管辖,对任何涉及到美国公司供给的零部件予以管制,禁止出口。

除此之外,还继续升级台海问题。

但这些也只是其中的部分因素,关键的事件在于2005年。

这一年,德国对华友好的总理施罗德下台,取而代之的是原东德出身的、“相对反华”的默克尔。

2007年,法国又上台了一个极度亲美的总统萨科齐,形势发生巨变。

法、德是欧盟的头脑和领袖,随着最高领导人的转变,整个欧盟对中国的态度也发生了180度的大转弯。

中国在“伽利略计划”中被逐渐排挤出了核心决策层,影响力甚至不如没有出一分钱的日本和印度。

就此,中国坚定了发展策略,将所有资源全部倾斜到“北斗系统”上,力争打造完全独立自主的卫星系统。

“北斗之战”大获全胜

中国在这边自力更生、埋头苦干的时候,“伽利略计划”却发生了戏剧性的转变。

由于欧盟整体的协调性较差,加上经济危机的发生,导致资金链断裂,伽利略计划陷入停滞。

欧盟一度向我国寻求投资,被我国拒绝。

同时,中国这边也面临一个难题,那就是频率之争。

每颗卫星都要有自身的固定频率才能向地面发送信息,在GPS、格洛纳斯的年代频率相对较多,不存在多少竞争,可到此时情况又大不相同。

国际电信联盟的规定是“先占先得”,这规定的背后逻辑是遏制发展中国家,保护发达国家。

我国为了能够获取卫星频率,与几十个国家开展了数轮艰苦卓绝的谈判,最终获得了自己想要的频率。

但必须在2007年4月17日之前完成发射,否则频率就要让于他人。

大家知道,卫星发射极度考验一个国家的工业能力,往往能够成功发射就是万幸了,发射时间上面一般只会延迟,没有提前。

可为了保住中国的频率资源,北斗团队协调人力换岗加班,连续工作数十天,终于在4月14日这天在西昌卫星发射中心做好了发射前准备。

就在发射前数分钟,检修过程中又发现一个零件出现了问题,当时现场指挥员一分钟内连下数道指令,终于在4时11分让火箭准点发射。

随着“卫星抵达预定轨道……发射成功……”的声音传来,整个发射中心陷入了掌声和泪水的海洋,中国人自己的卫星成功了!

在频率资源即将失效的前24小时之内,我国向国际电信联盟递交了申请,保住了自身珍贵的频率资源。

时任卫星工程总设计师的孙家栋院士如此评价北斗团队:

“你们是李云龙式的科研团队,逢敌亮剑,亮剑必胜!”

结语

如今,北斗三号组网完成,北斗系统成了能与美国GPS比肩,甚至许多领域都超越GPS的世界一流导航系统。

而伽利略系统呢?至今半半拉拉,难堪大用。

这也充分地说明了那个道理,自力更生、自给自足最重要,外国人不会给我们核心技术,说到底还得靠自己。