明神宗万历年间,有文人撰写了一首颇具讽喻意味之诗。其诗云:“状元与榜样皆为张姓,然此情形恐非文运昌盛映照楚地之故。若执政者执意留任,恐‘六郎’仍将获探花之衔。”

在明代历史进程中,有一首诗表意明晰。其所述为,万历初始年间主政的张居正,在科举方面家族成绩斐然。万历五年,张居正长子高中榜眼;万历八年,其三子荣膺探花。需知,张居正卒于万历十年,彼时,他的第六子因年纪尚幼,未能赶上参加会试。否则,以张居正家族的才学底蕴,极有可能再创科举佳话——兄弟三人同列鼎甲。

张居正于科举领域为其子提供便利之举,着实为后世所诟病。在封建专制时期,科举制度作为政治体系中极为关键且敏感的一环,任何对其公正性的触碰,均会引发文官群体强烈且坚决的抵制。因为在彼时,科举乃是维系政治秩序与人才选拔的核心机制,不容丝毫亵渎。

【开局先拿下一个榜眼】

张居正育有六子,依次为张敬修、张嗣修、张懋修、张简修、张允修以及张静修。

在张居正的六个儿子里,张简修与张允修,作为行四与行五者,于科举之道所展现出的天赋禀赋,相较而言并非突出。鉴于科举选拔机制的严苛性,以常规情形推断,他们欲凭借自身能力跨越这一极具挑战性的晋升渠道,着实存在较大难度。

然而,此情形并无大碍。依据明代的荫子之制,内阁首辅享有特定优遇,其有二子无需经由科考,便可直接获授官职。朝廷明确规定,其一子荫于锦衣卫,另一子荫于尚宝司。

在封建时代特定的政治生态下,张居正身为内阁首辅,凭借其所处的高位及相应权势,将特定的机会或资源,分别赋予张简修与张允修二人。这种行为,在一定程度上体现了当时社会阶层与权力因素对资源分配的显著影响。

张居正的其余四子,皆禀赋卓异,继承了其父的聪慧天资。自幼,他们便深受父亲的精心筹谋与引导,被明确规划了科举入仕的人生轨迹。在浓厚的学术氛围熏陶下,四子皆钟情于经史典籍,于学业上亦展现出斐然成绩,以勤勉向学之态,沿着既定的科举仕途稳步前行。

明万历五年,张嗣修作为次子,于会试中脱颖而出,顺利步入殿试环节。此届殿试,主司阅卷之职者,乃身兼太子太保衔、任职文渊阁大学士的张四维。

万历二年,经张居正举荐,张四维踏入内阁。然而,彼时内阁之中,张居正权倾朝野,占据绝对主导地位,相比之下,张四维在决策过程中几乎难以施展影响力,话语权微乎其微。同年科考,张四维与另一人共同出任主考官,鉴于张居正的权势,张四维在主持科考时,自不敢对张居正之子张嗣修有所怠慢。

张四维对张居正洞悉颇深。于此次殿试之际,他抱定决心,欲为其子谋得佳绩。然而,张四维内心陷入两难之境:若将张嗣修擢至一甲之列,势必引发朝廷与天下举子的强烈反响,一旦事端扩大,局面恐难掌控。

经审慎权衡,张四维将张嗣修置于二甲首位,即综合成绩位列第四。此名次于科举而言,已属相当优异。张四维自认为,在此事上已竭尽所能,足以向张居正有所交代。

然而,张居正并未就此满足。他授意亲信暗中与内监冯保取得联系。在科考考卷呈递给万历皇帝的关键流程中,张居正与冯保暗中操作,将原本位居第二名的考生名次下调至第四名,致使张嗣修得以擢升至一甲二名。

张居正行事极为隐秘,其具体举措鲜有人能洞悉其中详情。然而,殿试发榜之际,此事终究引发了颇为激烈的争议。值得一提的是,张嗣修自身学识深厚扎实。尽管朝野上下对此事争议不断,众人最终还是不得不接受了这一既定事实。

【得寸进尺争下状元】

张居正首次凭借手中权势,助力其子获取榜眼之位后,察觉舆论压力未达预期程度。基于此情形,他旋即着手谋划长子张敬修与三子张懋修于科举中的名次。

时隔三载,至万历八年庚辰科会试之时,该届会试主考官经确定为张居正与张四维。颇为巧合的是,此科会试中,张四维之子张泰征亦参与其中。

汲取前次经验教训后,张四维向万历皇帝呈上奏折,言明其子参与会试应行回避之礼。然而,万历皇帝却指出,彼时首辅之子参加会试皆未回避,如今张四维主动提出此要求,实乃令首辅陷于尴尬之境。

张四维听闻圣上提点,不禁冷汗涔涔,暗自思忖,若非圣上及时示警,险些就因行事不慎而冒犯张居正。旋即,朝廷经审慎决议,任命内阁位列第三的文渊阁大学士申时行为主考官,张居正与张四维则膺任副考官之职。

会试放榜,三位公子皆顺遂通过此轮考试,得以进阶至殿试之程。殿试结束后进入最终评卷环节,彼时,阅卷官员们已然初拟出一份名次排序。然而,张居正于阅毕该名次后,发表独到见解,称依其之见,原列第一名之文章,相较第二名,文采、见解等方面稍逊一筹,建议对二者名次予以调换。

张居正有所表态后,诸位阅卷官遂对这两份考卷再度详加审视。然而,经审慎比对,并未发觉第二名考卷在水准上超越第一名之处。于是,阅卷官们请张居正就其观点提供合理阐释。张居正虽长篇大论,却未能提出确凿有力的依据,致使众人不禁对该考卷是否为其儿子所作萌生疑窦。

殿试阅卷所引发的争议传至万历皇帝处时,彼时万历帝对张居正极为倚重。鉴于此情形,万历帝认为给予张居正这一人情实属必要。待钦定殿试名次之际,张居正的三子张懋修于此次殿试中脱颖而出,荣获一甲一名,使得张氏家族增添一位状元。

从客观视角审视,张懋修具备相当的学识素养,考官将其评定为榜眼,此举措具有合理性,并非必定仰仗张居正的人脉关系。然而,张居正生性争强好胜,鉴于张氏家族已有一人获榜眼之位,此次便执意要使家族增添一名状元。

与之相类,张四维之子张泰征于此次科举殿试中,荣膺二甲第一名之佳绩。与此同时,张居正之子张敬修亦有所斩获,位列二甲第十三名。值得一提的是,此届殿试,诸多朝廷大臣之子嗣皆于金榜之上留名,彰显了当时朝堂家族子弟在科举领域的活跃表现。

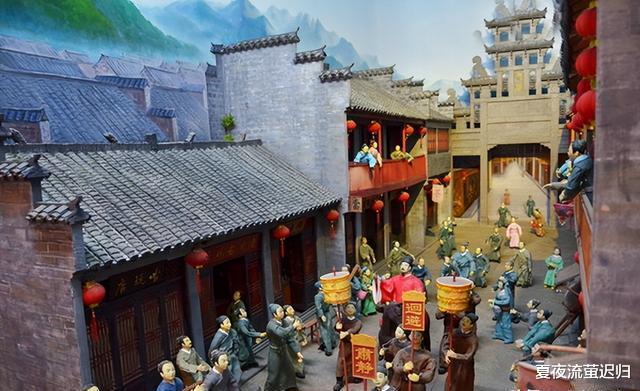

朝中显贵之子频繁在科举中高中,这一现象引发天下士子强烈愤懑。士子们普遍质疑其中存在不正当行径。彼时,张居正权倾朝野,整个文士群体竟无一人敢公然抗争。无奈之下,士子们仅能于暗中以言语讥讽,是以诞生了开篇那首讽喻诗。

对于张居正而言,其一生或许最为惋惜之事,当属“一门三鼎甲”这一愿景未能达成。万历十年,张居正溘然长逝,彼时,其幼子张允修尚未得与会试之机。从当时情形推断,倘若张居正能够再多支撑两三年,以张允修的才学资质,极有可能荣膺探花之位。

后世对于张居正的评判呈现出复杂多元之态,褒贬兼具。从专业视角审视,相较于其他观点,笔者更倾向于认同纪晓岚所作出的论断。纪晓岚指出,张居正独揽国家权柄期间,身后评价毁誉参半,且至今尚无定论。究其一生作为,其以积极举措推动国家振作有为所建立之功绩,与凭借权势独断专行所犯下之罪责,皆无法相互遮蔽,二者共同构成其复杂的历史形象。