【关于晋升有两种不同的含义】

在清代,全国共设1314个知县职位。依据“冲、繁、疲、难”这一标准,这些知县所任之“缺”被划分出不同等级。具体而言,某一“缺”契合“冲、繁、疲、难”四字中字数越多,便表明该知县职位的重要性与价值越高。

以山东泰安府所领诸县为考察对象,其中泰安县地位殊为重要,于清代行政区划中被划定为“四字最要缺”。而新泰县与东阿县,在行政级别上归属于“两字中缺”范畴。至于莱芜、肥城、平阴三县,在清代地方官缺划分体系里,则被界定为“无字简缺”。

鉴于知县“缺”之类型各异,其任职资格亦随之有所区分。通常而言,初任知县者,仅能出任简缺与中缺之职。唯有在履职期满,且于地方大计考核中获评卓异,或获督抚举荐,方有契机转任要缺乃至最要缺知县。

故而,在地方官职体系中,虽同为知县之职,从政务清简、事务较少的简缺调任至政务繁杂、地位重要的要缺,此过程通常被视作仕途晋升。实际上,自雍正一朝起,于知县首次晋升阶段,鲜见简缺知县能逾越这一常规调任程序,而直接被破格擢升为品级较高的散州知州。

在官员品级变动这一范畴内,其情形仅针对要缺及最要缺的知县而言。当此类知县参与考核并荣获“卓异”评价时,方有可能引发品级变动。然而,即便获此殊荣,关于他们能否擢升至从五品散州知州之位,亦存在不确定性。

从官阶制度而言,知县为正七品官员,散州知州则位列从五品,两者之间存在三级之差,由此可见,从知县晋升为散州知州并非易事。

此外,散州知州于全国范围内的总体数量相对有限,共计仅145个。知县晋升之时,若恰逢散州知州职位出现空缺,方具备升任该职位的契机。然而,此类情形实具偶然性,受概率因素显著影响。若散州知州职位并无空缺,知县晋升便需另作考量,只能选择其他可晋升的岗位。

从整体层面而言,知县的晋升大致涵盖两种情形。其一,虽官品秩级维持恒定,但任职岗位由事务相对简易、政务相对清简之缺,调迁至事务繁杂、责任重大的要缺。其二,属于实质意义上的擢升,即身处要缺的知县,其官品等级会获得相应提升。

【除了知州以外,知县还能升任哪些职务?】

在清代,其官制体系已臻完备之境。于京官与地方官各职位而言,皆有与之相对应的法定“应升岗位”。此乃定制,具有明确的规范性与约束性。除皇帝以特旨形式干预外,吏部亦须严格遵循此既定范围,不得僭越。

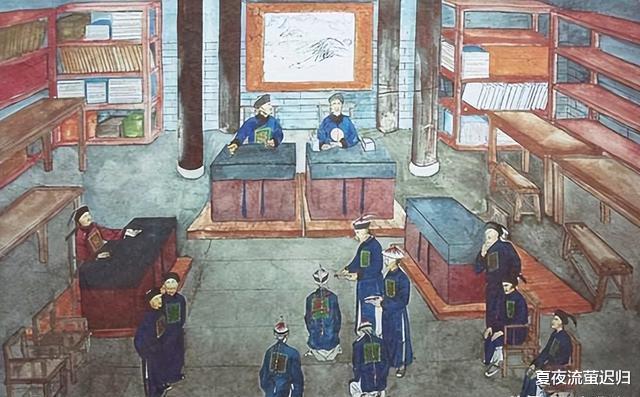

晚清之际,于官场与民间,“升官图”这一游戏颇为盛行。此“升官图”绘制精细,其中明确标注了各职务对应的晋升官职。然因御史缺乏相关图示资料,故而难以向诸位读者予以呈现。

外县知县若获擢升,其晋升路径颇为多元。依吏部规制,可依规升任六部主事、都察院都事、都察院经历、大理寺左右评事、太常寺博士、中书科中书、通政司知事、銮仪卫经历、京府通判、京县知县,亦可升至府同知、直隶州知州、散州知州、盐运司运副,乃至外府通判之职。

然而,此仅为吏部明文规定。清初之时,该规定尚具一定可执行性,大体能够勉强推行。但自进入清中期,知县仕途遭遇显著梗阻,诸多于制度层面看似可获升迁的职位,实则已远非轻易可及。

在诸多职位设置中,京官所占比重颇为可观。然而,自乾隆朝以降,外县知县晋升入京任职的途径近乎闭塞。具体而言,外县知县群体内,约仅百分之一的个体,才有机会获得内升入京的机遇。

于古代官僚体系中,地方官员若获调任至京城任职,无论其品级有无变更,哪怕是品级较高的地方官员,在调任时品级降低一级进入京师,此情形在官场惯例中,均被视作一种晋升。

以官制铨选为例,从二品的布政使若获内调任用,依制并不会被委以各部侍郎之职,通常会被任命为三品京堂;而从四品知府内调,最高亦不过授以正五品员外郎之位。尽管如此,上述两种情况在古代官员迁转体系中,皆属官职晋升之列。

在清代职官体系中,各省督抚地位独具特殊性。鉴于清朝统治者极为重视封疆大吏的选任,此等要职皆由皇帝亲自钦点。正因如此,督抚相较于品级略低一级的布政使,地位悬殊显著。当督抚出现内调情形时,通常遵循同品调任之例,甚至不乏品级擢升之情况,其中直接升任大学士者亦颇为常见。

自乾隆朝以降,知县若获晋升,大多于外省履职。知县作为地方行政长官,熟稔行政事务,故而其升任知州之情形颇为常见。

在知州职位尚无空缺之际,知县通常会擢升至府佐贰之职。关于知府佐贰官,或许部分读者对此概念尚感陌生。

知府之佐贰官职,包括同知(官阶正五品)与通判(官阶正六品)。此二者与知县之下的佐贰官县丞、主簿存在差异,同知与通判乃是各府所必备之官职。尤其在政务繁杂的府衙,通常会分别增设至三四人。

通常而言,同知、通判并不与知府于同一地点处理政务,而是被委派至特定区域专职掌管地方行政事务。这些区域构成了独立的行政区划,此乃清代特有的“厅”制。

在清代的地方行政体系中,厅可细分为直隶厅与散厅。其中,散厅隶属于府,其行政层级与散州相仿。需注意的是,彼时并无“知厅”这一称谓,散厅的主官为同知或通判。

从行政职级晋升的角度而言,知县擢升至同知或者通判(通常更多是通判这一职级),此过程与晋升为直隶州知州或散州知州在本质上并无二致,且就专业适配性而言,亦高度契合。

从知县晋升路径来看,盐运司运副并非普遍晋升方向,仅有极少数相关实例。相较而言,升任京县知县的情况更为常见。然而,即便成功升任京县知县,后续能于京城持续任职的几率亦不高。在后续的擢升阶段,外放到地方任职仍占据较大比重。