朱镕基,以前总说自己是个普通人,可后来咋就进了中央呢?面对一堆人的疑问,邓公站出来力挺他。邓公简单几句话,就把事情说透了,让大伙都服了。那邓公到底讲了些啥?他又为啥非得帮朱镕基一把呢?

一、90年代头几年,咱们国家碰到了得改革的大事儿。

到了90年代初期那会儿,世界局势有了新变化,咱们国内呢,也碰到了改革和往前冲的难题。国家急着想让经济跑起来,快点进步,还想让各个产业都更新换代,好主动跟国际上的朋友们比比看,争取早点追上甚至超过那些西方大佬,让咱们的经济也能一直嗖嗖地往上涨。

国家要是想改革,想探索新的发展路子,那老百姓原来的日子就得变变。这次改动,影响的是大家往后几十年的生活。所以,现在得赶紧建个新的领导班子,来打破老一套的想法,担起这个大任务。这个班子的人,得对党和人民上心,还得懂经济、敢尝试新事物,吃苦耐劳。

所以,邓小平想到了一个人,那就是当时在上海当市委书记的朱镕基。朱镕基在上海的工作做得相当出色。他不仅脑子灵活,啥事儿都有自己的看法,还爱琢磨,有啥说啥,不怕得罪人,而且他还很懂经济。这时候,邓小平心里就盘算着,想把朱镕基调到北京来工作。

二、邓小平经常到上海去看看情况,他坚决支持朱镕基,不顾其他人的反对。

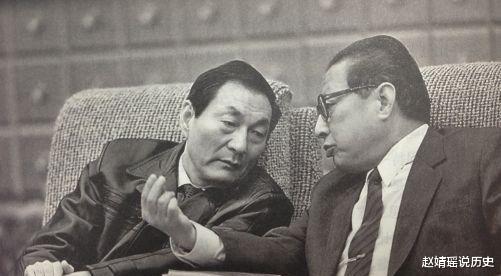

1992年那会儿,朱镕基一下子就从中央候补委员跳到了政治局常委的位置,成了中央的大人物,排第五。说起来,早在1991年朱镕基被调到北京,当上中央候补委员时,就有人写信反对,还提醒邓小平要多留意他。

那时候,朱镕基其实政治经验还不算太丰富,一下子升了那么多职位,要是之后表现不行可就难办了。在党内出现不同看法的时候,邓小平对人才的喜爱和重用态度非常坚定。邓公心里明白,国家以后需要的干部,党性得过硬,思想得开放,还得敢于尝试新事物,懂得经济,而且得不怕吃苦,任劳任怨。

说实话,咱们党内确实有不少好同志,但要是把所有条件都算上,能满足的人就少多了。朱镕基就是这样一位难得的好同志。不管在地方还是到了中央,他干出的成绩大家心里都清楚。咱们也别老盯着人家经验不够这点不放,真要等到经验攒够了再用,那人也该退休了。

邓公跟那些同志说,别老带着个人看法,这些新来的同志一心扑在党的工作上,而且眼前就有不少好苗子。看邓公态度那么坚决,大家也就不再多议论了。其实啊,邓公早就留意起朱镕基了。

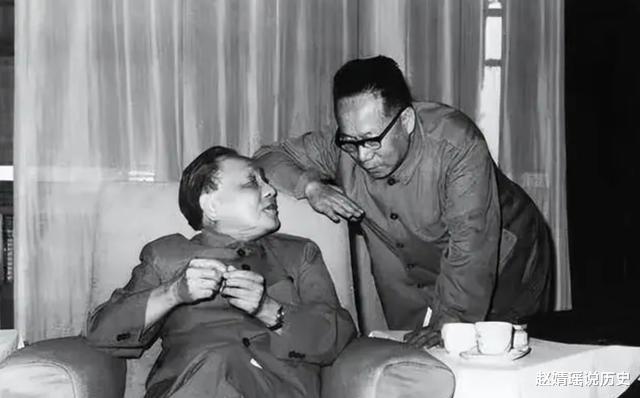

从1988年到1994年,这七年间,邓小平每年都会带着家里人回到上海过年。在这七次的上海春节里,朱镕基有四次都负责接待。邓公在上海过的这些年里,亲眼看到了上海发生的种种变化。他还多次和朱镕基聊起上海未来的发展道路,两人聊得很深入,邓公也对朱镕基有了更多的认识。

1990年1月20号,也就是大年初一那天,邓小平同志从北京出发去了上海考察。这是他90年代开始后的首次正式外出考察。那时候,上海的市委书记兼市长朱镕基,特意去探望邓小平,给他拜年。两个人聊着聊着,就越发起劲了。可当聊到上海浦东的开发建设时,朱镕基却有点尴尬,不太好意思提这事儿。

改革开放以后,上海和深圳这两个城市被挑中先试试水。现在你看深圳,发展得那叫一个快,热火朝天的。可上海呢,感觉还在原地打转。朱镕基那时候是上海市委的领导,他心里琢磨着,要想让上海的改革发展有起色,或许可以学学深圳,也搞个经济特区啥的。但这想法吧,他一直没敢直接跟中央说。朱镕基挺含蓄地,就这么稍微透露了下自己的小九九。

邓公听完之后,立马点头同意,说要赶紧把这事儿报给中央,还安慰大家说碰到新点子别怕。看到朱镕基那股子敢闯敢试的劲儿,邓公心里头是肯定支持的。等邓公回了北京,心里还是一直惦记着上海这事儿,最后他决定自己跑一趟,跟政治局的领导们好好说说。

关于上海浦东的发展,希望你们能多上点心,认真对待这个问题。江泽民同志是从上海出来的,所以他对上海的事情不太好直接插手。尽管我现在已经不在岗位上了,但关于这事儿,我还是得提一提。

邓公走后,那天下午,国务院总理李鹏很快就找到了朱镕基,跟他聊了聊上海改革开放得留意的事儿,还让他准备一份书面报告。朱镕基一听这消息,高兴坏了,当天晚上就加班加点地干,第二天一早就把材料给交上去了。

那年4月,中央拍板定了这个大事,上海就此翻开了新篇章。朱镕基瞄准了浦东新区,打算靠它拉动周围一片。在他的带领下,浦东新区迅速崛起,成了上海,甚至全国最热闹的地方。

三、朱镕基在上海时的那些事儿朱镕基在上海的那段时间,他一直在忙着工作。他每天早早地就到办公室,开始处理各种事务。上海的发展是他心里的头等大事,所以他总是特别用心。他常常深入基层,了解实际情况。不管是工厂、学校还是社区,都留下了他的足迹。他喜欢跟老百姓聊天,听听他们的想法和需求。这样,他就能更好地制定政策,让上海的发展更符合大家的期望。朱镕基还特别注重经济方面的工作。他推动了一系列的改革措施,让上海的经济更加繁荣。他还积极引进外资,促进国际合作,为上海的发展注入了新的活力。在他的努力下,上海的面貌焕然一新。城市基础设施得到了极大的改善,人们的生活水平也提高了不少。大家都对朱镕基的工作赞不绝口,说他是个真正为老百姓着想的好领导。

朱镕基在上海搞改革那会儿,动作可大了,但也碰到了不少棘手事儿。可他呢,一点儿也不怕,脑子转得快,立马就想出了个“菜篮子工程”。这工程主要是为了让市民们的副食品供应有保障,他把它当成了政府工作的头等大事。接着,他就派了好几拨人去别的城市,学习经验,考察情况。

接着,政府着手处理老百姓最挂心的住房难题。设计住宅区时,得实实在在考虑老百姓的需求,周边的设施得齐全,建一处就得漂亮一处,从根本上给大伙儿解决住房问题。说到上海交通堵的事儿,政府开始对出租车实行更合理的管理,还办起了出租车公司,同时集中精力,好好规划并建设越江隧道、跨海大桥,还有快速路的改线工程。

朱镕基下了不少功夫,慢慢把室内交通拥堵这难题给攻克了。他特别在意老百姓的意见,有次开会他还提起,一年到头能收到老百姓四万多封信呢。这说明大伙儿对党和国家还是挺信赖的。寄到市长办公室的信,他都会一封封仔细瞧,碰到重要的,他还会专门写批示,让有关部门赶紧处理,还得告诉他结果咋样。

朱镕基心里明白,老百姓的反馈对政府来说特别重要,能让政府快速准确地掌握情况,知道自己的工作做得咋样,手下人能力如何。而且,他还能从反馈里学到不少好东西,懂得怎样做个好市长。朱镕基时刻关心老百姓的生活,重视大家的感受,所以他才能成为大家心里头那个好市长。

当上海的老百姓听说朱镕基要调到中央去工作时,整个上海瞬间涌起了写信的热潮。这些信从四面八方飞来,每一封都写满了对他的留恋。那些真挚的话语,让他深深感动,感觉心里暖暖的。

1992年,在中共十四届一中全会上,邓公坚决支持朱镕基,让他成为了中央常委的一员。到了1998年3月,朱镕基又被正式任命为国务院总理。他在这个位置上一直干到2003年才卸任。在朱镕基当总理的那五年里,他可真是没少忙活。他不仅搞定了很多和老百姓生活息息相关的事儿,还帮了不少眼看就要撑不下去的企业渡过难关。要说在这么短的时间里做到这些,其实挺不容易的,但朱镕基愣是都给办妥了。

朱总理退休后过得非常朴素,不怎么出现在公众场合,大多时间都宅在家里读书。他总是把自己当作普通老百姓,为官清廉,一心为国为民。不管岁月如何流逝,您在中国历史上留下的拼搏足迹,都会永远被铭记。