失眠困扰着许多人,但盲目依赖安眠药可能引发风险。科学应对失眠,需先了解原因,再合理用药。以下关键知识点助你正确使用安眠药,守护健康睡眠。

一、失眠≠必须吃药,先找原因

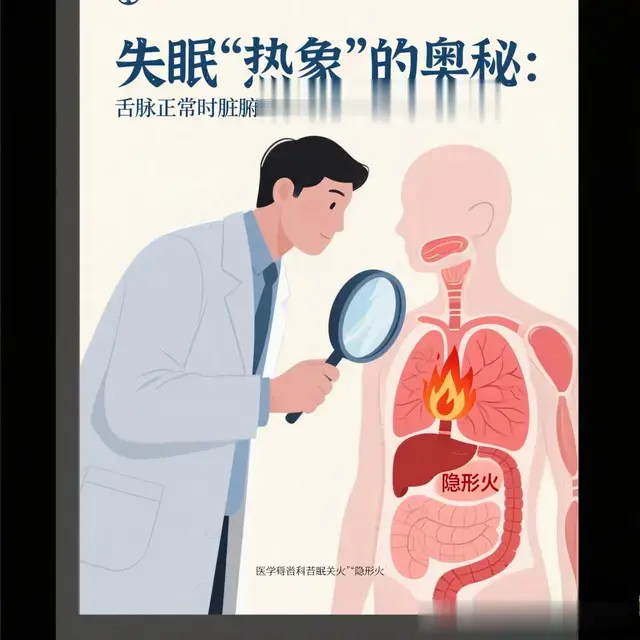

失眠的常见类型:• 短期失眠(<3个月):多由压力、环境变化、疾病等引发,可通过调整生活习惯改善。

• 慢性失眠(≥3个月):需排查焦虑抑郁、慢性疼痛、呼吸系统疾病等问题,可能需综合治疗。

优先尝试非药物干预:• 调整作息(固定起床时间、避免白天补觉)。

• 减少咖啡因、酒精摄入,睡前远离电子屏幕。

• 认知行为疗法(CBT-I)是国际推荐的一线治疗方式,长期效果优于药物。

二、安眠药使用原则:短期、按需、遵医嘱

常见安眠药类型• 苯二氮䓬类(如艾司唑仑、地西泮):• 见效快,但易产生依赖,长期用可能影响记忆。

• 适合短期(≤4周)或间断使用。

• 非苯二氮䓬类(如唑吡坦、右佐匹克隆):

• 副作用相对较小,依赖性风险较低,但仍需严格控量。

• 褪黑素受体激动剂(如雷美替胺):

• 适合昼夜节律紊乱者,需长期规律服用。

科学用药要点• 短期使用:一般不超过4周,避免连续每日服用。• 按需服用:仅在真正失眠时使用,如每周2-3次。

• 小剂量起始:以最低有效剂量开始,尤其老年人。

• 避免突然停药:长期用药者需在医生指导下逐渐减量,防止戒断反应。

三、警惕风险:这些情况慎用安眠药

• 禁忌人群:重症肌无力、严重呼吸障碍、孕妇及哺乳期女性。

• 副作用:次日嗜睡、头晕、记忆力下降,长期用可能加重抑郁或认知功能损害。

• 药物相互作用:与酒精、阿片类镇痛药、抗过敏药同服可能抑制呼吸,危及生命。

四、科学替代方案:非药物助眠方法

物理疗法:经颅磁刺激(rTMS)、光照疗法等。中医调理:针灸、耳穴贴压(需专业医师操作)。放松训练:正念冥想、渐进式肌肉放松。失眠不可怕,科学应对是关键! 安眠药是“双刃剑”,合理使用可短暂缓解症状,但长期依赖可能适得其反。若失眠持续或加重,务必及时到睡眠专科或精神心理科就诊,寻找根本原因,制定个性化方案。

健康睡眠,从正确认知开始!