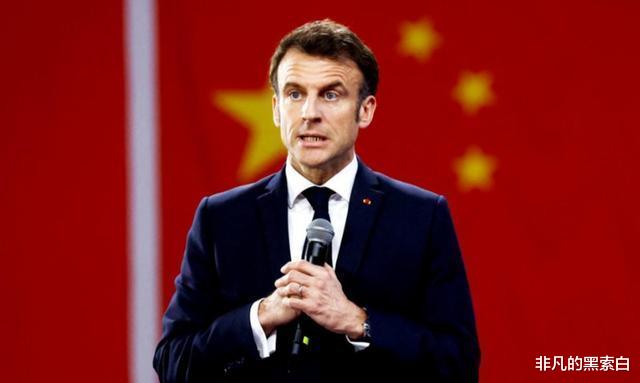

2023年4月份的时候,马克龙正坐着他的专机,在高高的天上飞着呢。就在这时,咱们中国的社交媒体上已经炸开了锅,传得沸沸扬扬的:说法国总统要带着一大堆商界大佬来中国访问。那些法国的企业家们,一个个都摩拳擦掌,就等着来中国市场大展拳脚,好好捞上一笔了。

专机还在半空,记者朋友们就已经早早地守候在机场,满心期待。看这个团队的阵仗,人数众多,级别又高,法国对这次访问中国的看重,那可是明摆着的事儿。

访问一结束,马克龙团队那叫一个效率高。飞机还在飞回的路上呢,马克龙就已经坐下来跟媒体聊上了,把这次来中国访问的收获一五一十地说了个明白。这么快的反应速度,看得出来法国那边对怎么引导大家议论这事儿,可真是挺上心的。

马克龙一回到法国,网上就火了一段他访华的精彩回顾视频。这视频,嘿,不到两分钟,但做得那叫一个精致,画面好看,剪得也顺溜。最关键的是,里头藏着的政治意味,明明白白的。

马克龙直接说了,欧洲得减少对美国的依靠,还得躲着点儿美中在台湾那事儿上的冲突。要是美国和咱们这个超级大国之间的火药味浓了,那咱俩可就没空也没钱去搞自己的战略计划了,到时候不就得听别人的嘛。所以啊,欧洲得少用点儿“美元说了算”那一套。

这种全面覆盖、多层次、高强度的宣传方式,愣是把一次寻常的国事访问,打造得像一出精心设计的外交大戏。从提前造势到具体实施,从记录点滴到广泛传播,每一步都安排得井井有条,真真切切地展现了法国在公众外交上的老练本事。说到这事儿,马克龙总统访华后才恍然大悟的道理,咱们毛主席啊,早在68年前就已经给法国提过醒了。

新中国刚成立那会儿,在越南那边,法国军队跟咱们中国的军事顾问团那是隔得老远也在暗暗较劲。韦国清将军领头,带着三百来号军事高手,给越南老百姓争取自由可帮了大忙,这一出手,法国佬头一回领略到了新中国军事上的厉害。说起来,朝鲜那边也不太平,法国派了艘大驱逐舰,还带上一个独立营,想跟咱们中国军队碰碰,结果呢,他们吃了大亏,损失惨重。

这两次军事上的较量,让以前那些欧洲的强国不得不重新打量这个东方的庞大国家。而在咱们中国的领导核心里,毛主席和周总理他们,一直都有着很高的战略眼光。他们心里清楚得很,法国在联合国安理会里可是个常任理事国,不论在欧洲还是非洲,那影响力都是杠杠的。要是咱们能跟法国把关系处好了,那对咱们新中国的国际地位,那绝对是大有裨益的。

1954年,日内瓦会议是个挺关键的时刻。咱们国家的周恩来总理,那真是外交高手,他开始跟法国代表聊上了。总理提起了法国人民那些辉煌的革命故事,这话听起来挺平常的,但里面其实有门道,给以后中法两国的交往悄悄铺了条路。

过了三年,春天又来了,前法国的总理大人埃德加·富尔和他夫人,不辞辛劳地从香港出发,先跑到深圳,又到了广州,这一路跋山涉水,最后终于站到了北京的土地上。这一路走来可不容易,也正说明了那时候中法两国之间的关系,真的挺微妙的。

在中南海的一次会面里,毛主席用了一个老掉牙的故事来打开话匣子。这个故事叫“鹬蚌相争”,听起来挺简单,但里面藏着的国际政治的门道可深了。这故事是从《战国策》里头来的,说的是小国在大国斗来斗去的时候,怎么保护自己不被卷进去的智慧。毛主席拿这个故事给法国提了个醒,说在中美之间,法国得站直了腰板,自个儿拿主意。

这个故事不仅仅是讲了个小事儿,它更像是一扇窗,让人窥见了那会儿国际上错综复杂的政治局面。想着美国老想当头儿,管着全世界,欧洲那些国家可不就犯嘀咕了,自己到底该咋站队呢?咱们毛主席啊,特别聪明,用了个东方味儿十足的小故事,给法国指了个方向,说不定能走出条新路来。

1963年,埃德加·富尔又一次踏上了北京的土地。跟六年前比起来,这次他的身份可大不一样了,他是作为法国总统戴高乐的特别代表来的,身上带着重要的任务。当他住进北京钓鱼台国宾馆的15号楼那一刻,一场能够影响世界政治格局的大外交行动就已经悄悄开始了。

这次到访的级别特别高,一下子就成了国际社会热议的话题。没多久,美国中央情报局就盯上了富尔这次旅行的特别安排:坐着专车来回,还享受着顶级的接待。这些点点滴滴都在透露,中法两国可能在外交上有了啥大动作。美国那些搞情报的人很快就反应过来,这事儿说不定就是要给西方阵营撕开一道口子呢。

台北那边,这个消息也是闹得沸沸扬扬。蒋介石政府很快就感觉到了事情的不对劲。毕竟,他们可是在国际上说自己是代表中国的,所以最怕的就是法国会对“两个中国”这事儿变卦。特别是后来一打听,说富尔这次还带着戴高乐亲手写的秘密信件,那他们的心里就更没底了。

在各种压力扑面而来的时候,戴高乐彰显出了政治领袖的魄力和胆识。蒋介石政权那边通过外交途径来打听法国的态度,戴高乐给出的答复挺有深意。他说,法国不能再装聋作哑、自欺欺人了,得跟上世界的步伐。这话听起来挺客气,但意思却一点不含糊。

美国那边很快就开始了一连串的外交动作。他们派出了特使,在各种场合不断地质问法国的态度,想利用多边外交的方式来阻挡中国和法国建立外交关系的脚步。不过呢,这些尝试最后都没能让戴高乐改变主意。戴高乐啊,他是二战时法国抵抗运动的头儿,心里特别明白一个国家独立自主有多重要。

1964年1月27号那天,中法宣布建交的消息一出,整个国际社会都轰动了。这事儿被全球的媒体炒得沸沸扬扬,说是“外交上的大爆炸”,影响力那叫一个大。法国成了头一个跟新中国建交的西方大国家,这一下子就把美国主导的对华封锁给打破了,还给其他西方国家带了个好头。

这个决定带来的后果可大了去了。对美国来说,这简直就是他们在西方小伙伴里威望的一次狠狠受挫。他们费尽心机想要围堵中国,结果这圈子现在裂了个大口子,说明美国在国际上的老大地位已经开始动摇。而台北那边呢,这简直就是当头一棒,让他们在国际外交上的立足之地都变得摇摇晃晃起来。

这次外交大事里,咱们中国的外交官们真是聪明又有毅力。从一开始小心翼翼地摸摸底,到最后正式建交的谈判,每一步都是他们精心盘算过的。周恩来总理亲自带着外交团队,一路上既坚守着底线,又机动灵活地应对各种情况。

俄乌一开打,欧洲那边可真是倒霉事儿接二连三。德国那边的北溪管道被搞坏了,钱是大把大把地往外流,还让人看清了欧洲能源安全有多不靠谱。再看看法国,国内罢工是一波接一波,老百姓对物价飞涨那叫一个不满。英国那边呢,政府乱成一锅粥,首相换得跟走马灯似的,可经济还是一路下滑,根本刹不住车。

如今这形势,欧洲各国都在琢磨着自己的战略方向。德国政府对于要不要继续给乌克兰送武器这事儿,显得挺犹豫,这可不是临时起意。还有啊,马克龙来中国访问时,也说了要减少依赖美元和美国能源,这些发言都说明,欧洲正琢磨着怎么让自己在战略上更独立一些。

就在那会儿,美国国内也开始冒出了一大堆问题。银行系统出乱子了,债务上限又吵得不可开交,政治上也分崩离析,各种事儿一个接一个。这些状况不光让美元的“老大”地位晃了晃,还让欧洲各国心里敲起了警钟,觉得全靠着一个大国可不行,风险太大了。

马克龙到访中国后,他得面对的挑战可不少。美国那边给的压力,还有像英国、日本这些盟友的嘀咕,再加上经济和政治上一大堆的限制,这些都让法国得好好动动脑筋,拿出决心和智慧。要想真的独立自主,那可得有相当大的胆量和坚持才行。

对中国来说,这可是个大好时机。身为全球第二大经济体,中国完全有资格成为欧洲的铁杆盟友。说实在的,中国这几十年来的发展,已经让大家看到了它是一个靠得住的伙伴。从“一带一路”这个倡议,到各种国际合作平台,中国一直都在努力推动大家伙儿一起发财,实现共赢。

往后看,中法两国的关系进展,不光跟它们自己息息相关,还会对整个欧亚大陆的战略布局产生重大影响。在这个啥都可能发生的年代,要想在国际政治的复杂多变里站稳脚跟,打开新的发展空间,就得坚守独立自主、双方都能得好处的原则。这可能就是马克龙这次访问背后的真正意思。

#百家说史品书季#