一、调水十年:汉江的"血液流失"与"生态创伤"

在南水北调中线工程启动前,汉江年径流量稳定在566亿立方米左右。但调水后,汉江中下游年均减少95亿立方米水量,相当于每年抽干380个东湖。这种"抽刀断水"的效应在2024年尤为明显:丹江口水库出库流量较调水前下降36%,汉江中下游航道水深不足3米的航段增加至195公里,直接导致沿岸23个鱼类产卵场消失,四大家鱼资源量减少60%。

二、多重危机:气候变化与人类活动的"叠加效应"

调水并非汉江变"旱江"的唯一推手。2024年汉江流域遭遇百年一遇的极端气候:夏季平均气温较常年偏高2.2℃,蒸发量增加18%,而降水量减少40%,导致汉江干流年径流量骤降至389亿立方米,为1956年有记录以来最低值。这种"高温少雨"的气候模式,使得汉江的"干旱化"趋势加速。

人类活动的影响同样不容忽视。汉江流域城镇化率从2014年的48%提升至2024年的62%,城市用水需求增长45%。与此同时,农业灌溉面积扩大23%,但灌溉水利用系数仅0.52,低于全国平均水平。这种"粗放式"用水方式,进一步加剧了水资源紧张。

三、科技赋能:从"被动补水"到"主动造血"

面对汉江的生存危机,中国水利人开启了前所未有的生态救赎。引江济汉工程这条人工开凿的"生态运河",每年从长江荆江段引入35亿立方米清水,相当于为汉江注入140个东湖的水量。2024年抗旱期间,该工程单日最大调水量达410立方米/秒,创下历史纪录,有效缓解了汉江下游150万亩农田的灌溉危机。

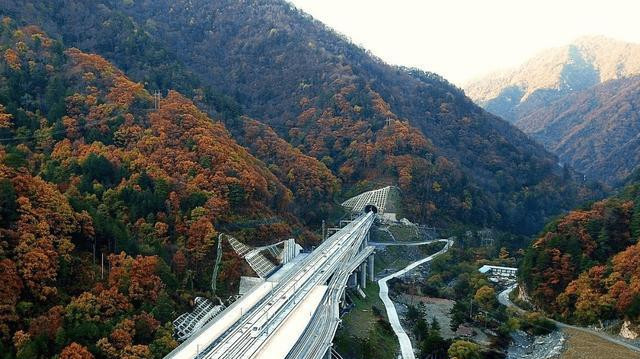

更具突破性的是引江补汉工程。这条穿越荆山山脉的197公里输水隧洞,采用全球首创的"数字孪生+AI预演"技术,可实现年调水100亿立方米。工程建成后,汉江中下游的生态流量保障率将提升至95%,彻底扭转"旱江"困局。

四、生态重构:从"工程治水"到"系统修复"

在汉江中游的襄阳段,一场"水下森林"修复工程正在悄然展开。科研人员通过投放人工鱼巢、种植沉水植物,成功恢复了3.2平方公里的水生植被,使该水域的溶解氧浓度提升40%,底栖动物多样性增加2.3倍。这种"自然修复+人工干预"的模式,已在汉江中下游推广12个示范区。

鱼类保护的科技突破同样令人瞩目。黄金峡水利枢纽的1908米生态鱼道,采用竖缝式设计和栅格板缓流技术,让青鱼、草鱼等洄游鱼类的通过率提升至92%。2024年监测数据显示,通过鱼道的鱼类达12种,日均过鱼量突破1.2万尾,标志着汉江鱼类资源进入恢复期。

五、未来之路:在"南北共赢"中寻找平衡

面对汉江的可持续发展挑战,中国正在探索"智慧治水"新路径。丹江口水库的"数字孪生"系统,可实时模拟不同调水方案对汉江生态的影响,使水资源调度精度提升至98%。这种"数据驱动"的决策模式,已在2024年抗旱调度中发挥关键作用,实现了"保北方供水"与"护汉江生态"的双重目标。

更深远的变革在于用水方式的转变。汉江流域推行的"阶梯水价+节水奖励"制度,使工业用水重复利用率从68%提升至85%,农业节水灌溉面积扩大至430万亩。这种"倒逼机制",正在重塑人水和谐的新生态。

结语

站在2025年的时间节点回望,汉江的"重生之路"揭示了一个深刻的真理:河流的命运从来不是单一因素的结果,而是自然规律与人类智慧的交响。当引江补汉工程的隧洞贯通,当生态鱼道的洄游鱼群重现,当智慧治水的数据流奔涌,我们看到的不仅是一条河流的复苏,更是人类在生态文明时代的觉醒。汉江不会消失,它将以更坚韧的姿态,继续滋养这片土地,见证中华文明的永续发展。