在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

2025年4月8日,香港的社交媒体和新闻报道,梁振英的次女梁齐昕在自己位于筲箕湾的公寓内被发现昏迷,最终经确认死亡,年仅33岁,。

在此前几天,一位16岁的天才少年也不幸去世,从他父亲的讣告中,可以看出少年是得了一种“病”,再看梁齐昕的社交平台的动态,他们有着相似之处。

那么,梁齐昕的死因是什么?究竟是什么“病”,轻易带走了两个年轻人的生命?

【名门之后的悲剧】

梁振英在深夜发布的消息证实了女儿的死讯,表示她“走得很突然”,而警方和法医调查结果显示,没有发现自杀迹象,死因仍待进一步确认。

从小生活在香港的“第一家庭”中,梁齐昕的每一步似乎都被镁光灯照耀,她的父亲梁振英曾是香港的特首,母亲也是名律师。

梁齐昕从小就接受了香港最顶尖的教育,她在香港的国际学校读书,随后考入了伦敦政治经济学院,继续她的学业。

按理来说,她应当有着光明的未来,但却在2013年选择休学,当时,媒体普遍认为,她的情绪问题是休学的直接原因。

事实上,在伦敦的日子里,她与男友的感情逐渐发生了变化,最终因为家庭原因分手,情感的挫折使她感到孤独与失落,而这仅仅是她心理问题的开端。

回到香港后,梁齐昕试图重新振作,但这段时间的情感创伤显然没有得到有效的治疗和疏导,她的社交媒体开始充斥着负面情绪,频繁上传自己割腕的照片和情绪低落的言论。

虽然她在社交媒体上并未明确表达自杀的念头,但她明显处于极度的心理困境之中。

曾有媒体曝光她在2014年上传的割腕照片,引发了公众的强烈反应,然而,她的这一行为并未得到及时有效的心理干预和家庭支持。

此时的梁齐昕,似乎在两难之间挣扎,作为香港“第一家庭”的成员,她必须维持一种无懈可击的公众形象,但她的内心却早已不堪重负。

在父母的严格要求下,她的心理压力持续加大,甚至开始出现与母亲梁唐青仪的激烈争执。

2015年,梁齐昕公开表示自己受到了母亲的辱骂,并透露自己正在承受着巨大的情绪压力,这些看似矛盾的行为,实际上是她长期未得到疏导的心理问题的外在表现。

梁齐昕的生活似乎永远被一层无形的枷锁束缚着,外界的期望、家庭的压力和她个人的情感创伤不断交织,最终把她推向了无路可退的境地。

那么,梁齐昕的死,究竟是单纯的健康问题,还是长期压抑的心理创伤所致?更广泛地说,类似的心理健康危机是否正在悄悄侵蚀着越来越多的年轻人?又是什么让他们无法承受这份沉重的负担?

【16岁天才少年的无声抗争】

2025年4月1日,年仅16岁的于行健从沈阳的家中跳楼自杀,结束了自己年轻的生命。

作为一名青少年科技竞赛的冠军选手,于行健的光辉履历和辉煌成绩让他成为无数人眼中的“学神”。

这个天才少年并未因此找到真正的内心安宁,与梁齐昕的情况相似,于行健的外表光鲜亮丽,但背后却藏着巨大的心理负担和情感痛苦。

2023年,他初中就凭借出色的表现摘得全国青少年科技大赛的金奖,接着在全国信息学奥林匹克竞赛中获得辽宁省第一,并在国赛上获得银牌。

他的成绩无疑是令人艳羡的,但这些辉煌的成绩却背后隐藏着他无法承受的压力,对于父母和社会的期望,于行健似乎永远都在不断努力向前,但他的内心却早已疲惫不堪。

事实上,于行健的心理问题早有显现,尤其在他未能如预期进入竞赛的A类名单后,这种情绪问题显然愈发严重。

2015年,尽管他已经在学术上取得了不小的成就,但他所面临的竞争压力与外界的期待越来越沉重,一次未能入选比赛名单的失利,成了压垮他的最后一根稻草。

那一刻,于行健的世界仿佛崩塌了,天赋和努力在这一刻似乎变得毫无意义,这一次的“失利”不仅仅是一个简单的名次问题,而是他长期承受的巨压在心灵深处的积累。

但是这个少年并没有得到及时的关爱和支持,在家长的眼中,他是一个能够不断取得成绩的“天才”,却忽略了他作为一个普通青少年所面对的内心困境。

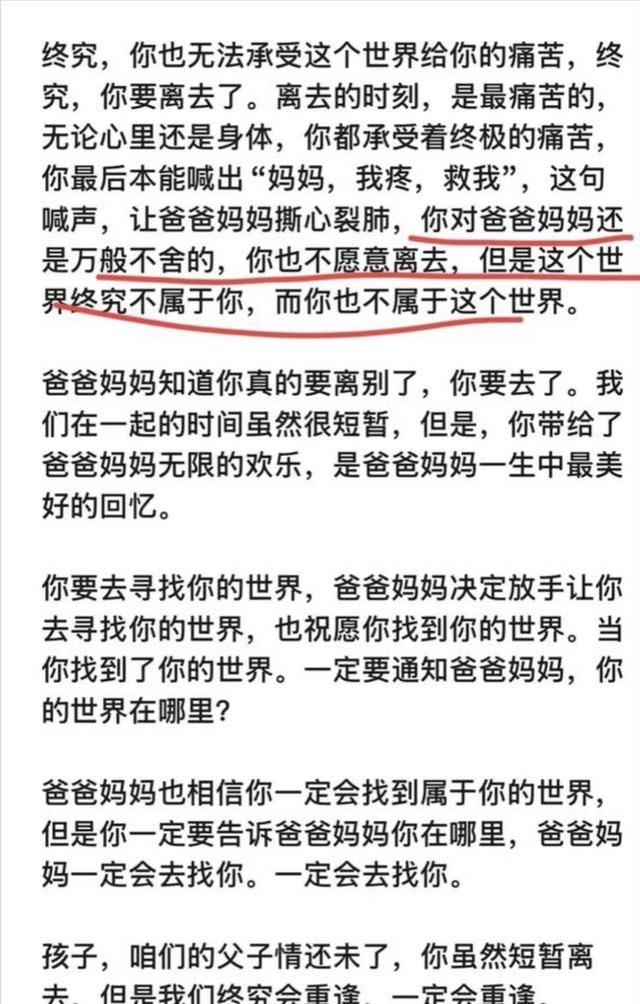

他的父亲在祭文中提到,尽管家庭尽力给予了物质上的支持,但他始终未能了解孩子真正的痛苦和孤独。

父母对他的期望不断升高,而于行健却在不知不觉中失去了自己的方向和快乐,他的世界似乎充满了外界的压力和对“成功”的定义,却没有空间去表达自己的感受和需求。

最终,他选择以最极端的方式结束自己的生命,父母的期望、社会的竞争压力,再加上未曾及时得到的心理疏导,让这个天才少年在内心深处越陷越深。

尽管他拥有常人难以企及的天赋,但却无法逃脱心理健康危机的困扰,令人痛惜的是,整个社会对于“成功”的盲目追求,往往忽视了青少年内心的脆弱和他们对失败的承受能力。

当今的教育体系和家庭模式,是否真的在关心孩子的心理健康?在竞争至上的社会环境中,父母和教育者能否真正看见孩子内心的声音?

【公众的盲点】

作为名门之后,梁齐昕从小生活在镁光灯下,每一步都被外界放大检视,她的每一次情绪波动、每一次小小的失误,都可能被媒体和公众放大成“丑闻”。

在这种环境下,梁齐昕虽然表面上拥有优渥的家庭和资源,但她的内心世界早已受到压迫,公众对她的期望几乎成了一种无形的枷锁,她不得不不断地迎合外界的评价,做出完美的示范。

正如她的父亲梁振英所说,作为特首的女儿,梁齐昕不仅要应对学业和生活压力,还得承受社会和媒体对她的无情审视。

在这种高压环境下,她的心理健康始终未能得到有效的关注与支持,这种情感上的孤立,让她的内心世界充满了无助与痛苦,最终酿成了悲剧。

虽然于行健获得了无数荣誉,但这些成绩背后,父母和社会对他的期望,已经远远超出了一个16岁孩子的承受能力。

在父母眼中,他的成功是理所当然的,而对失败的恐惧与压力却被忽视了,每一次学术上的失误,都让他更加感到自卑和无力。

父母希望他能够超越常人,但他们忽视了孩子内心的脆弱和挣扎,家庭的期望与孩子的实际需求之间的巨大差距,使得于行健越来越无法找到自我认同的空间。

而这背后的根源,其实在于社会对“成功”的过度追求,在如今的教育和家庭模式中,成功似乎成了衡量一个人价值的唯一标准。

从小到大,孩子们被要求在各个领域出类拔萃,成绩、名次、奖牌成为了家庭和社会认同的凭证,这种成功的定义,却让许多孩子在追逐目标的过程中迷失了自我。

他们所承受的压力,不仅来自父母的期望,也来自社会对成功的定义,这种竞争性社会环境无形中加重了他们的心理负担。

梁齐昕与于行健的悲剧,正是这种过度期望和竞争文化的产物,他们在各自的领域中都取得了非凡的成就,但这些成就背后却是他们无法承受的心理压力,这种心理负担不仅仅影响了他们的情绪和健康,也让他们最终走向了无法回头的深渊。

那么,如何在这样的社会和家庭环境中找到平衡?我们是否应该重新审视教育和家庭模式,真正关注孩子内心的需求,而不仅仅是成绩和成功?

【未曾治愈的伤口】

梁齐昕去世时的消息让人不禁联想起她生前曾在社交平台上发布的一些言论:“我真的病了,心碎是自古以来最响亮的宁静,”

这些话语透露出她内心深处无法言喻的痛苦和无助,她的身边,或许有着所有人眼中的“美好生活”,但她却未能享受到内心的平静和真正的幸福。

她的死,犹如一道裂缝,揭开了那些被忽视的心理问题和未曾治愈的伤口,每一个看似幸福的背后,都有可能隐藏着一颗脆弱的心。

对于梁齐昕而言,她的离世并非偶然,长时间的情感压抑和心理困扰,最终让她做出了结束自己生命的决定。

她的父母也许曾以为,他们给了她最好的生活和教育,然而却忽略了最重要的一点,心理健康的关怀和内心的支持。

在她去世前,她在社交平台上多次表露出内心的绝望和痛苦,但这些警示并未引起足够的重视,她曾说过:“如果住在20楼,我一定会一跃而下。”

但她最终的悲剧也许是因为没有得到及时有效的帮助,导致她最终无法与自己的痛苦和解。

于行健的死亡,和梁齐昕的悲剧有着异曲同工之妙,尽管他曾获得令人羡慕的成绩和荣誉,但这些外在的成就并不能掩盖他内心的空虚和痛苦。

父母的期望和社会的竞争压力,犹如一道无形的枷锁,限制了他自由的呼吸,尽管他在学术上取得了辉煌的成绩,但他却从未得到真正的心理支持。

他的父母在事后坦言,他们并未意识到孩子的内心世界有如此深重的痛苦,他们的无奈和悔恼,显现出在“成功至上”的教育和家庭环境中,很多孩子的内心常常被忽视。

我们经常以成绩和名次来衡量一个孩子的价值,却忽视了他们内心的真实需求,在如今的社会中,孩子们不仅要应对学业和生活的压力,还要在家庭和外界的期望中找到自己的定位。

但这些无形的压力,常常压得他们喘不过气,甚至让他们无法承受情感上的重负,最终,这些无声的抗争,可能会导致致命的结局。

这些悲剧,不应仅仅让我们感到惋惜,更应成为我们重新审视教育模式和家庭养育方式的警钟。

或许,真正的“成功”不仅仅在于学术上的成就和名利,而在于孩子能够在成长过程中拥有健康的心理、独立的思考和充满爱与理解的家庭环境。

只有真正关注孩子的内心世界,给他们提供足够的支持和关爱,我们才能避免更多悲剧的发生。

【结语】

心理健康的危机,它不再是一个孤立的个案,而是需要社会、家庭和每个人共同关注的问题。

只有当我们重视心理健康,给孩子们更多的空间去探索自我、表达内心,才能真正为他们的未来创造一个更加光明和健康的前景。

【参考信源】

鲁网2025-04-10《梁振英次女离世细节曝光!上月曾发文称压力很大很累》

澎湃新闻2025-04-09《梁振英次女梁齐昕猝逝,终年33岁》