在中国电影的历史长河里,冯小刚的“跨世纪三部曲”——《甲方乙方》《不见不散》《没完没了》,仿佛三颗裹着糖衣的陈皮梅,刚一入口,那酸甜的滋味,着实让人开心。慢慢品味其中的韵味,竟然可以从中感受到人生的诸多滋味。

这些诞生于上世纪90年代末的作品,用市井的狡黠,以及温情的底色,为观众烹制了一桌“笑中带泪”的贺岁大餐。

如今回望,它们不但是冯氏喜剧的巅峰,更是一代人记忆里的“年味”代名词。

《甲方乙方》一锅热腾腾的“圆梦”饺子

1997年的《甲方乙方》,就好像在那寒冬之中的一锅饺子,薄薄的皮儿,大大的馅儿,并且热气腾腾地冒着。

影片以“好梦一日游”公司为轴线,串起了市井小民那些荒诞的愿望:想当将军的,是书商;渴望受气的,是丈夫;想要体验贫穷的,是富豪……

每个故事就如同一枚棱镜一样,分别折射出转型期社会所存在的集体焦虑以及天真的幻想。

葛优所饰演的姚远,操着那一口京片子,轻轻松松地插科打诨。

不过却总是在最为关键的时刻,用一句“地主家也没余粮啊”,巧妙地戳破了那浮夸的表象,让观众在阵阵笑声之中,稍稍咂摸出了生活那粗糙的质感。

冯小刚的聪明,在于他让喜剧,不再仅仅只是段子的合集。

傅彪饰演的丈夫,在为植物人妻子擦脸时,那手足无措的模样,以及在归还钥匙时,那欲言又止的哽咽,这些瞬间啊,就如同饺子馅里,偶尔意外咬到的虾仁那般,居然鲜得让人眼眶发酸。

就像网友说的:“逗你笑的人很多,但笑着笑着让你想哭的,只有冯小刚。”

这部开创中国贺岁档先河的电影用“成全别人,陶冶自己”的朴素哲学,为世纪末的迷茫注入了一剂温情良药。

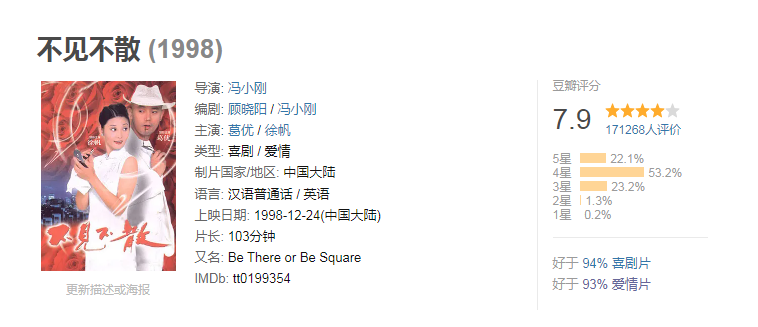

《不见不散》异国他乡的“韭菜盒子”爱情

如果说《甲方乙方》就好似胡同口那热热闹闹的早点摊,那《不见不散》便如同唐人街独有着风味的韭菜盒子,它的外表焦脆得着实是很诱人,并且内里隐隐地藏着那份扎扎实实的浓浓乡愁。

影片把镜头,对准了90年代出国热潮里的“洛杉矶漂”那一群人,葛优所饰演的刘元跟徐帆饰演的李清,就如同两棵,被移栽过来的蒲公英一般,在异国他乡的水泥缝隙间,磕磕绊绊地求生。

没有豪宅名车的滤镜,只有洗车、开旅行社的狼狈,以及遭遇抢劫时“保命要紧”的市侩。

冯氏喜剧的招牌,“相声式对白”在此达到了巅峰。

葛优有些做作地教美国警察去念“为人民服务”,而徐帆则翻着白眼将他给“戳破”了说他“装大尾巴狼”,这简直就是一对活宝日常的拌嘴,那模样甚是有趣。

但妙就妙在,当刘元戴上墨镜假装失忆之时,而且当李清说出那句带着哭腔的“你怎么不记得我了”的时候其实异国的孤独瞬间便有了重量。

这种“打趣逗乐,内里藏情”的叙事呀,就好像是中国人在过年时所包的红包;玩笑闹得十分热闹,而情谊呢,又足够深厚。

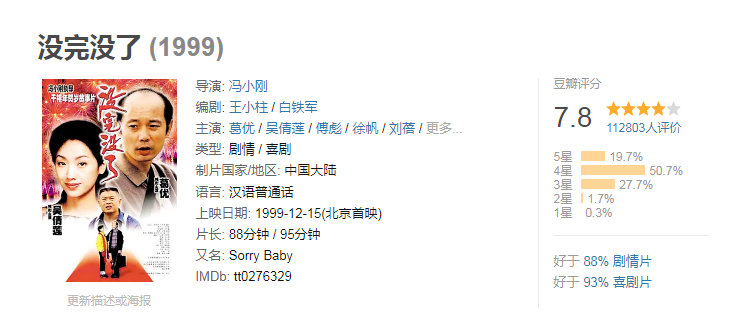

《没完没了》冬日里的一碗疙瘩汤

到了《没完没了》,冯小刚呈上的乃是一碗,普通的疙瘩汤,质朴却能暖腹。

出租车司机韩冬(葛优饰),为植物人姐姐追债的故事,乍一瞧是市井间的闹剧,细一品味,却是小人物的生存智慧。

傅彪所饰演的阮大伟,将“欠钱的是大爷”演绎得淋漓尽致,饭局上耍起酒疯,游船上唱起快板的片段,妥妥地一幅,90年代暴发户的浮世景象。

影片最为动人之处,在于韩冬对着昏迷姐姐的一番独白:“到了二十一世纪之时,便会好起来,家家户户皆可过上好日子。”

这句带有鲜明时代印记的台词,如今细细聆听,仿若相隔了漫长岁月。当吴倩莲所饰演的小保姆从起初的戒备状态,到逐渐理解,观众所看到的并非是王子拯救公主那般的童话,而是两个在冰冷炉灶旁相互取暖的灵魂。

就如评论说的那样:“现今拍摄底层题材,要么一味卖惨,要么显得魔幻,反而丧失了那份实实在在令人心疼的感觉。”

烟火散尽,余温犹存二十余年过去,而且冯小刚的镜头早已悄然转向了更为宏大的叙事领域。不过“跨世纪三部曲”自始至终都宛如观众心头那一抹皎洁的白月光,始终闪耀在人们心间。

它们如同老旧挂历上的美女画作一般,微微泛黄,不过又充满着鲜活的气息,在那个尚未有“大数据算法”的年代里,电影人们,究竟是如何凭借着一双灵巧的手,将市井之中的悲欢离合巧妙地糅合进喜剧的面团之中呢?

现今的银幕之上,套路化的甜蜜宠爱,还有悬浮着的励志之态,广为流行。反而令人怀想起冯氏喜剧当中那些“贴近生活”的不足之处。

生活原本就如同一个大杂烩,岂能每一粒米饭都光洁明亮?

当《甲方乙方》结尾那句“1997年过去了,我很怀念它”再次响起,恍然惊觉。

我们怀念的,何止是1997年?更是那个,愿意蹲下来和观众拉拉家常的冯小刚,是国产电影还能让普通人,笑着流下眼泪的黄金年代。