法国电影《困在时间里的父亲》(以下简称《父亲》)在2020年曾感动了不少人。该电影由泽勒所拍摄。这部电影,以片段化的方式,讲述了一个阿尔茨海默症患者,是如何因为精神上的退化,而对身边的一切产生敌意,迷茫,恐惧,恐惧,迷茫,迷失在历史的迷雾中,无法挣脱。电影里,随着年龄的增长,爸爸的无奈和无奈,让人不由自主地产生了同情心。

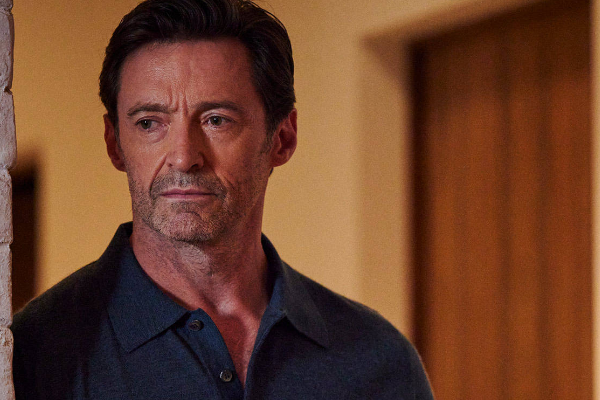

时隔两年,泽勒趁势而起,出版了《困在心绪里的儿子》(下称《儿子》),这是他的《家族三部曲》的第2本。这部电影并没有将注意力放在衰老和疾病上,反而将自己的孩子尼古拉斯描绘成了一个忧郁的孩子,他在绝望中苦苦支撑,他的家人想要帮助他,但他无能为力,无法帮助他。电影中,尼古拉斯的伤痛被渲染得淋漓尽致,但大部分人都没有经历过这样的事情,很难理解他的心情。《儿子》要达到某种“普遍性”,就必须让读者感受到一种“每日”,一种每个人都会遇到的情感状况。从这个角度来看,《儿子》相对于《父亲》来说,自然是有缺陷的。虽然不是每一个人都会得阿尔茨海默症,但年龄的增长,让他们感到无助,这是任何人都无法避免的。而抑郁症,就比较特别了,需要“机缘巧合”,需要有一定的主观因素才能形成。所以尼古拉斯心中的痛苦,让人觉得他是在“隔岸观火”。

《儿子》将尼古拉斯的生活设定在一个特殊的背景下:双亲离异,妈妈工作繁忙,尼古拉斯感到自己被这个世界所遗弃,无家可归;尼古拉斯的“偶像”崩塌了,他的老爸和老爸都是他的追随者。我们不能说尼古拉斯在电影中的遭遇是虚构的,但这会让人产生怀疑,毕竟并不是每一个父母离婚后的小孩都会得抑郁症。当然,尼古拉斯的原因并不清楚,特别是他的父亲彼得,更是让人摸不着头脑,但这或许也是电影的一种手法,它在告诉人们,抑郁症是一种有大有小的原因交织在一起,让人很难分辨出真正的原因,也很难找到真正的原因。这种时候,把希望寄托在周围的人身上,包括他们的家长,都是徒劳的。

尼古拉斯的家庭环境很好,他的父亲和母亲都有自己的生意,他也算是个“出类拔萃”的孩子,一切都很顺利。所以,在尼古拉斯失去亲人的那一刻,他的内心受到了极大的冲击。因此,我们可以明白,为什么这部电影要花费大量的时间来展现爸爸彼得和妈妈凯特的工作场面,以及他们高雅而又得体的一面。

每当他忧心忡忡的时候,彼得就会一遍又一遍地回忆起六岁那年,尼古拉斯和他的家人一起前往科西嘉的那一幕。那时候,太阳很好,天空很蓝,生活很悠闲,彼得和尼古拉斯过着幸福的生活,他们的感情很好。那个时候,尼古拉斯的笑容是那么的单纯,那么的阳光,那么的温暖,那么的阳光。可是,一切都变了,他们一家人在一起的时光,就像是一场梦,而现在,他们所看到的一切,都是真实的。因此,电影提出了这样一个问题:为什么会这样?或许,这部电影是要探寻一种更加普遍的回答,最起码是一种让大部分人都在心里感动的人生真理。

将尼古拉斯的悲惨生活,归结为“男性的堕落”,看似简单明了,但却会让这个问题显得粗俗而肤浅。同时,这部电影也展现了一种三个世代以来的父子矛盾。彼得的爸爸,在他还很小的时候,就变得特别冷酷无情,他根本就不在乎自己的老婆,也不在乎自己的孩子的性格和喜好。这件事并没有让彼得陷入绝望,但却让他无法再去幻想和模拟一个完美的爸爸,也让彼得和尼古拉斯的关系变得更好。这部电影试图凸显出一代又一代的悲剧性,这种悲剧性的传递,无异于把父子之间的隔阂,归咎于父母的不负责。虽然电影里说,所有的错误,都是家长造成的,但它并不能说明什么,因为它很有见地,但它并不能帮助我们理解尼古拉斯,因为它可以帮助我们,也可以帮助我们更好地理解尼古拉斯的悲惨人生,而不是将所有的责任都归咎于他的父亲,让他自己去思考。

《儿子》的含义不应该仅仅停留在对男性的道义的指责和对作为母亲的自私自利和固执的指责上,而是应该凸显出一种在生活中,父子间很难交流,很难产生共鸣的疏离。再者,电影还应当将其触角向某些健康的家庭中,揭露其中存在的代与代之间的矛盾以及交流上的难题,从而让电影表现出更具洞察力的人性烛照,以及对世界上各种形态的冷漠审视。在电影里,父亲总是被困在“夹缝”里:他被困在了现在的老婆和现在的老婆之间,他被卡在了门框里,一动也不能动,他面无表情地坐在电梯里,等待着电梯的时候,他被困在了两堵墙之间,在办公室里,他看起来很孤独,在办公室里,他和同事们的关系并不融洽,从这个形象上,我们可以看出,作为一个父亲,一个丈夫,一个商业精英,彼得的身心都受到了极大的折磨。但是,一想到彼得因为自己的错误,重新组建了一个新家庭,让他的人生变得一塌糊涂,一种“报应不爽”的感觉油然而生,这种感觉对电影的情感积累和主体结构起到了很大的缓解作用。

电影中也运用了一些主要的镜头来表现人物的情感取向。彼得的办公室装饰富丽堂皇,但是有许多窗户,看起来又冷又空,彼得在这里也经常会感到疲惫和不安;彼得的房子,是一种工业风格的装饰,看似粗糙简陋,却暴露出了生活的真实。而凯特的房间,门框过多,给人一种被关在里面的感觉。这样的画面使角色仿佛无时无刻不在被世俗的事务纠缠着,被生活的细枝末节压迫着。《儿子》是一种“命题作文”,其在故事上的人工处理、在题材上的强制拼接,都存在着太多的主观因素。这样的“主题先行”的创造手法,也难以让人在一个比较平常的环境下,看见一个比较普通的青少年儿童所处的心理困境。当然,若抛开这部电影在剧本制作方面的某些粗陋与僵化,其起点更多的是一种更深层次的人性关怀。我们目睹了那些被忽视,被伤害的、被孤立的、易受伤害的青年,也目睹了一些家长在过度重视他们的个人权力的同时,忽视了他们的家长应尽的责任。从这一点上讲,这部电影给家长提了醒,让他们认识到责任、陪伴和沟通的重要,而不仅仅只是给他们一个避难所,给他们一个安全的地方。

电影的确是对家庭内部存在的诸多裂痕和残缺进行了深刻的剖析,它将在密切关系中,那些不可言说的隔阂与冰冷一一展现出来,揭露了在很多情感关系逐渐走向平淡和庸常之后,出现的麻木与苍白,还有这种麻木与苍白在孩子们的心里投射下的影子。在这样一种宿命般的凄凉感中,电影反映出了人类生活中的某种正常状态,令人不禁感慨,难以平静,同时也认识到,在每一段感情中,用心去呵护,去感受,去倾听,都是必须具备的一门人生修行课程。但是,如果电影过于专注于精神疾病结局的表现,而忽视了对原因的探讨,或是在询问原因的过程中,有意强调了人物的特殊地位和父母的道德亏欠,这无疑会影响到观众对角色的深度共情,从而影响了电影主题表达的普遍性和所能达到的思想深度。