聪明与智慧宛如两颗截然不同的星辰,散发着各自独特的光芒,照亮人类前行的漫漫长路。它们看似相近,却又有着本质的区别,人们常常将二者混淆。聪明如灵动的烟火,在世俗浪潮中为我们劈开一条前行的道路;智慧则像高悬的明月,超脱尘世的纷扰,引领我们抵达心灵的宁静港湾。

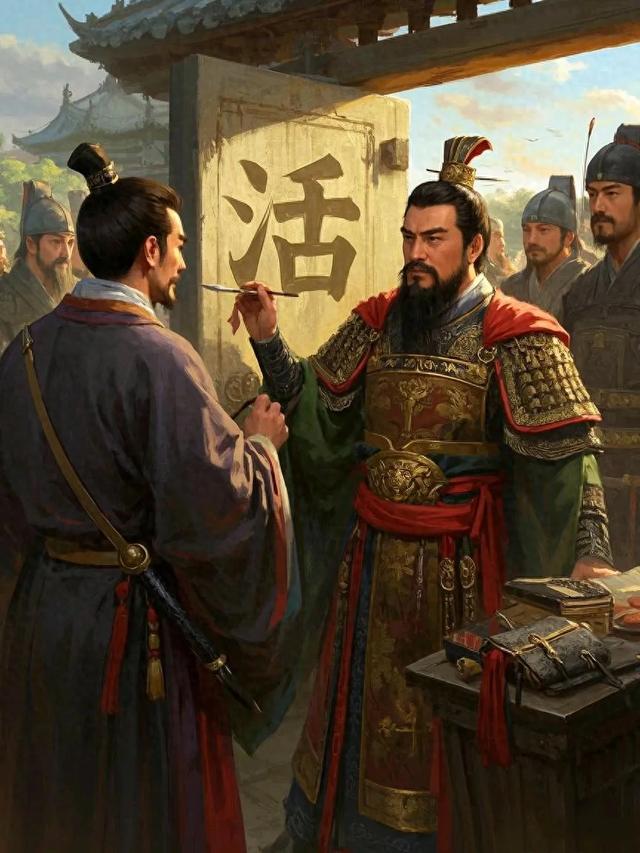

聪明,既是天赋,也是能力,赋予我们敏锐的感知与快速的反应。三国时期的杨修,便是聪明人的典型代表。他才华横溢,思维敏捷,曹操的一举一动都逃不过他的眼睛。曹操在新修的花园门上写“活”字,众人皆惑,杨修却瞬间领会曹操嫌门太阔;曹操以“鸡肋”为军中口令,杨修又精准猜出曹操进退两难的心思,甚至擅自收拾行装。他的聪明才智令人赞叹,但恃才傲物、不懂收敛,最终为自己招来杀身之祸。杨修的命运警示我们,聪明固然重要,但如果缺乏智慧的引导,锋芒毕露,就像脱缰的烈马,只会让自己陷入危险的境地。

与之形成鲜明对比的是苏轼,他堪称聪明与智慧兼具的典范。苏轼自幼天资聪慧,饱读诗书,诗词文章无一不精,在文坛上留下了浓墨重彩的一笔,其聪明才智有目共睹。然而,苏轼的伟大之处更在于他的人生智慧。一生宦海沉浮,多次被贬,他却始终保持豁达乐观的心态。被贬黄州时,他没有被生活的困境和仕途的挫折击垮,而是在东坡种地,与百姓为友,留下“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”的豪迈词句。他懂得在困境中放下得失,享受生活的点滴美好。这种智慧让他在风雨飘摇的人生中找到心灵的栖息之所,也让他的作品蕴含深刻的人生哲理,千古流传。

智慧,是超越聪明的更高境界,源自对生活的深刻洞察和对人性的透彻理解。庄子,道家学派的代表人物,堪称智慧的化身。战国乱世,他以超凡脱俗的眼光看待世间万物。当惠子为相位患得患失时,庄子逍遥于天地之间,视名利如浮云。他的《逍遥游》描绘了自由自在、无拘无束的境界,告诉人们要摆脱世俗的束缚,追求精神的自由。庄子拒绝楚王的厚禄聘请,宁愿“曳尾于涂中”,因为他深知,真正的快乐并非来自功名利禄,而是内心的宁静与自由。这种对人生的深刻领悟,正是智慧的体现。

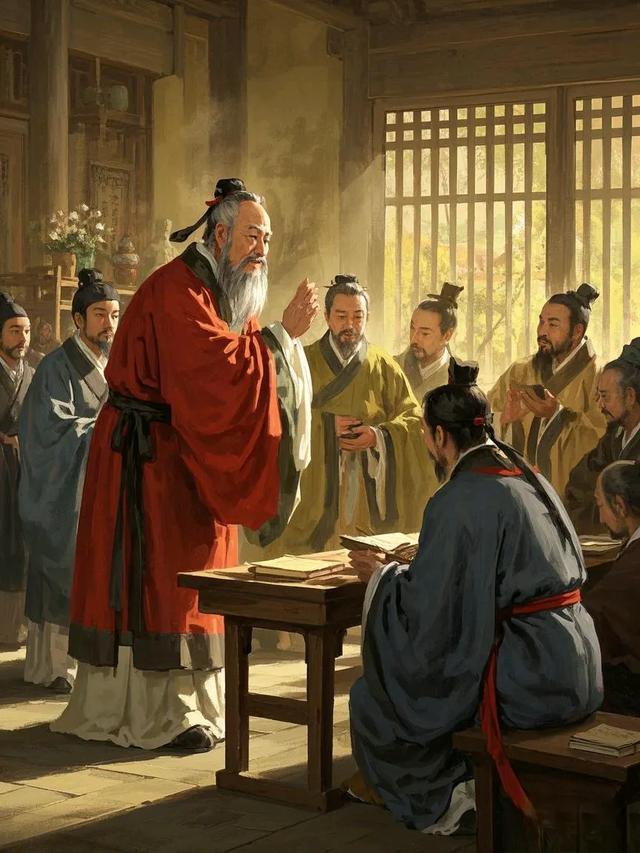

孔子,儒家思想的创始人,同样是智慧的象征。他一生周游列国,传播自己的学说。面对弟子们的各种问题,他总能因材施教,给出恰到好处的回答,引导他们走上正确的人生道路。“己所不欲,勿施于人”,这句简单的话语蕴含着深刻的处世智慧,教会人们换位思考,尊重他人。孔子一生追求“仁”的境界,他的智慧不仅是知识的积累,更是道德修养和对人类命运的关怀。他的思想影响了中国几千年的历史,成为中华民族传统文化的核心。

聪明与智慧,并非相互对立,而是相辅相成。聪明是智慧的基石,没有聪明的头脑,难以领悟智慧的深邃;智慧则是聪明的升华,为聪明赋予更高的目标和价值。在现代社会,我们需要聪明来应对各种挑战,获得物质的满足;更需要智慧来滋养心灵,找到人生的方向。

让我们在聪明的烟火中,追寻智慧的月光,在纷繁复杂的世界里,既能保持敏锐的洞察力和积极的行动力,又能拥有豁达的心态和高远的境界。以聪明为舟,以智慧为帆,驶向人生的理想彼岸。