从隋唐那会儿起,朝廷搞了个“三省六部制”,一下子就多出了六个管不同部门的尚书。这些尚书大人的官位嘛,说高不算特别高,但说低也绝不低。

在隋唐那会儿,尚书虽然只是个正三品的官,但他们手里的权力可远超这个级别。全国上下的大事小情,都得先报到六部那里,这么一来,各部尚书的实权可就大了去了。

在朝廷的“吏、户、礼、兵、刑、工”这六大部门里头,吏部是管官员的调配,户部呢,就是管钱粮这些财政事务。礼部嘛,主要负责科举考试的事儿。兵部,那就是管打仗、军事方面的。刑部,专门处理案件,负责断案。工部,则是负责各种建筑、营造的活儿。

说白了,吏部、户部和兵部手里头的权力更大些。在这三个衙门里头,到底哪个尚书权力顶呱呱?哪个尚书说话更管用呢?

【“六部”的来历】

从隋朝到清朝,朝廷一直采用了一套固定的中央官员管理制度,那就是“三省六部制”。这套制度能一直被这些封建王朝使用,显然说明它挺有道理的,不然也不会被沿用了这么久。

而这个完善的官制体系可不是短时间内能琢磨出来的,它从被提出到真正用起来,足足花了几百年的时间。

在没实行三省六部制那会儿,封建王朝都是用的三公九卿制来管官,这制度是秦始皇一手搞起来的。

这个制度真的挺周全的,管理起来很方便,平时做起事来效率也挺高的。秦始皇对这套官员制度非常满意。

三公九卿这套制度虽说挺管用,可它有个大问题,就是丞相手里的权力过重了。

丞相作为三公里的一个,手里的权力那可是仅次于皇上。要是摊上个像秦始皇那样厉害的皇上还好,可万一要是皇上比较软弱,那皇上的权力和丞相的权力谁更大,可就说不好了。

在西汉那会儿,有不少厉害的外戚家族成员当上了丞相。他们的势力可大了,能不顾皇帝的意思,直接搅得天下大乱,厉害点儿的,还能自己动手换皇帝呢。

比如说霍去病有个弟弟叫霍光,汉武帝在快不行的时候,把整个大汉的江山都交给了他,让他协助汉昭帝管理国家。可没想到汉昭帝年纪轻轻就走了,这样一来,大权就慢慢都落到了霍光手上。

后来霍光选了另一个皇帝,叫刘贺,不过这家伙真不是当皇帝的那块料。霍光一看不行,就把刘贺给罢黜了,接着又扶持了汉宣帝刘病已上位。

到了西汉快结束的时候,王莽这人比霍光还要猛。他觉得当官那点权力已经不够他耍了,干脆一不做二不休,把汉朝给掀了个底朝天,自己坐上了龙椅,当起了皇帝。

当皇帝管不住“三公”这些大官时,皇上的权力就变得非常危险,就像西汉最后灭亡那样。

刘秀当上光武帝,建起东汉王朝后,他学聪明了,不走前朝的老路。一坐上皇位,头一件事就是要给三公的权利动动手脚。那他是咋干的呢?他搞了个新花样,叫做“台阁制”,这样就把三公手里的权力给分出去了。

台阁制啊,说白了就是三省六部制的前身。那时候虽然还设着三公,但真正管事的都是尚书台的人。“三公名头响,实权在台阁”,就是这么个理儿。三公的位置还在那儿摆着,可大部分权力都已经转到尚书台手里了。

尚书台下面还分了六个部门,这六个部门啊,说白了就是以后六部的前身。在这六个部门里头,每个部门的头头儿都是尚书,跟后来六部里头尚书的位置是一样的。

到了隋唐那会儿,隋文帝对官员制度进行了大力度的调整,把原先三公九卿加上台阁的那一套,整合简化成了“五省六曹制”。

“五省”说的是内史省、门下省、尚书省、秘书省还有内侍省这五个部门。内史省就是管起草诏令啥的,门下省呢,主要负责审核,尚书省就是执行命令的大管家,秘书省专门管图书典籍这些文化事儿,而内侍省嘛,就是伺候皇帝日常生活的。

虽然一共有五个省,但其实秘书省和内侍省这两个,主要就是管皇宫里头的事儿,跟国家大事不沾边。

管事的三个大省里头,尚书省手底下管着六个部门,分别是“吏部、管钱的度支部、礼部、兵部、管刑罚的都官部,还有工部”。那个度支部啊,后来就变成了户部,都官部呢,就成了刑部。

隋文帝推行了一些新政策,不过从结果来看,五省六曹制还没发展到头,里面还是有些多余的机构。

唐太宗李世民当上皇帝后,他对原来的五省六曹制动手改了改,搞出了个新的制度,就是咱们都知道的三省六部制。

“三省”就是说的尚书省、中书省和门下省这三个部门。而“六部”呢,就是大家都知道的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部这六个部门。

三省跟六部不一样,它不是各个机构都各管一摊,而是像“流水线”那样一环扣一环地服务。

中书省的任务是想办法做决定,然后门下省会来检查这些决定行不行。如果检查通过了,决定就会被送到尚书省那里。尚书省会看看这个决定是关于啥的,然后再把它分给下面的六个部门去办。这六个部门的人就会动手执行这个决定。

这么看来,唐朝尚书大人为啥只是三品官,原因就很清楚了。原来唐朝六部上面还有好多层领导呢,难怪尚书这官儿不算太大。

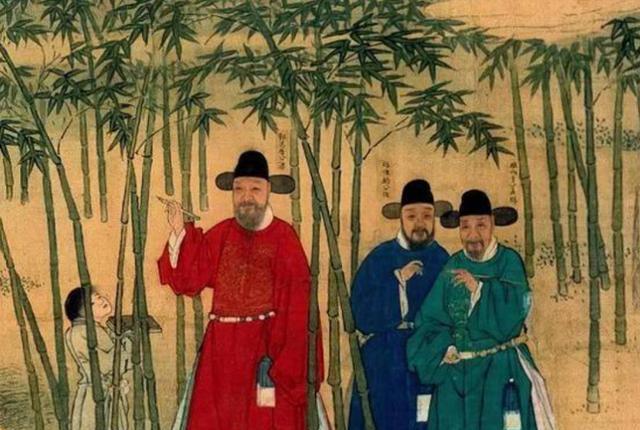

唐朝那会儿,尚书是三品的大官。到了宋代,尚书地位升了点,成了从二品。明朝一来,尚书又升了,变成了正二品。清朝以后呢,六部尚书更是不得了,成了从一品的大人物。

六部尚书职位往上升,说白了就是三省手里的权力被分了出去。毕竟三公没了以后,三省就成了朝廷里最能说了算的一批大佬。

皇上们老爱跟三省的官员们较量智慧,三省也确实是接过了三公手里的担子,老跟皇上抢实权。这事儿一直闹到了明朝,朱元璋这人可精明着呢,不好对付。

“胡惟庸案”一出,丞相和皇上之间的不和又浮出水面了。要搁别的皇上,这事儿可能就这么过去了,但现在的皇上可是朱元璋啊。

朱元璋干脆把丞相这个职位给撤了,以后都不再设丞相了,这样问题就从根本上解决了。没了三省这个“中转站”,六部直接归皇帝领导了。

明朝那会儿有个“内阁”制度,但到了清朝,内阁就被废除了,之后六部就直接归皇帝管了。

所以在咱们看那些讲清朝故事的电视剧时,会发现那些部门的老大,就是尚书们,都挺有地位的。除非碰上像军机大臣、大学士这种级别的大佬,不然的话,尚书们就是最有分量的人物了。

各部门的大佬们都有自个儿的活儿要干,他们之间并不是谁管谁的关系。不过呢,因为管的领域不一样,所以在平日里,谁说话更管用也就不太一样了。

现在做到了从一品的各部尚书位置,到底哪个部门的尚书权力最大?哪个又最“让人佩服”呢?

【财政大权在户部】

想过上好日子,钱肯定是关键,而户部尚书这个职位,恰恰就是管钱的头儿,并且他管的不是小打小闹,而是全国上下的钱财,就像咱们现在的财政部部长一样重要。

国家接下来要推出的各类措施,不论是给官员们发工资这种小事,还是出兵打仗、拨款救援灾区这种大事,每件事情都得先过户部尚书那一关,得他点头才行。

户部的头儿不光要盯着钱花出去的地方,还得管着钱收进来的事儿。老百姓们交的税,都得先过他那一关。

资金流动这么多,户部尚书能瞅见的问题漏洞自然也就少不了,所以说,这户部尚书的位子,捞银子那叫一个顺手。

但要是户部尚书亲自上阵,那风险可就太高了,那些监察御史的眼睛可都盯着他呢。

所以,户部虽然掌握着国家的钱袋子,可这也成了他们的束缚,做起事来束手束脚。户部也就只能跟手下人联手,搞点小把戏,还得确保别让御史们给揪出来。

其实兵部尚书和户部尚书的情况挺像的,他们俩手里的权力都挺大,所以皇帝也得时刻提防着点。

【军事大权在兵部】

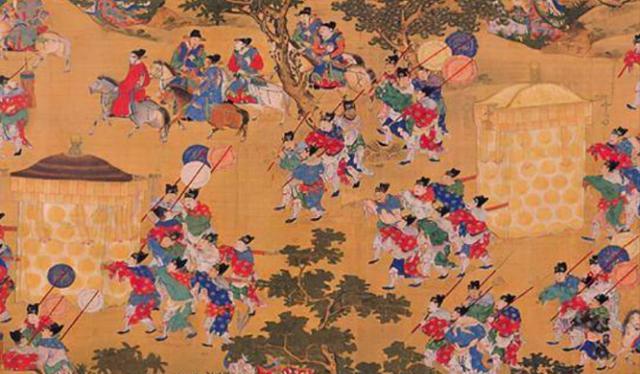

兵部主要负责的事情包括:调配兵马、分配粮草、还有军官的任命以及职位升降。他们得确保兵马能够及时到位,粮草也得充足供应,同时还得管理军官的任命,看谁适合升职,谁该降职。

兵部只管士兵的事儿,但不负责指挥打仗。在没啥战事的时候,兵部说白了就是管管粮草物资,毕竟压根儿没机会去调兵遣将。

可话说回来,古代能数得出几个那样的黄金时代?再说了,黄金时代也不代表就不打仗啊。

皇帝在挑兵部尚书时特别小心,因为这位置能调动兵马。他看重的是人的忠心,是不是打仗的高手反倒不那么关键。只要足够忠诚,就能坐上兵部尚书的位子。

像欧阳修、苏轼这些铁了心为国的文人墨客,也曾坐上兵部尚书的位子。再说清朝那会儿的和珅,他压根儿不懂行军打仗,但乾隆还是让他管起了兵部,为啥呢?就因为他对朝廷忠心耿耿。

从这里也能瞧出来,兵部跟军部不是一码事。要是真刀真枪干起来,兵部尚书也不会轻易跑到战场上去。

明朝可有点不一样,他们那的兵部尚书,是真的得亲临战场带兵打仗的。

所以,明朝的兵部尚书数量比其他朝代要多不少,像于谦、胡宗宪、袁崇焕、孙传庭、史可法这些人,他们都是明朝时期的兵部尚书。

明朝那会儿的国防部长那是真刀真枪地干实事,比起来,其他朝代的国防部长就显得有点不那么顶用了。

其实也不能全怪他们,皇上为了削弱兵部尚书的势力,把好多实权都下放给了兵部尚书的副手兵部侍郎。这样一来,兵部尚书手里没啥实权,自然就很难办成啥大事了。

【擢贬大权在吏部】

皇帝紧紧盯着户部和兵部,但吏部却意外成了风暴眼。吏部负责官员的升迁调动,要是想往上爬,吏部那一关是非过不可的。

吏部可不是随便就能给人升职或者降职的。他们隔段时间就会琢磨出一套考试题目,然后挑些官员来吏部进行测试。

要是做题能拿到高分,那就意味着这官员挺有本事,接着就可以跟皇上提议给他升官;要是答题答得一塌糊涂,那就说明这官员水平不行,吏部就得跟皇上说,建议把这官员给降职。

要是某个官员的表现太过糟糕,说不定会让他去翰林院再学习学习,重新提升自己。

总的来讲,吏部虽然没有户部和兵部那么大的权力,但它相对自在点儿,搞点小动作也不那么容易被揪出来。

但要是真把他们三个放一块比比看,这事还真挺难讲的。毕竟每个朝代的情况都不同,很难说清楚这三位尚书到底谁更厉害。说起来,这也得看皇帝喜欢谁,那些和皇上走得近的尚书,权力当然就比别的同僚要大咯。