照片就像是历史的回放器,能把各地的人文特色捕捉下来,借助真实的影像资料,让我们仿佛回到过去,体验那时人们的生活状态。通过这些照片,我们能深切感受到那个时代人们的活力与不屈不挠的精神,还能对比出同一时期不同地方的发展差异。

这就像世界上找不出两个完全相同的东西,哪怕是在同一片天空下,同一个时代里,遵循着一样的规章制度,但在实际操作中,各个地方还是会存在很大的差异。有的地方城市还在拼命发展,而有的地方却已经像“北欧小镇”那样安逸了。你清楚你家乡在50年代是啥样子吗?

50年代那会儿,管理志愿军没那么严,所以好多姑娘都想去志愿军里头显显自己的本事。你看这张照片上的俩姑娘,她们就是那时候主动报名参军的。俩人打扮得都挺有50年代的味道,梳着大辫子,穿着军装,还戴着军帽呢。

瞧着镜头,她会害羞地抿嘴一笑,那股子纯真质朴,真是让人怀念。那时候,多数女志愿军都不用上前线,主要是在后方帮忙。有些学了医术的,就被分到医疗队,专门负责救人。

她们被赞誉为“健康守护者”,在战场上,尽管前线战士的英勇战斗极为关键,但后勤队伍的支持同样不可或缺,她们的角色或许乍一看不那么显眼,但实际上极为重要。那会儿,女性对国家和个人的责任有着明确的认知。

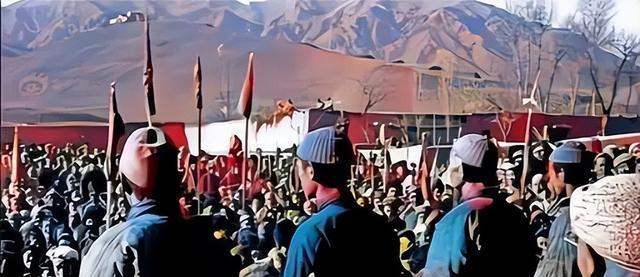

国庆节对每个城市来说都是大事,跟现在一样,那时候也有各种表演。50年代,这种活动主要由文工团来担纲,他们得提前排练每个节目,保证一点差错都不出。

这张照片里,六位文艺兵正骑着同一辆自行车做表演,挺吸引人的。她们没有各自骑车,而是都挤在同一辆车上,关键是这自行车还在动着。她们用叠罗汉的招数,变换着各种姿势,一边往前骑,一边还得稳稳当当的,这可真不是件简单的事儿。

要做到这事儿,既得花大把时间练习,还得两个人之间特别信任。那时候庆祝都是实实在在的,不玩虚的,不光嘴上说说。再说那时候的东西,又实用质量又好。就像一辆小车,居然能载六个人,还跑得稳当,可见做东西的手艺真的挺讲究。

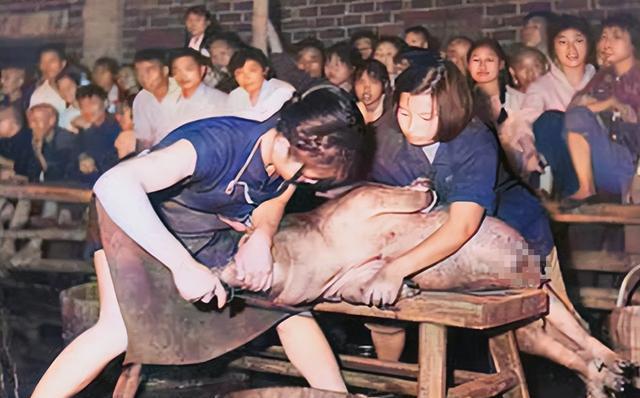

那时候,农民的日子过得还算安稳,家家户户都有自个儿的过法。养猪这事儿,那时候就已经兴起了,只不过养的猪普遍都不大,不像现在这些猪,一个个都是胖嘟嘟的。那时候的猪,大多都比较苗条。

对那时候的农民来讲,一年到头最高兴的事儿,就是把小猪崽养得壮壮的,然后卖掉换钱。要知道,那时候兽医可稀缺了,万一猪崽染上猪瘟或者生了啥病,基本就没救了,猪肉也没法吃。不光白忙活一场,一年到头来还得少赚好多银子呢。

瞧见那么灿烂的笑容,心里头也跟着乐呵起来。50年代啊,那时候的人们,个个精神头十足,脸上总挂着甜美又耀眼的笑,看着就叫人觉得日子安稳美好。说这两位城里的姑娘吧,她们穿的衣服,正是50年代特别火的款式。

那时候,这种衣裳被叫做“布拉吉”,得拿布票去买,而且价格不便宜。不过它样子特别新,所以那时候很多女的都喜欢。那时候大家拍照的姿势都挺一致,也挺拘谨的,没有现在流行的“剪刀手”,都是文文静静地坐着,没啥花哨动作,特别含蓄。

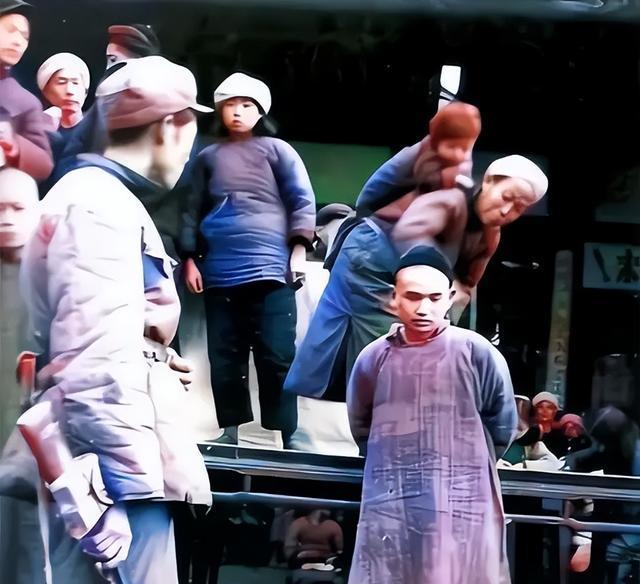

五十年代初那会儿,好多农村地方都开始斗地主了。这主要是那时候社会形势变了,想当地主、称霸一方那套行不通了。在解放军的支持下,老百姓们都有了自个儿的想法,懂得了日子得自己过,自己养活自己。

照片里正挨训的那家伙,就是这儿的小地主,平时霸道得很。虽然他个子不高,但以前这地方的人见了他都得赔笑脸,不敢惹他。说起来,他的模样还跟那个喜剧明星文松有点像,只不过人家文松是给大伙儿找乐子,他呢,却是拿别人的痛苦当乐子,这差别可太大了。

那时候,全国各地都在搞“斗地主”,不过主要还是在农村地区闹得欢。因为那时候,农村交通不方便,消息也不灵通,特别是那些偏远的地方,整个村子的人几乎都得听地主的,自己手里连块农田都没有,全让地主给霸占了。

在一张照片里,北方的一个村子里,有个地主正被人“上课”呢。指着他鼻子一顿数落的是那些以前被他欺压得抬不起头的农民。虽说这地主身上的衣裳也挺寒碜,跟周围破破烂烂的环境挺搭,跟普通农民似的没啥两样,但那时候啊,关键还是得看谁手里攥的地多。

这次土地改革,就是让农奴们真正挺直腰板的好事儿。它把土地给公平分了,保证每家每户都能有个着落。有了自家的田地,种上庄稼,等着收获,钱袋子也就鼓起来了,日子自然会越过越好。这就是推动中国一步步往前走的大动作。

那时候,地主把老百姓逼得走投无路。有的人选择一辈子低声下气,过着紧巴巴的日子;有的人则不甘受压迫,只能离开家乡,有的甚至落草为寇。所以说,问题关键不在于地主占了多少地,而是要从根本上解决他们对老百姓的欺压和剥削。

50年代末,公社里搞起了大食堂,那时候啊,大伙儿一块儿下地干活,一块儿到食堂吃饭。桌上摆的吃的看着是不少,但其实也就是些馒头、面糊糊,再配上几个简单的小菜。吃的虽然不咋地,但大家心里那股子劲儿可足了,都想着多吃点儿,好有力气干活,为咱们国家的建设,为改变家乡出一份力。

这张照片上的男士,就是咱们中国的最后一任皇帝溥仪。在远东军事法庭上,他头脑清楚,把想推卸责任的日本军官驳斥得哑口无言。不过呢,因为他的那些事儿,他还是被关在了抚顺的战犯管理所。跟那儿的其他人不一样,溥仪心里头还有股子傲气,对自己要求挺严,穿衣打扮、脸蛋儿都得收拾得利利索索的。

50年代那会儿,溥仪在劳教所里和狱友们一块儿吃饭,饭桌上就摆着些简单的青菜。那时候啊,战犯们都是睡大通铺,这样管理起来也方便。所以,溥仪吃饭的那块地儿,同时也是他睡觉的地儿。你瞧他身后,被褥啥的都放得整整齐齐的。

不同地方的发展各有差异,河南、山西那边正忙着“斗地主”的事儿,可换到上海、北京、重庆这些地方,人们的生活方式就大不一样了。亏了还有照片留下来,咱们才能感受到社会的多样性和老百姓生活的变迁。

在上海五十年代那会儿,满大街跑的都是黄包车。大家出门都爱坐这个,不管距离远近,给上一块大洋,就能随便你去哪儿逛。而且啊,那时候上海对黄包车的管理可讲究了,有好多不同的规矩呢。

所以说,坐黄包车也挺有意思的。有时候,要是去的地方远了些,半道上可能还得换一辆黄包车。这是因为不同的地方归不同的黄包车师傅管。但那时候有个好处,就是换车也不用多掏钱,不会出现临时涨价的情况。

上海的街道上,感觉就像走进了个“北欧风情小镇”,远远还能瞅见欧式建筑立在那儿。要说在中国,上海的发展那可是数一数二的,这很大程度上得益于它对外贸易和货运的蓬勃。瞅瞅这张照片,路面上还有像轨道一样的线条呢,其实这是因为以前上海的电车得靠这些专门的轨道才能跑起来。

照片右侧还站着一位端着步枪的解放军战士。大白天里,每个地段基本都能见到几位解放军在来回走动巡逻,这么做就是为了保街道和这一片区的安宁。要知道,那时候城里小偷小摸的事儿挺常见,为了解决这头疼问题,上海方面也是增强了巡逻的频次。

除了黄包车,五十年代的时候,那种板车也相当普遍。不过这板车可不是拉人的,那时候,很多大饭店、百货店这些地方老得运货送吃的。于是,这些拉板车的人就忙着去赚钱,等有空了,就像照片里这个大哥一样,直接躺在板车上享受晒太阳的时光。

另外,每当货船或火车抵达,他们也会跑到那个地方集合。那时候商业挺繁荣,来的商贩带的货物特别多,都得靠这种板车来搬。到了50年代,常能看见的画面就是,一辆板车在前面拉,一辆黄包车跟在后面,货堆在板车上,老板就走在后面,盯着货物,确保能安全送达。

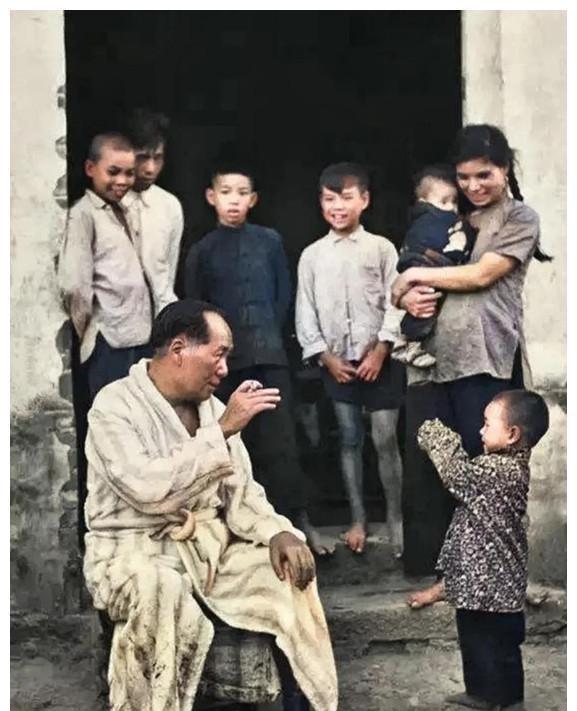

50年代,咱们中国正处于快速发展的时候。那时候,国家的好多领导人都亲自下到老百姓中间,去了解大家的日子过得咋样。就拿毛主席来说吧,你看这张照片,他跑到田地里去了,跟农民朋友们一块儿聊起了庄稼怎么种、收成咋样。毛主席一直就这么做的,他总说,得真正走进老百姓的生活里才行。

这张照片真的挺少见的。想想那时候,人们能见上毛主席一面就很难得了,更别提能这么近距离、和和气气地跟他聊天了。心里头那个激动啊,真是没法说。要是这么个难得又宝贵的时候,没照片留下来,那可真是太遗憾了。

所以,照片既是个载体也是个回忆,有了那些老照片,我们才能体会到当年各个城市的别样风情。从这些充满人文味道的照片里,我们能感受到50年代那种纯真和拼劲儿,这样的方法能触动我们,让我们的心灵更加充实。