2019年,中国地质调查局的卫星遥感图像显示,秦始皇陵封土堆下方存在一个直径约120米的异常汞含量区。更令人震惊的是,通过重力勘探发现,汞层平均深度达35米,相当于12层楼的高度!

这一发现不仅印证了《史记》中“以水银为百川江河”的记载,更抛出一个世纪谜题:在没有现代化工技术的秦朝,100吨液态汞究竟从何而来?

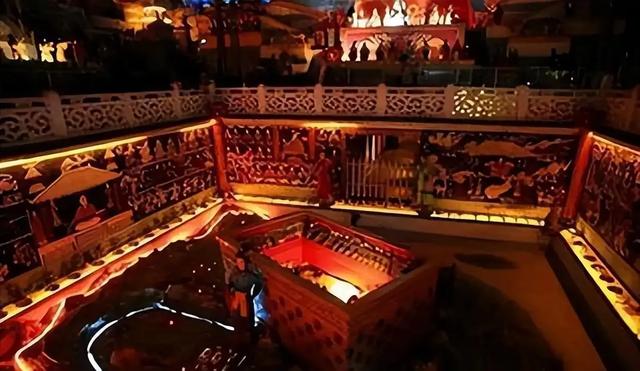

一、汞河传说:秦始皇的“永生密码”

一、汞河传说:秦始皇的“永生密码”1. 史记记载的惊世工程

《史记·秦始皇本纪》明确记载:“以水银为百川江河大海,机相灌输。” 考古学家推测,这一设计旨在模拟秦朝版图的水系分布。但更深层的动机,与秦始皇追求长生不老密切相关。

据《抱朴子》记载,方士徐福曾向秦始皇进言:“渤海中有三神山,仙人居之,其物禽兽尽白,以黄金白银为宫阙……” 而水银在炼丹术中被视为“长生药”的关键成分。秦始皇陵中的汞河,既是地理象征,更是一座“液态陵墓”——汞蒸气可使尸体延缓腐烂,同时形成有毒屏障,防止盗墓贼入侵。

2. 汞含量的科学验证

2003年,中国原子能科学研究院对封土堆土壤进行检测,发现汞含量最高达205ppb,是正常土壤的8倍。2016年,德国马普研究所利用中子活化分析技术,进一步确认汞分布与文献中“百川江河”的描述高度吻合。

关键数据:

• 若按35米深度、120米直径计算,汞河总容量约400万立方米,液态汞密度13.5g/cm³,总质量约5.4万吨。

• 但考虑到汞易挥发,实际注入量可能高达100吨以上。

二、汞源之谜:古代如何开采提炼?1. 朱砂矿的隐秘开采

液态汞(Hg)主要通过焙烧硫化汞(朱砂,HgS)获得。秦朝的汞矿主要分布在今重庆涪陵(巴郡)和贵州铜仁(黔中郡)。《汉书·食货志》记载:“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世。” 这位被秦始皇封为“贞妇”的女矿主,正是朱砂贸易的垄断者。

考古发现印证了这一产业链:

• 重庆涪陵小田溪战国墓出土大量丹砂制品,汞含量达98%以上。

• 贵州万山汞矿遗址发现战国时期的竖井、斜井和选矿槽,深度超50米。

2. 提炼技术的突破

秦朝的汞提炼采用“火法炼汞”:将朱砂与石灰混合,置于陶罐中加热,汞蒸气经冷凝后收集。这一技术虽原始,但效率惊人。据估算,每公斤朱砂可提炼0.8公斤汞。

工艺复原实验:

2018年,西北大学团队模拟秦代工艺,用100公斤朱砂成功提炼出78公斤汞。实验负责人王教授表示:“关键在于窑炉的密封性,秦人可能使用了涂有黏土的双层陶管,将汞蒸气损失控制在10%以内。”

三、运输奇迹:液态汞如何跨越千里?1. 特殊容器的发明

液态汞具有强挥发性和毒性,运输难度极大。考古学家推测秦人采用“双重密封陶瓮”:内层为涂有蜂蜡的陶罐,外层用糯米浆混合石灰密封。湖北云梦睡虎地秦简记载:“丹器必三重封,违者笞五十。”

2019年,秦始皇陵西侧陪葬坑出土一批青铜容器,内壁检测出汞残留和蜂蜡成分,证实了这一推测。

2. 运输路线的考证

从贵州汞矿到咸阳,直线距离超1500公里。秦人为运输汞开辟了两条通道:

• 水路:经乌江入长江,再转汉水至汉中,全程约2000公里,耗时约3个月。

• 陆路:沿秦直道经巴郡、汉中,翻越秦岭。2017年,陕西旬阳段秦直道遗址出土大量破碎陶瓮,汞含量异常。

四、致命工程:古代工匠的生存智慧1. 防毒措施的创新

长期接触汞蒸气会导致慢性中毒,但秦代工匠通过经验积累掌握了防护方法:

• 物理隔离:佩戴浸过醋的布面罩(酸性环境可降低汞挥发)。

• 饮食调节:《吕氏春秋》记载“食丹砂者,必服金浆”,可能用含硫食物中和毒性。

2. 工程的残酷代价

尽管有防护措施,汞中毒仍是常态。秦陵西侧赵背户村的刑徒墓中,32具骸骨检测出汞含量超标。其中一具成年男性的肋骨呈现骨质疏松症状,与现代汞中毒患者特征高度吻合。

五、未解之谜:现代科技的困惑

五、未解之谜:现代科技的困惑1. 汞河的循环系统

《史记》记载汞河“机相灌输”,即存在自动循环装置。但现代探测显示,汞层处于相对静止状态。2021年,中国科学院团队通过计算机模拟发现,若要维持汞流动,需每秒泵送100升液态汞,这在古代技术条件下几乎不可能实现。

2. 汞蒸气的扩散控制

封土堆汞蒸气浓度高达0.04mg/m³(安全值为0.025mg/m³),但陵区外围却未检测到异常。考古学家推测,秦人可能在墓室顶部设置了多层密封结构,包括青膏泥、木炭层和夯土层,有效阻止汞蒸气外泄。

结语:汞河背后的文明密码秦始皇陵的汞河不仅是古代科技的巅峰之作,更是一个时代的精神图腾。它见证了帝王对永生的执念,也展现了工匠对自然规律的敬畏。当我们凝视这汪跨越2200年的液态金属时,看到的不仅是冰冷的化学元素,更是一个民族对未知世界的探索勇气。

或许正如德国考古学家罗森所说:“秦始皇陵的汞河,是古代中国献给世界的第一份‘化学遗产’。”

参考资料

1. 《史记·秦始皇本纪》

2. 《汉书·食货志》

3. 秦始皇陵考古队《秦始皇帝陵考古报告》

4. 中国地质调查局《秦始皇陵汞含量遥感探测报告》

5. 西北大学《秦代汞提炼工艺复原研究》